- 会員限定

- 2010/08/18 掲載

IT導入がもたらした産業間でのダイナミックな資源配分:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(21)

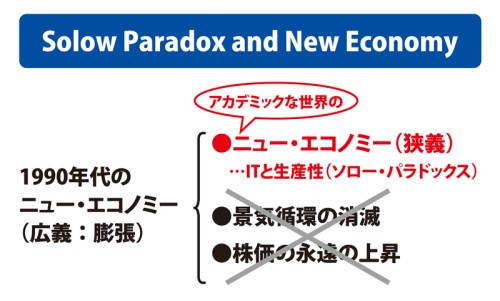

アカデミックな世界の「ニュー・エコノミー」

統計データの改訂と蓄積が進むにつれて、「ソロー・パラドックス」の解明に取り組んできた研究者たちの実証分析結果が相次いで出され、株式市場の動向や景気循環の消滅といったジャーナリスティックな喧騒とは一線を画した冷静な議論も盛んになった。Bosworth and Triplett(2000)は「成長率や生産性の加速に対する情報処理技術や通信技術の役割」の問題を「狭義」のニュー・エコノミー論として、膨張した他の議論との混同を避けているし、IT投資のプラスの効果に懐疑的な立場を取り続けたGordon(2000)も、論争に際しては「ニュー・エコノミー」の定義をITと生産性の問題に限定している(注1)。学術研究の領域では「ニュー・エコノミー」という用語こそ使われているが、内容的には「ソローの生産性論争」そのものだったのだ(図表1)。

図表1 ソローパラドックスとニュー・エコノミー

当時になされていた研究者のやりとりをふり返ると、一部に否定的な見解も残っていたが、多くの実証分析で「ソロー・パラドックス」の解消を示す結果が得られている。それを端的に映し出したのが、2001年1月にニュー・オリンズで開催されたアメリカ経済学会のCharting Our Course in the New Economyというセッションだ。筆者も実際に会場で議論に接する機会を得たが、Gordon教授が引き続き懐疑的な姿勢を示す中で、かつて否定的な見解を示していたKrugman教授は一定の効果を認める発言をしたのが印象的だった(会議の様子は2001年1月10日付日本経済新聞朝刊でも報じられている)。

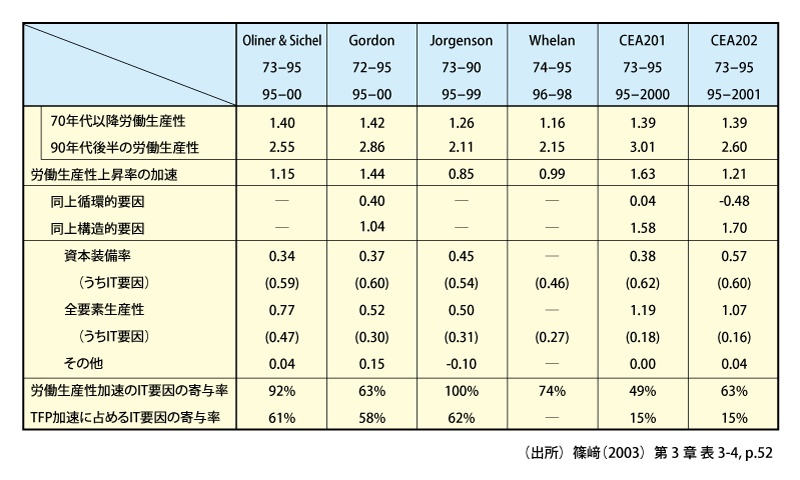

相次ぐ生産性加速の実証分析

その頃に発表されたいくつかの研究成果をまとめたのが図表2だ。1994年の論文でITの導入効果を否定したOliner and Sichel(2000)は、資本についてはコンピュータ、ソフトウェア、通信設備、その他一般の4種に、また労働については技能の向上といった質的変化を織り込んだ生産性の要因分解を行い、米国の労働生産性は1990年代後半に1.2%ポイント上昇率が加速し、そのうち資本装備率の上昇によるものが約0.3%、全要素生産性の加速が約0.8%ポイントであるとの新たな計測結果を発表した。ほかにも、Whelan(2000)、Jorgenson(2001)、経済諮問委員会(CEA)など、数値にバラツキはあるものの、概ね次の点で共通する分析結果が得られている。第1に、米国では1990年代中盤以降に情報資本の蓄積が進んだこと、第2に、それにつれて労働生産性が0.9%~1.6%程度、全要素生産性が0.5%~1.2%程度上昇率を高めていることだ。

1990年代以降の米国では、積極的なIT投資とともに、全要素生産性の上昇を伴いつつ労働生産性の上昇率が高まっており、かつてKrugmanがアジア経済の発展に疑問を呈したような単純な資源動員型ではなく、新技術の導入とさまざまな創意工夫による成長加速が実現したと総括できる。

【次ページ】ITは「取るに足らない」技術?

注1 Bosworth and Triplett(2000), p.1.およびGordon(2000), p.66.参照。

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR