- 会員限定

- 2011/10/12 掲載

なぜ多様なスタートアップ企業群が大企業に勝るのか(中編):篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(35)

PC市場で起きたことはスマホ市場でも起きるか?

「互換性」で生まれる競争的な産業組織

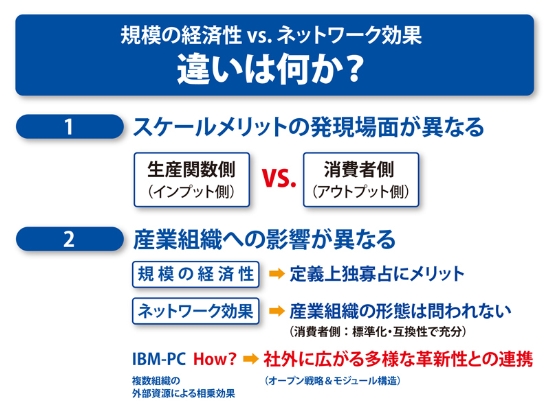

前編でみたように、生産サイドで発揮される規模の経済性を活かすには、生産要素をひとつの組織に集約し、操業単位を大規模化する戦略が追求される。このため、競争に勝ち残る過程で企業は次第に巨大化し、独寡占的な産業組織が形成されていく。ところが、需要サイドで生まれるネットワーク効果の場合、生産サイドの企業規模や産業組織が必然的に定まるわけではない。消費者からみて、ネットワーク効果を享受する財・サービスに「互換性」が確保されていれば、どのような供給体制であるかは問われないからだ。

この点は、1980年代における米国のPC市場拡大によく表れている。1981年にIBMがPC市場に参入すると、同社のブランドが威力を発揮して、生産が追いつかないほど好調な売れ行きとなった。これに目をつけたのが、PC用のアプリケーションを開発するソフトウェア企業や周辺機器を製造するハードウェア企業だ。

それまでは規格が乱立していたため、さまざまなPCにあわせて、アプリケーションの開発や周辺機器の製造を行わざるを得なかったが、市場で優勢となったIBMのPC用に彼らの経営資源を集中して開発や製造ができるようになった。こうなると、IBM・PCの利用者にとっては、相互に利用できるソフトウェアや周辺機器の種類が増えて利便性が大いに高まる。つまり、ネットワーク効果が生まれるわけだ。

だが、そのことが直ちにIBMによるPC市場の支配=独占化にはつながらなかった。圧倒的なブランド力を持つIBM用のアプリケーションや周辺機器に「消費における外部経済性」が生まれたことで、IBM以外のPCメーカーにとっても、規格さえ合わせれば、ネットワーク効果による市場拡大というビジネス・チャンスが訪れたからだ。

価格と品質の多彩な競争を促したオープン方式

それを可能にしたのが「オープン方式」による標準化と互換性の仕組みだ。IBMは、PC市場への参入に際して、自社にない革新的技術の導入による開発期間の短縮化を目指して、基本ソフト(OS)や中央演算装置(CPU)などの主要部品も含めて、社外の技術力や生産力を取り入れたオープン方式を採用した。これが功を奏して、通常は3、4年かかっていた新機種の開発期間を、当初目標どおり、1年に短縮することができた。OSの開発を担ったマイクロソフトとCPUを開発したインテルはその代表で、両社は「ウィンテル連合」として、その後のPC市場をリードしていくことになる。

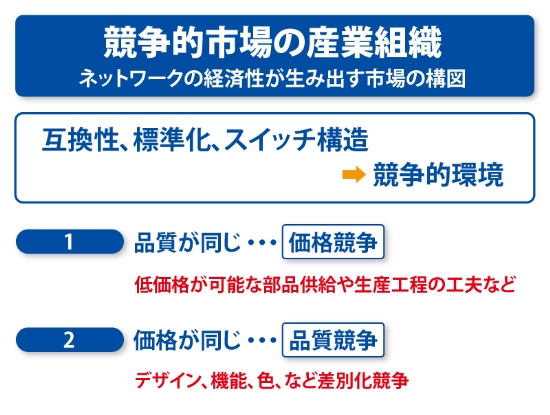

そして、多くの規格が乱立していたPC市場は、IBMの規格がデファクト・スタンダード(事実上の標準)となり、これが一種のプラットフォーム(共通基盤)の役割を果たして、互換性のあるPC市場へ企業の新規参入が相次いだ。

もちろん、新規参入の互換PCメーカーが単純にIBMと同じ製品を供給したのでは、信頼性やブランド力の面で商機は訪れない。同一の性能であれば、価格を引き下げるという「価格競争」の戦略が、また、同等の価格であれば、より高い性能や携帯性などの利便性を付加した「品質差別化」の戦略がとられ、多彩な企業間の合従連衡も繰り広げられた。

こうして、IBM互換のPC市場では、消費サイドにネットワーク効果をもたらしつつ、生産サイドでは、独占的な産業組織とは正反対の多様な企業の多数参加による競争的な産業組織が形成されていったのだ。

【次ページ】スマホやタブレットにも脈々と続く競争の気質

関連コンテンツ

PR

PR

PR