- 会員限定

- 2023/09/13 掲載

なぜデジタル革命に乗り遅れるのか、イノベーションと「相性悪すぎ」の納得理由 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第162回)

-

|タグをもっとみる

「ラーニング・バイ・ドゥーイング」とは一体何か

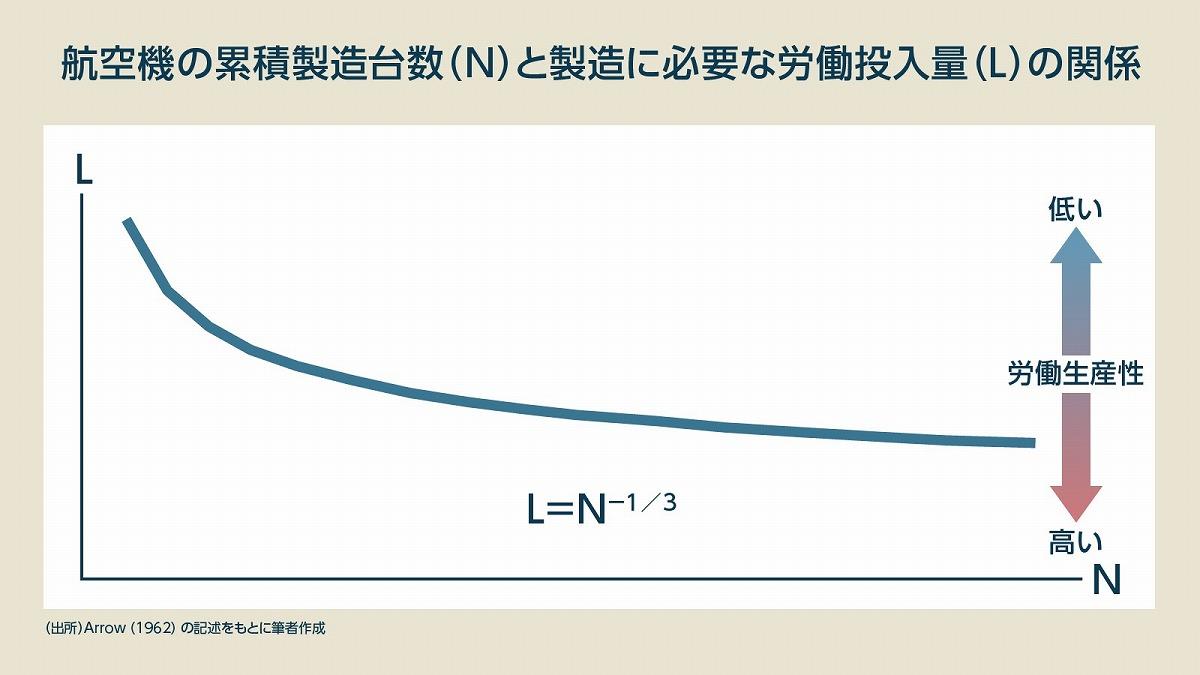

52歳の若さで1972年にノーベル経済学賞を受賞したケネス・アローは、その10年前にラーニング・バイ・ドゥーイング(learning by doing:実践による学習)という概念を取上げて、技術や知識と生産性の問題を論じている(Arrow [1962])。論文の中でアローは、航空機の累積製造台数(N)と必要労働量(L)との間には、次の式のような関係があるという米空軍の生産・費用計画にも採用されている実証分析に言及している。

L=N^-1/3

これは、累積製造台数(N)が増えていくにつれて、製造に携わる労働者が習熟して技能を高め、一単位の製造に必要な労働投入量が低下(つまり労働生産性が向上)していく習熟曲線を示す関係式だ(図表1)。

その一般化された特徴は、次のように要約される。第1に、学習(learning)は、具体的な問題を解決しようとする試み、すなわち、実践活動の中から生まれること、第2に、繰り返し行われる反復継続型の学習は、次第に得られる成果の増分が鈍化する収穫逓減となること、第3に、これを回避するには、単調な繰り返しではなく、刺激の程度を次第に高める必要があることだ。

実は、これらの特徴は連載の第157回で解説した「日本型システム」の長所と短所にも深く関係している。

「kaizen」が象徴する日本型の技術開発

日本型の技術開発は、企業内部と企業間に見られる長期的関係によって現場で生み出される点に強みがある。つまり、実践的な経験とその継続による蓄積から得られる知識や技能の向上だ。これは、文字通りラーニング・バイ・ドゥーイングと言える。実務の現場においては、常に新たな問題が発生しており、それを解決して現状を改善する努力の付加も求められる。これが上手く機能する組織は、単純なルーティンに陥ることなく刺激の程度が高まり続けており、収穫逓減の制約も打破できる。

英語にもなっている「kaizen(カイゼン)」はその象徴だろう。日本企業の優位性は、こうした状況の中で形成され、1980年代までは範囲の経済性を活かした多角化戦略で威力を発揮した。

たとえば、SECIモデルを解説(連載の第157回)した際に取り上げた野中・竹内(1996)は、イノベーションに言及しながら日本企業を分析している。そこでは「連続的」「漸進的」「絶え間なく」などの言葉が繰り返し登場するが、これはラーニング・バイ・ドゥーイングの鍵概念そのものだ。

だが、イノベーションの推進力となる技術開発には、ラーニング・バイ・ドゥーイングとは異なるパターンのものがある。それがシュムペーターのいう「創造的破壊」を伴う「新結合の遂行」だ。 【次ページ】「日本型」とは正反対のイノベーション手法とは

PR

PR

PR