- 会員限定

- 2018/04/20 掲載

なぜあらゆる産業がIT企業に“食われて”いるのか、「X-Tech」の正体 篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(97)

虚業意識から始まった情報産業

周知のとおり、情報の問題が経済学で取り上げられるようになったのは、コンピューターの商業利用が広がり始めた1960年代のことだ。ミクロ経済学の応用として発展した「情報経済学」も、社会の変貌を全体として捉える「情報化社会論」も源流はその頃にさかのぼる(連載の第10回参照)。

当時は、ずしりとした重みのある有形の「モノ」に大きな価値が置かれる工業社会の全盛期だ。梅棹(1963)が巧みな表現で述べたように、製造業などの「実業」に比べると、物的な実態を伴わない情報産業は「虚業」との感覚が蔓延(まんえん)していた。

ところが、それから半世紀を経た今日は、物的な実在がないデータに価値が見いだされ、それが富の源泉となるData Driven Economyが到来している。まさに梅棹のいう「虚業観念の居直り」が全面開花した時代を迎えたわけだ。

「産業の情報化」と「情報の産業化」はどう違うか?

産業構造の高度化や発展段階論の観点から、知識産業化、情報化、脱工業化などの新概念を次々に生み出してきたのが情報化社会論だ。当初は未来論や文明論の色彩が強く、考察対象が曖昧で、議論が発散する感は否めなかった。そうした系譜を持つ情報化社会論も、産業分析の面では次第に論点が整理されてきた。経済活動で物的な実用的価値のみならず、デザインやブランドなど非物的な情報的価値が重要となり、それが放送、広告、調査、情報サービスといった情報産業の成長を促し、産業構造を高度化させるという議論だ。

この独自の産業構造論が「産業の情報化」と「情報の産業化」という概念に集約されていく。ここで、「産業の情報化」とは、企業の中で原料や素材など単に物的投入に関わる生産活動よりも、色や構図、デザイン、ロゴなどを考案し創意工夫する「非物的な情報活動」の比重が高まる結果、あらゆる産業で情報関連の要素投入が増加することを指す。

他方「情報の産業化」とは、多くの企業で情報に関連した活動が量的にも質的にも高まる結果、それらを専門に引き受ける新たな企業が生まれ、これらの企業が群を成して産業を形成し、エコシステムが増殖していくことを表す。

産業連関表で情報化を複眼的に捉える

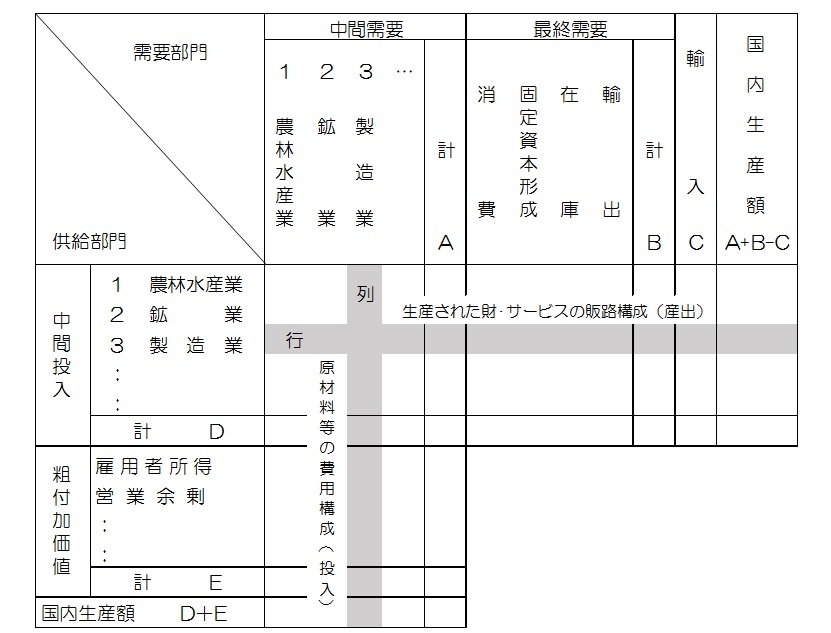

両者の関係を理解して実証分析するのに最も適した統計が産業連関表だ(表1)。これをタテ方向にみると(投入表)、例えば自動車産業では車の生産活動にどのような経済資源が投入されているかの投入構造がわかり、ヨコ方向にみると(産出表)、例えば情報サービスがどの産業でどの程度使われているか、その需要構造を追うことができる。この仕組みをうまく使い、ある産業における情報関連の財・サービスの投入構造を追って集計すれば「産業の情報化」が計測できるわけだ。

さらに、産業連関表を過去にさかのぼって比較検討すると、以前は産業として存在しなかった活動が新たに独立した産業として登場することがある。例えば、2005年産業連関表ではインターネット付随サービスが新たな産業部門として登場した。

こうした変遷を追うことで「情報の産業化」が補捉できる。それらを束ねて情報産業を再定義し、その規模や波及効果を計測すれば、定性的に語られてきた情報化社会を客観的な統計データで体系的に分析する道が拓かれる。

1980年代から1990年代にかけて日本で取り組まれた研究の成果によると、当時の日本経済は、一般企業における情報活動の拡大(=産業の情報化)が情報産業の発展(=情報の産業化)を促したことがよくわかる(詳しくは連載の第14回参照)。

【次ページ】揺らぐ産業の概念とIT企業による一般産業の包摂

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR