- 会員限定

- 2020/02/21 掲載

5Gの次「Beyond 5G」で“今度こそ”、日本が狙う世界覇権への戦略とは 篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第119回)

-

|タグをもっとみる

5Gはこれまでの延長線上にあるのか

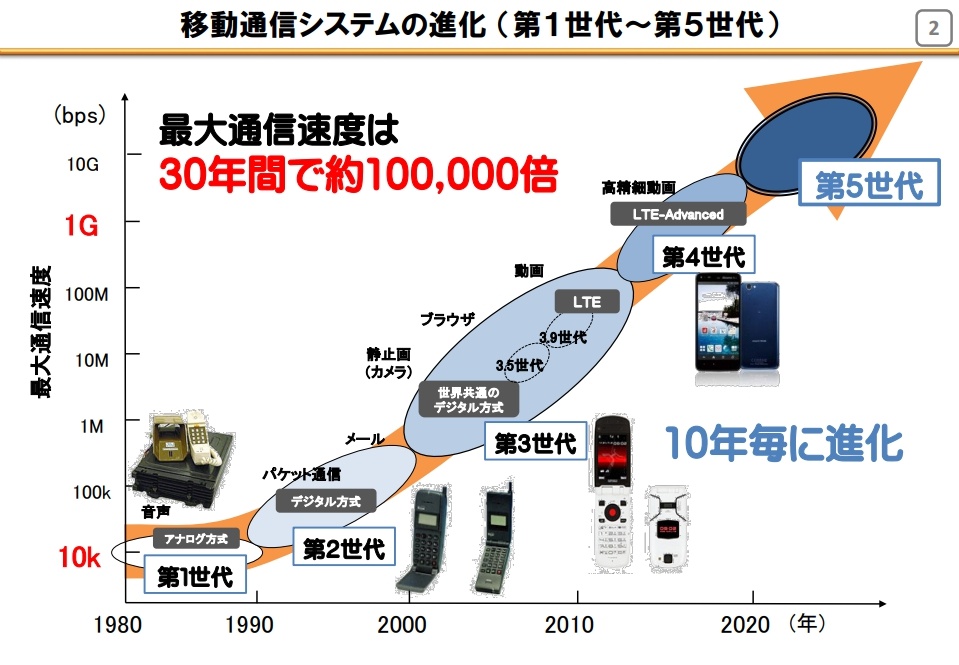

日本の5G導入は、2014年に総務省の「電波政策ビジョン懇談会」で策定されたロードマップに沿って、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年をターゲットとして、取り組みが進められてきた。日本のモバイル通信の歴史を振り返ると、アナログ通信の1980年代(1G)からデジタル化(2G)が進んだのは1990年代前半のことだ。その後、2000年代の3G、2010年代の4G(LTE)でモバイル通信は、次々と高速・大容量化が進展してきた(図表1)。

では、5Gの本格化も高速・大容量化というこれまでの延長線上で捉えて良いのだろうか。実はそうではないようだ。もちろん、5Gは超高速、超低遅延、同時多数接続という技術特性を有しており、さらなる高速・大容量化が進むことは間違いない。

だが、水温が10度上昇する場合に、30度から40度への上昇では液体のままだが、90度から100度に上昇すると、液体から気体へ相転移するのと同じで、5Gへのシフトがもたらすインパクトは、これまでと次元が異なると考えられる。

モバイル通信は「相転移型」発展の連続

そもそも、1Gから4Gまでの足取りを振り返っても、それぞれに相転移が起きていた。1Gから2Gでは、アナログからデジタルへの転換により、音声通話の時代からパケット通信の仕組みを取り入れた文字や記号による視覚的メッセージ交換の世界が生まれた。3Gによる高速・大容量化では、画像や音楽などのリッチ・コンテンツ市場を創出し、今度はそれが端末の多様化・高度化を促した。そして、PC並みかそれ以上の処理能力と利便性を備えるスマホが出現し、高精度の動画をやり取りする今の4G時代に至った。

モバイル通信の高速・大容量化は単調な上昇軌道ではなく、フェーズ(相)を変えながら断層を伴う発展軌道を描いてきたのだ。では、4Gから5G、さらにはBeyond 5G(6G)への転換では、どのような相転移型があるのだろうか。以下では、この点を考えてみよう。

5Gの相転移を生み出す2つの新展開

第1について、超高速、超低遅延、同時多数接続ということは、瞬時に大量の情報を無線通信するということだ。そのためには、高い周波数が必要となる。この技術特性を一言で表すと「光に近い性質」ということになる。

周波数が高くなると電波の回り込みが効かず、直進性が強くなるため、光の性質に近くなるのだ。音とは異なり、障害物があれば遮られてしまうため、エリアをすべて5Gの電波で満たそうとすれば、膨大な基地局の設置が必要になる。

第2は、超高速、超低遅延、同時多数接続という技術特徴から、企業がメインユーザーの一翼を担うようになることだ。これまでも、ビジネスパーソンのモバイル利用は盛んであったが、ユーザー数やマーケティングの面では、個人、つまり消費者がメインユーザーとなっていた。

ところが、超高速、超低遅延、同時多数接続という5Gの特徴は、IoTやビッグデータとの相乗効果が高い。そのため、工場や物流施設など生産活動の現場で設備、部材、製品などモノと人の双方から多種多様で大量の情報を瞬時に遅滞なくやり取りする場面に活用領域が広がる。

もちろん、工場(ファクトリー5G)に限らず、消費者が多数集まるスタジアムや娯楽施設での利用も進展するだろう。だが、その場合も、通信事業者と個人ユーザーの関係を中心とした従来のB to Cの形から、今後はB to BもしくはB to B(顧客層を持つ法人)to X(エンドユーザー)という企業間のやり取りが広がるのは間違いない。

5Gでみられる相転移は、これらの2点から生まれる。

【次ページ】なぜローカル5Gで「相転移」が起こるのか

関連コンテンツ

PR

PR

PR