- 会員限定

- 2010/11/17 掲載

マネージャーがキーボードに向かうのは合理的か?:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(24)

技術との競争に直面するホワイトカラー

パソコンとインターネットの普及で情報化が加速しはじめた1990年代中盤に、ある著名なエコノミストから、次のような指摘を受けたことがある。それは、「マネージャーなどの経営幹部がパソコンに向かってキーボードを打つのは、比較優位に基づく分業で生産力を高めるという経済原理に反することで、生産性が向上するはずはない」というものだ。確かに、キーボードを打つような作業は秘書などのアシスタントに任せて、マネージャーは利益を生み出す付加価値の高い活動に専念したほうがよいという主張は一理ある。企業内の仕事は、たとえばマネージャーと秘書のように、いくつかの職務に分かれて遂行されており、たとえITが導入されたとしても、能力に応じた業務の分担(比較優位にもとづく分業)が好ましいことに変わりはないはずだ。そうであれば、マネージャーがキーボードに向かう経済的なメリットは見当たらないことになる。

ところが、現実のビジネスではまったく正反対の動きが加速していた。1990年代以降のIT導入は、工場などの生産現場というより、ホワイトカラーの業務が中心となるオフィス部門で積極的に取り組まれた。その、生産性向上を目指す企業改革の中心舞台で見られたのが、まさに「キーボードに向かうマネージャー」の姿だったのだ。

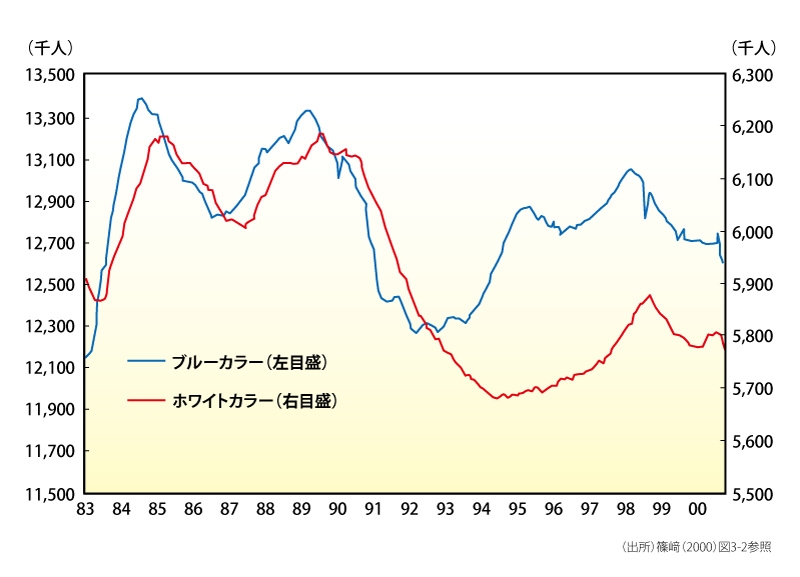

ITはホワイトカラーの労働に対して補完的であると同時に代替的でもある。1990年代序盤に問題となった米国のJobless Recovery(雇用なき回復)で、中堅ホワイトカラー層に深刻な影響が集中したのはそのためだ 。ITを使いこなすことによって、ホワイトカラー労働の生産性は上昇するが(補完的側面)、新しい技術を使いこなせない古いタイプの人材は職を失う(代替的側面)ことになる(図表1)。したがって、秘書任せではなく、マネージャー自らもコンピュータを使いこなすべく、キーボードに向かわなければならないと主張され、事実、そのとおりのことが実行された。

だたし、これは現象面からみた正当化に過ぎない。もしも「技術との競争」という目前に迫った脅威によって、経済の基本原理に照らしておかしな取り組みがなされていたとすれば、資源総動員型の統制経済が持続不可能であるように、短期はともかく長期では効率性が低下してしまうはずだ。だが、生産性論争でみたように、IT導入にともなう企業改革を断行した米国経済は、長期的にも経済再生を実現した。

「他社が行っているからわが社も」という表面的な判断で取り組まれた企業改革は失敗するが、社内の業務分担を分業の本質に立ち返ってしっかり理解すれば、こうした失敗は避けられる。それでは、マネージャーがキーボードに向かうという、一見すると経済原理に反するような現象の背後には一体どのような原理が作用していたのだろうか。この点を「分業」と「比較優位」の原理に遡って考えてみよう。

【次ページ】分業による3つのメリット

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR