- 会員限定

- 2020/11/19 掲載

インテグラル型 vs モジュール型、DXに有利な企業形態はどちらか? 篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第128回)

篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第128回)

-

|タグをもっとみる

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

技術変化と経済システムの特質

1つは、日本がジャパン・アズ・ナンバーワンと称された時代に発揮していた特質が変わってしまったとする「変質説」、他方は、そもそもそうした特質は幻想に過ぎなかったという「不存在説」だ。

これらの議論に対して、クライン教授らによる日米共同研究では、第3の論点として、日本型システムの特質は確かに存在し、かつ、情報化が本格化してからも基本的に変わっていないという「存在・不変説」を提示した。

その上で、情報技術の進歩と急速な普及が日本経済の特質に深く影響し、「失われた10年」の停滞につながったと分析したのだ。つまり、情報化という技術体系のシフトによって、日本型システムの長所が短所に転換したとする「存在・不変説」+「技術変化」の視点だ。

確かに、情報化の本格化によって、日米両国を取り巻く経済環境が大転換し、基本的に以前と変わらない両国経済の特質が1980年代と1990年代に正反対の要因として作用したと考えれば、日米経済の「明暗と逆転」をうまく説明できる。

今回は、日本型と米国型の経済システムについて、Adams, et al.(2007)を手がかりに、当時の議論を再訪し、組織構造と雇用形態に見られる日米両国の特質がデジタル経済との親和性の面で、その後の盛衰にどう関わっていると見られるかを考察しよう。

日本経済の活況を支えた「統合型システム」とは

1980年代の日本経済の強さを分析した経済企画庁調査局(1990)によると、日本の企業システムには、ジャパン・アズ・ナンバーワンを支えるいくつかの特質があった。それらの特質が、1970年代から1980年代にかけて、2度のオイルショックで世界経済が大混乱に陥る中、資源多消費型の重厚長大産業からハイテク型産業へ日本の産業構造を転換させる原動力になったとされる。

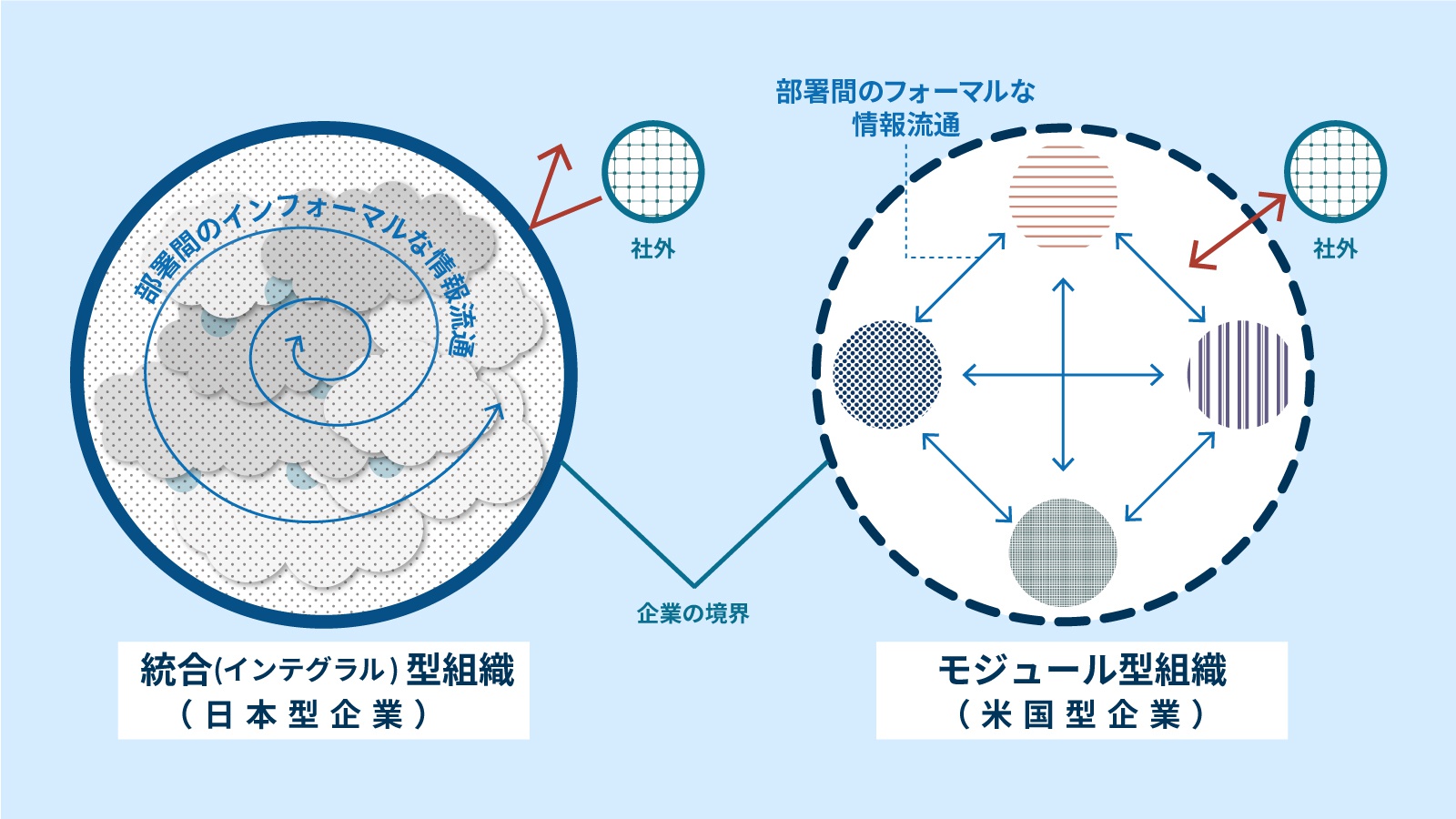

それらの特質とは、第1に「濃密な人的ネットワークによる対面型のコミュニケーション」、第2に「インフォーマルな人的コミュニケーションによる経営情報の共有」、第3に「部署間の業務が一部重複するなど境界が曖昧で複雑に入り組んだ柔軟な組織構造」、第4に「これらの特質を企業内のみならず企業間関係にまで拡張して長期的な取引関係を重視する産業組織構造」に集約される。

こうした擦り合わせ型の仕組みは、インテグラルな「統合型システム」と呼ばれる(大蔵省財政金融研究所[2000])。長期雇用を基盤とするローテーション人事で多くの部署を経験する「メンバーシップ型」の雇用形態はその象徴だ(図1)。

日本型の技術開発力は「秘伝のタレ」スタイル?

擦り合わせ型に統合された組織では、複数部署の業務経験がある従業員間のインフォーマルな経路で多くの情報が流れ、暗黙知として共有されがちだ。そのため、ノウハウや技術の開発は「ラーニング・バイ・ドゥーイング」のスタイルで進められる。これは、文字通り「日々実践する中から学ぶ」知識と技能の伝承だ。「秘伝のタレ」のような形式化されにくい暗黙知の熟練技術が、組織内の濃密な人間関係による日常業務を通して共有され、継続的に蓄積される。

Arrow (1962)が論じたように、経験に基づく知識(経験知)は、時間の経過とともに進歩していく。そのため、統合型の企業組織では、ラーニング・バイ・ドゥーイングが研究開発においても重要な役割を担う。

前回言及したChristensen, et al. (2001) に倣えば、Sustainable Technologyだ。確かに、OJT(on the job training)が得意な日本企業は、製造工程におけるカイゼンやTQM(total quality management)活動を通じた継続的な技術進歩が得意だ。

継続的な進歩、熟練による暗黙知、長期的関係、統合性、共通の文化、漸進的な雁行形態型発展などが、日本型システムにおける技術開発の特徴なのだ。現在も、自動車産業や産業機械などの製造分野で、日本企業が国際的に高い競争力を擁しているのは、その特徴が生かされているからだろう。

【次ページ】米国企業に見られる「モジュール型システム」とは

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR