- 会員限定

- 2019/08/22 掲載

日米経済を読み解くカギ、1990年代から今につながる「4つの逆転」とは 篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(113)

マクロ経済のデータで読む4つの逆転

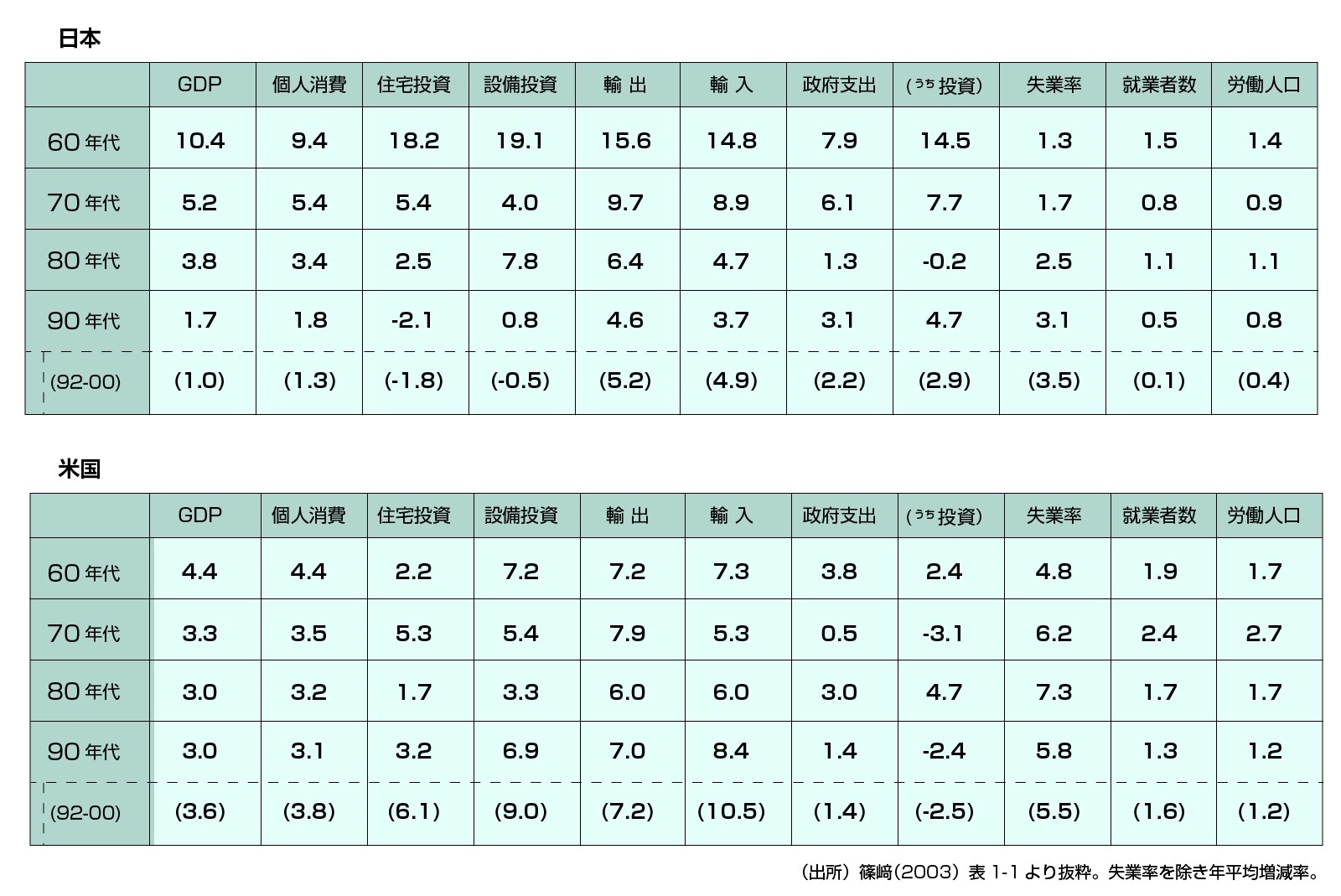

日米経済の2つのコントラストは、マクロ経済の指標を長期観察で対比すれば一目瞭然だ。前回の東京オリンピックが開催された1960年代に遡り、両国経済を年代別に整理すると、1990年代には次の「4つの逆転」が観察される。

(1)成長率の逆転

(2)失業率の逆転

(3)政府支出と民間投資の関係逆転

(4)国際社会における経済面の評価逆転

この「4つの逆転現象」は、1992年以降により鮮明だ(表1)。今回は、その中で成長率と失業率 の逆転現象をみていこう。

景気循環でみた分水嶺は1991年

トレンドとサイクルの分析枠組みを応用すると、1991年は両国経済にとっていわば分水嶺の年だった。日本は、1991年2月を景気の山として、1980年代後半からの大型景気がピークに達し、バブル崩壊後は32カ月という戦後2番目の長さの後退局面に突入した。

その後、1990年代の中盤と終盤には小型の景気回復を2回経験したが、いずれも短命に終わり、本格的な拡大が実現しないまま雇用情勢は悪化し続けた。

その意味で、1991年は“Japan as No.1”と称された1980年代までの繁栄が転機を迎えた年といえる。“Japan as No.1”とは、驚異的な復興を遂げた日本社会の「強さ」を丹念なフィールド調査で分析したハーバード大学の社会学者エズラ・ヴォーゲル教授の著書名(1979年)に由来する。

「明暗と逆転」が1992年以降に鮮明なのはなぜか?

一方、米国は、連載の第108回で解説したように、1991年3月を景気の谷として、2001年3月に景気後退入りするまで、当時としては史上最長の好景気を実現し、最も健全な10年を謳歌した。つまり、米国にとっての1991年は、1970年代以降の長期停滞から再活性化へ至る転機の年だった。

このように、1991年は日米ともに景気が転換点を迎えた年であり、その翌年(1992年)からの経済動向は、1990年代の中でもとりわけ両国経済の特徴が凝縮しているわけだ。

【次ページ】成長率と失業率にみられた「明暗と逆転」

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR