- 会員限定

- 2023/04/18 掲載

日本型組織とデジタル化は「相性悪すぎ」、米国に差を付けられた必然理由 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第157回)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

「失われた30年」は予見されていた?

前回見たとおり、デジタル化の波がリアルな領域に押し寄せる中、いったんは停滞を余儀なくされた米国のボストン地区でイノベーションの復活が目覚ましい。この変貌に着目すれば、リアルな物質の取り扱いを得意とする日本の産業界にも希望が持てる。たしかに、デジタル化と逆行するように停滞感を強めてきた日本だが、半導体や電子機器の分野を中心とした1980年代のエレクトロニクス革命では、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称されて輝いていた。

ただし、日本型の経済システムを分析した当時の研究では、その優位性は決して普遍的なものではないことも見抜かれていた。「主力製品の周辺で起きる微調整的」な技術開発は得意でも、これまでとは断層を伴うようなドラスティックなイノベーションは期待できず、経済が成熟するにつれて優位性が失われていくからだ。

まるで「失われた30年」を予見していたかのような指摘だ。そもそも日本の技術開発力について、その源泉は一体どこにあると分析されていたのだろうか。そして、デジタル化につまずいたのはなぜなのか。当時の議論をナレッジ・マネジメントの分析枠組みとして有力な「SECIモデル(セキモデル)」を手掛かりに跡付けてみよう。

「日本型システム」の技術面での優位性とは

当時の議論によれば、日本型システムの技術面における優位性は、長期雇用や継続取引から生み出される開発力だ。具体的には、現場を中心に集積される技能や知識の向上を企業内の人的ネットワークで組織的に共有し、環境の変化に精緻に適応していく力といえる。この力を生かして、着実に販路を開拓するには、範囲の経済性を発揮して多角化を進める道が選ばれる。連載の第133回で解説した「白書」でも、これらの点が肯定的に評価され、情報化やマイクロエレクトリニクス化の潮流にうまく対応していると現状分析されていた。

カリフォルニア大学バークレー校特別名誉教授の野中郁次郎氏は、こうした日本企業の成功を技術開発力の源泉となる「知識創造」と企業の組織構造との関係で体系的に分析した。

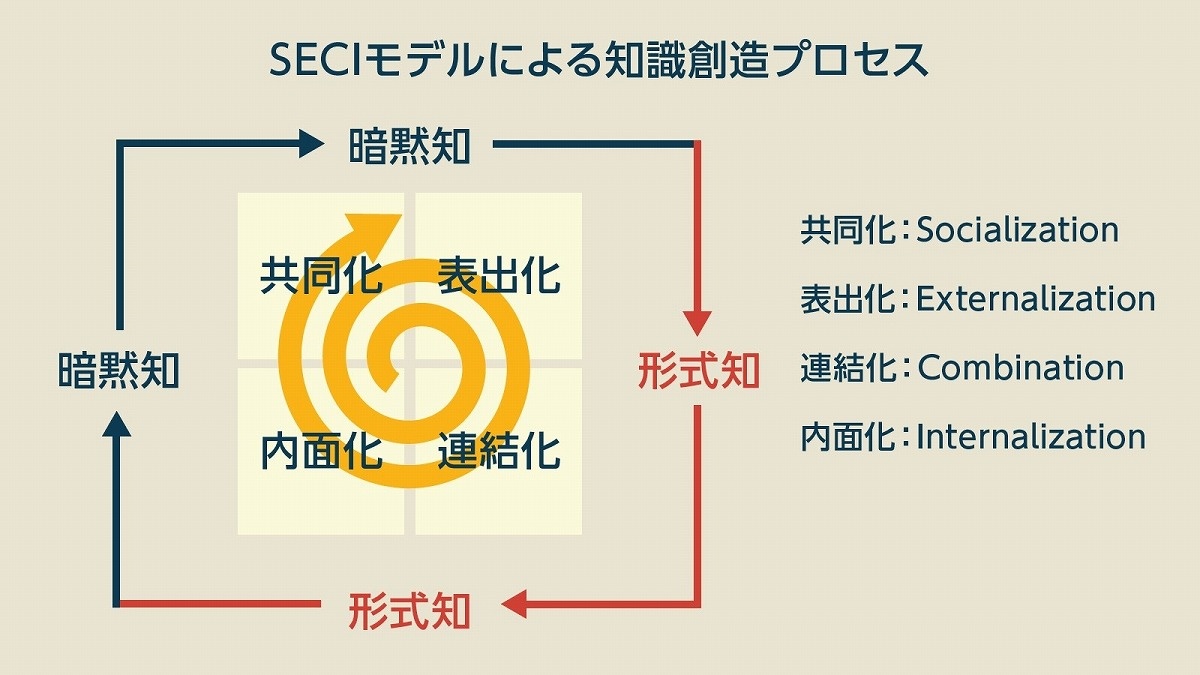

技術開発力の源泉となる知識には、言語化や数値化によって他者に伝えやすい「形式知」とそれが難しい「暗黙知」がある。料理に例えると、前者はレシピ、後者は秘伝のタレだ。この概念を元に、野中教授は世界に先駆けて知識創造のプロセスを一般化した。それが「SECIモデル(セキモデル)」だ。

「組織的知識創造」とは何か

このモデルによると、知識は次のような4つのプロセスで創造される。1つは、言語化されにくい「暗黙知」を弟子が師匠から学び取るように継承して生まれる「共同化(Socialization)」。次に、暗黙知を言語、図表、数式などの形式知に置き換えて生まれる「表出化(Externalization)」。続いて、創造された形式知と別の形式知を結合して生まれる「連結化(Combination)」。さらに、それらを元に新たな暗黙知が生まれる「内面化(Internalization)」というプロセスだ(図表1)。こうしたプロセスを通じて、形式知と暗黙知の「相互作用」の中から新しい知識が「組織」の中でスパイラルに高度化していくのが「組織的知識創造」というわけだ(野中[1990])。

このモデルを用いて、野中・竹内(1996)では、ホンダ、キャノン、松下電器(現パナソニック)、シャープ、GE、3Mなど日米を代表する企業の緻密な事例研究がなされ、日本企業の技術開発力の源泉は「組織的知識創造」にあると結論付けられた。 【次ページ】「ミドル・マネージャー」がカギに?

新製品開発のおすすめコンテンツ

新製品開発の関連コンテンツ

PR

PR

PR