- 会員限定

- 2017/08/09 掲載

鉄道やバスに貨物を載せる「貨客混載」、9月からタクシー解禁 過疎地救済へ

一定の収入確保が路線維持につながると期待されている

高知県香美市の路線バスで郵便物輸送がスタート

香美市の貨客混載はJR四国バスの大栃線を利用する。大栃線は全線24キロで、市中心部に当たる土佐山田町のJR土佐山田駅前から人気観光スポットのアンパンマンミュージアムを経由し、市東部の物部町大栃へ向かう。貨客混載便の運行は昼と夕方の1日2往復。土佐山田郵便局、大栃郵便局間の郵便物やゆうパックを入れた専用コンテナがバスの座席に固定され、輸送されている。運行初日にはJR土佐山田駅前のバス乗り場でJR四国バスの吉良次雄社長、日本郵便の丸山元彦四国支社長らが出席してテープカットがあった。

9月から貨物輸送の規制緩和が始まる

香美市は2006年、旧土佐山田町、香北町、物部村の2町1村が合併して発足した。しかし、1970年に3万5,000人を超えた人口が7月現在で2万6,000人余りに減り、地域経済の縮小に苦しんでいる。

特に、旧物部村に当たる物部町は山林が面積の95%を占め、市内で最も人口減少が深刻だ。1956年の1万1,000人が、1,900人足らずに落ち込んだ。これに伴い、大栃線の利用客減少も著しく、国と高知県、香美市が補助金で赤字補てんして運行を続けている。

JR四国バス輸送課は「運賃収入の厳しい路線だけに、一定の収入が入るのはありがたい」とにっこり。高知県交通運輸政策課も「貨客混載でバス事業者の収益を増やすのはいいアイデア。路線維持につながる取り組みは大歓迎だ」と喜んでいる。

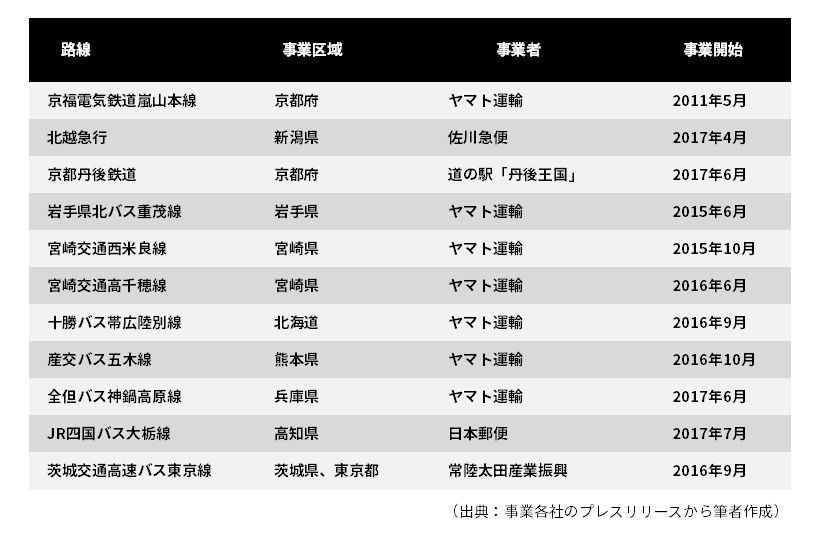

ヤマト運輸が全国11の路線バスで宅配便を搬送

京都市は1997年末、第3回気候変動枠組条約締約国会議が開かれ、先進各国の温室効果ガス削減目標を定めた。貨客混載をスタートさせた理由には市内の交通渋滞を避けるとともに、温室効果ガスの排出を減らす狙いがある。ヤマト運輸は「二酸化炭素排出量を3割削減することができた」としている。

その後、ヤマト運輸は全国の過疎地域で宅配便の輸送に路線バスの活用を始めた。現在運行しているのは、2015年6月にスタートした岩手県北バスの重茂線をはじめ、北海道、岩手県、兵庫県、熊本県、宮崎県の合計11路線に及ぶ。

そのほとんどが急激な人口減少により、路線の存続が危ぶまれる山間地域で、一定の収入をバス事業者が確保することで路線存続への道を開くとともに、深刻さを増す宅配ドライバー不足を緩和することを目論んでいる。

宮崎県西都市と西米良村間約50キロを結ぶ宮崎交通西米良線もその1つ。バスに荷物専用スペースを設け、1日1、2便が運行している。西米良村は宮崎県西部にあり、面積の96%が山林。人口は1,000人余りまで減り、65歳以上の高齢者が全人口に占める割合も40%を超す。

西米良線は村と県東部を結ぶ唯一の公共交通だが、利用者は減少を続け、路線維持が村の課題に浮上していた。西米良村村民課は「西米良線は村民にとってなくてはならない路線。公共交通維持へ大きな力になってくれている」と胸をなで下ろしている。

【次ページ】赤字の北越急行も宅配便輸送で一定の収入

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR