- 会員限定

- 2017/12/29 掲載

語られなくなった「地方創生」、5か年計画の折り返しを総括する

中央省庁移転などことごとく外れた政府の思惑

地方自治体には将来の目標人口を示す「人口ビジョン」と、それを実現するために必要な施策をまとめた「地方版総合戦略」の策定を求めた。地域振興に貢献する先進的な取り組みを財政支援することも掲げている。

地方での雇用創出策としては、中央省庁や政府機関、企業の本社機能の地方移転を進める方針を打ち出した。安倍首相もことあるごとに地方創生の必要性を訴え、政権の看板政策としてきた。

ところが、現実は政府の思惑通りに進んでいない。中央省庁で全面移転が決まったのは、京都府へ移る文化庁だけ。総務省統計局が和歌山県、消費者庁が徳島県へ一部機能を移すものの、東京を離れたくない官僚の抵抗を破れず、政府が範を示そうとした当初の思惑は空振りに終わった。

東京23区からの本社機能移転も優遇税制の適用を受け、地方に一部機能を移した企業は2016年末までで12社にとどまっている。地方で生まれた新規雇用は限定的で、東京から地方へ大きく人を移す流れは作れていない。

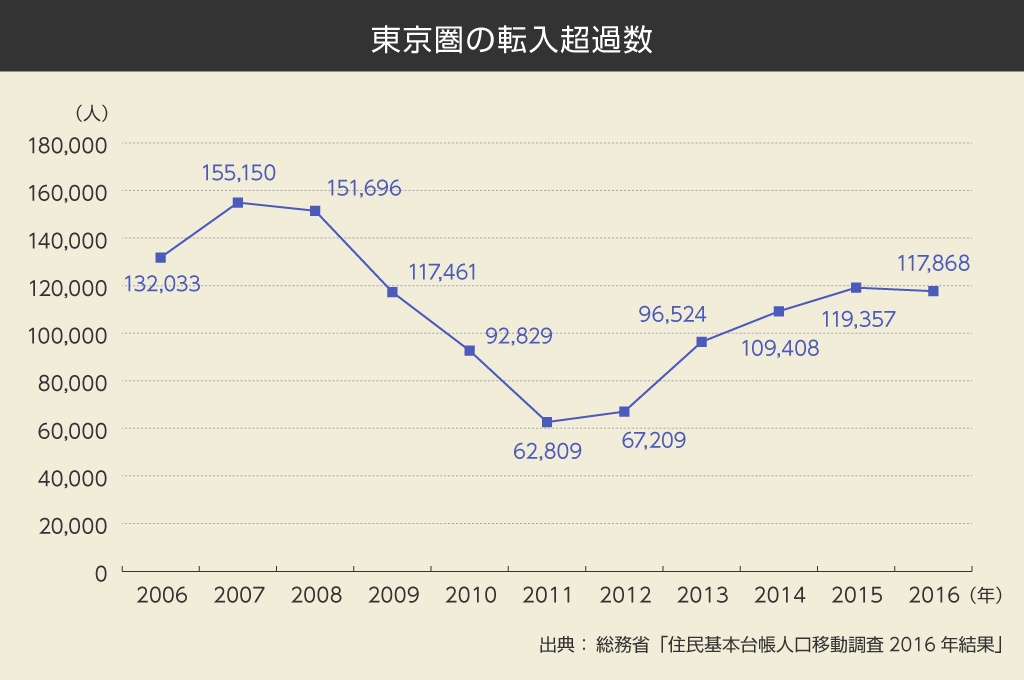

その結果、東京一極集中はさらに進んでいる。総務省がまとめた2016年の人口移動報告では、東京圏の転入者は転出者を11万7,868人上回った。前年より1,489人少ないとはいえ、転入超過は21年連続。成果を上げたとはいえないのが現状だ。

格段に高まった国民の地方への関心

弘前大大学院地域社会研究科の平井太郎准教授(社会学)は地方創生がスタートした結果、大都市部で地方への関心や知識が格段に高まったと考える。地方で働く地域おこし協力隊員の増加などがその表れだ。ただ、自治体の地方創生事業は訪日外国人観光客の誘致や農業の6次産業化など多くが似たり寄ったり。独創性に欠けることへ厳しい目を向けられるようになったが、平井准教授は「こうしたネガティブな反応も地方に関心が向けられてきた証」という。

自治体の計画に独創性が欠ける原因は、計画策定から情報発信まで大都市部のコンサルタントや広告代理店に依存してきたからだ。平井准教授は「計画のデザインやマーケティングなどを担える人材を地方に定着させ、育てる仕事の場が欠けている」と指摘した。

【次ページ】停滞する地方経済、浮上の兆し見えず

関連コンテンツ

PR

PR

PR