- 会員限定

- 2018/02/27 掲載

ホラクラシー経営で「高成長」と「シェア拡大」を狙うのは間違っている

働きアリも2割はサボる

意外と知られていないが、人間が構築している企業組織とアリの巣を比較すると、後者のほうが圧倒的にエコで効率的、かつ知的に運用されていることが、近年の研究成果によって明らかになりつつある。こうした自然界の仕組みをうまく人間組織に取り込みたい、というところにホラクラシーを経営に取り入れる動機がある。

進化生物学者の長谷川英祐氏は著書『働かないアリに意義がある』において働かない働きアリについて発表し、20万部達成のベストセラーを生んだのはその一例であると言えるだろう。

本書で語られているのは、

・アリにも一生懸命働いて成果を出す個体と、サボる個体がいて、2:8のパレートの法則があてはまる

・「若い内は内勤、老いると外勤」といったような高度な分業が成立していて、発生した仕事に対して最小コストで対処がなされる

・フェロモンや接触刺激といった最低限のコミュニケーションしか必要としていない

といった興味深い話である。

本書は単にトリビア的な話を紹介しているわけではなく、「仕事に対する反応閾値の個体変異」という極めてシンプルな原理が柔軟かつ効率的な組織マネジメントを実現している、ということである。

各個体が複雑な情報処理や意思決定をしているわけではないが、全体として見ると、環境の変化に対して極めて優れた反応と対処をしているのである。アリは、「毎年20%成長率で巣の規模を拡大しよう」とか「うちの種族のシェアをこの地域でナンバーワンにしよう」などとビジョンを掲げることはない。しかし、その環境が許す限り最大規模になるように、自然とリソース獲得、拡大再生産活動を行っているのである。

各個体は、「個」の利益の最大化を単純な反応系の集積として行っているだけなのに、結果として、なぜか見事な仕事の分業が実現し、組織全体の繁栄がもたらされる。そんなうまい話が「実際にある」のが、アリの社会なのである。

人間もまた元来、「個」の利益の最大化を図る生き物である。中央集権的な組織マネジメントではなく、自律分散制御による企業活動の発展モデルがあっても、おかしな話ではないだろう、というのがホラクラシーという発想の根本にある。

人は「自分都合の学習」を繰り返す

人はアリと違って「学習する」ようにできている。その根本的な原理は、「コストを抑えて、メリットを増やす」ことにある。できるだけ少ないコストでできるだけ大きなメリットを獲得するというのは、人間における極めて普遍的な行動原理だ。どのようにしたらコストが下がるのか、という学習は、ほぼ無意識のうちに、あっという間にしてしまう。

学習とは、「Aという行為をすると、Bという結果が得られる」という知識の獲得である。

一生懸命仕事をしたら、営業成績が伸びて、ボーナスが増えた、という学習をすることもある。仕事中に居眠りしても、バレなければ上司に怒られずに済む、という学習をすることもある。

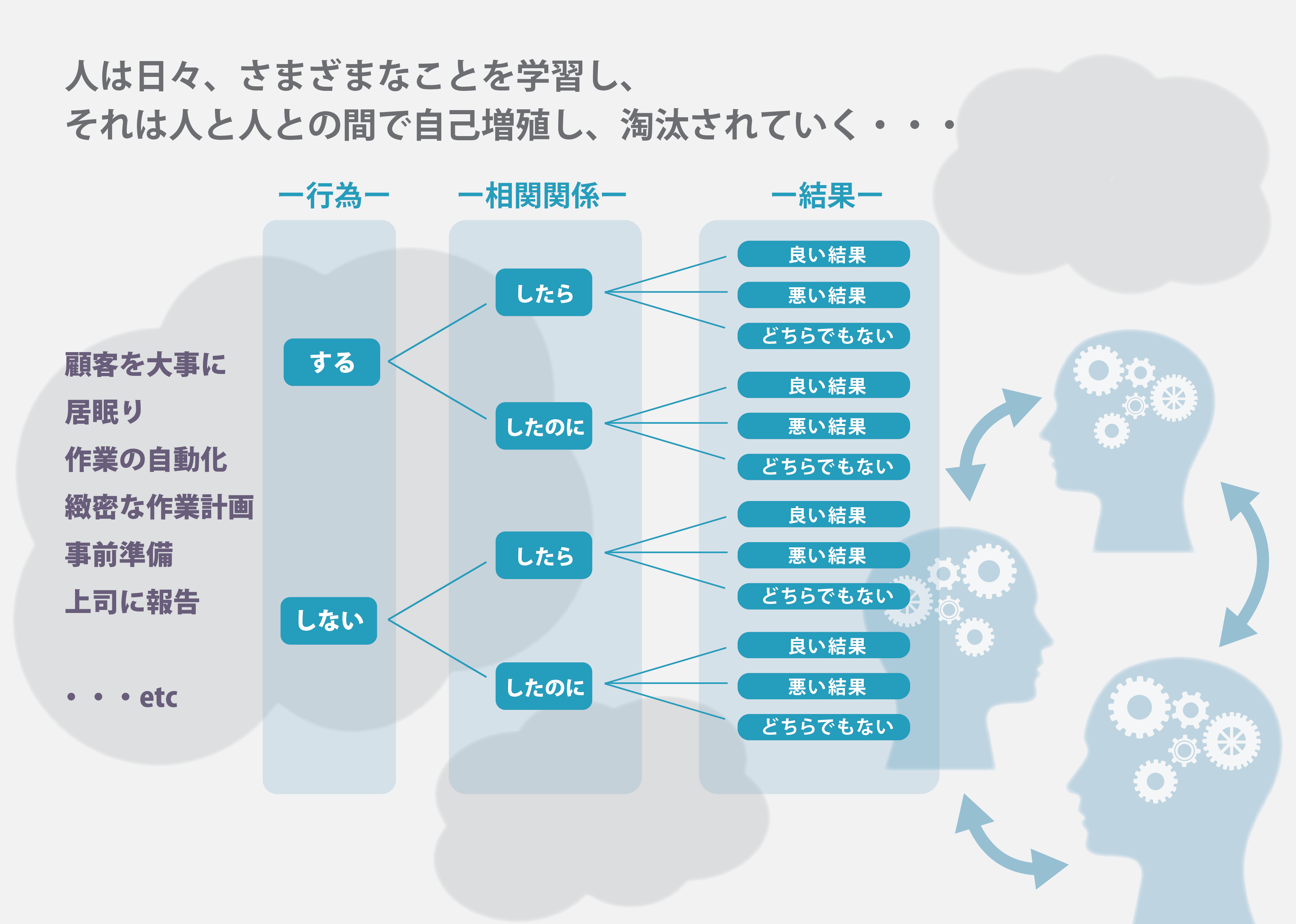

さて、この学習だが、行為の軸においては、「する・しない」の2パターン、結果の軸においては「良い・悪い・どちらでもない」の3パターンが、行為と結果の相関関係については「順接・逆接」の2パターンがあって、これらのかけあわせで合計12通りのパターンがある。

企画書の書き方を変えたら上司に褒められたとか、TOEICのスコアを上げても海外転勤が許可されなかったとか、終業後に飲みに行ったら人事の裏情報にアクセスできたとか、さまざまな領域、レイヤーについて、日々、組織に属する人は自らの環境についての「学習」をしているのである。

【次ページ】「処分されない幹部」が社是浸透を阻む

関連コンテンツ

PR

PR

PR