- 会員限定

- 2016/07/07 掲載

「ルンバの野望」を支えるのは「部屋マップ」データだった

iRobot コリン・アングルCEOが明言

「家が人間の世話をする」時代が到来

1990年に設立されたiRobotは、日本では「ルンバの会社」という印象が強い。しかし、同社は爆発物処理・地雷除去など軍事用途のロボットの開発や、人工知能に関する研究も積極的に行う最先端の技術系企業だ。そんなiRobotが現在注力しているのは、「スマートハウス」の開発である。米ボストンで開催された「LiveWorx 2016」(米PTC主催)に登壇したアングル氏は、スマートハウスを「人間の世話をする家」と定義する。

「究極のスマートハウスは、人間の行動を先読みしてアシストする家だ。人間を感知して部屋のライトを自動で点灯させたり、戸締まり確認などのセキュリティ管理をしたりすることはもちろん、それぞれの出かける時間に合わせて起こしてくれたり、子どもに対して登校前に持ち物チェックをしたりしてくれる機能も提供する」(アングル氏)

こうしたスマートハウスは5年~7年以内に実現するというのが、同氏の予測だ。具体的には、「お手伝いさん」のようなヒト型ロボットが家の中を巡回しつつ、家族ひとりひとりのニーズにあったアシストをするイメージだという。

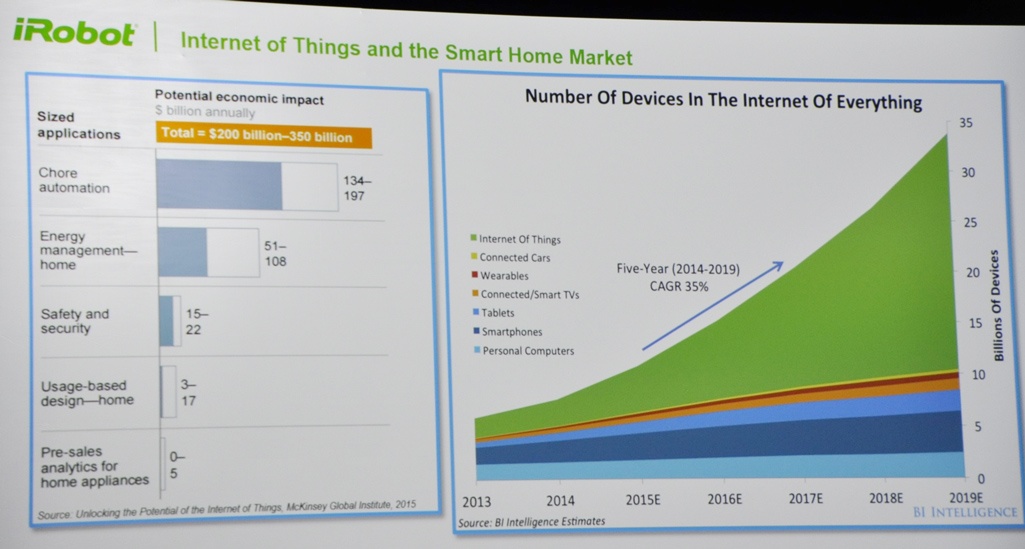

実際、世界のスマートハウス市場は、急速に拡大している。米国マッキンゼー&カンパニーが公開した「IoTによる各分野の経済効果予測」では、空調や照明、ホームセキュリティ、アシスタントロボットといったIoT機器がもたらす潜在的な経済インパクトが、2019年には最大3500億ドル規模に達すると見込んでいる。中でも、掃除やサーモスタット(室内環境調節)といった“雑用”を自動化するIoTの経済インパクトは、最大1,900億ドルになると予測している。

IoT機器普及のカギは使い勝手の向上

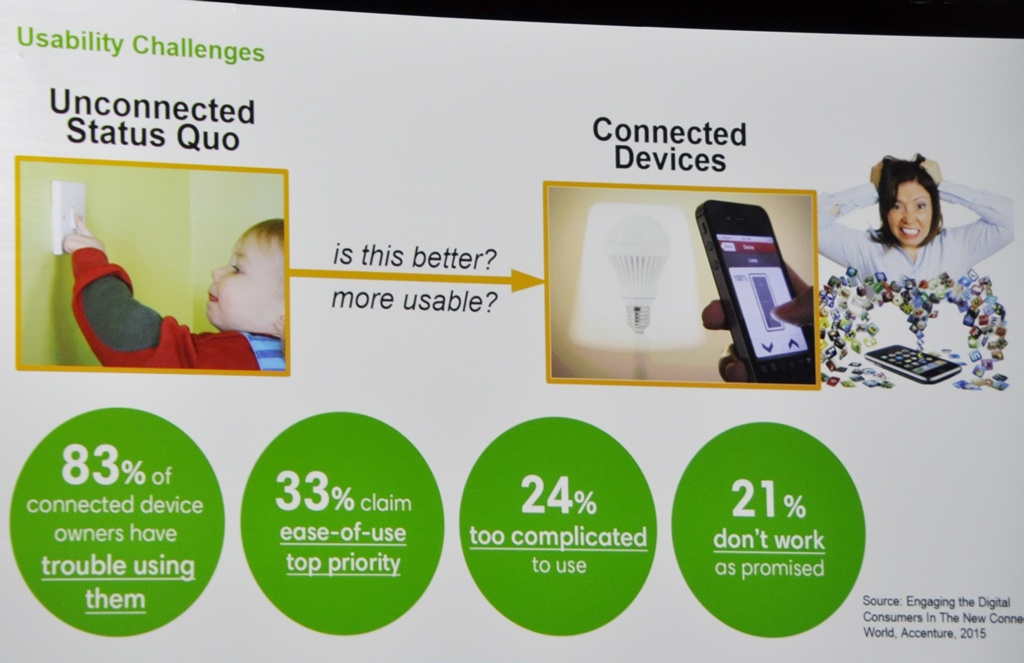

ただし、アングル氏は、人間の世話をするスマートハウスを実現させるためには、IoT(搭載機器)の普及が不可欠だが、現時点では課題もあると指摘する。それは、それはIoT機器の使い勝手が悪いことだ。「さらに悪いことに利用者には、(IoT機器の使い方を学ぶ)トレーニングの機会が与えられていない」(アングル氏)。エンタープライズ向けIoT機器の利用者は、機器の提供機能を学び、その利用方法をトレーニングする機会が与えられるケースがほとんどだ。しかし、コンシューマにはそうした機会がない。

米国のシンクタンクが行った調査によると、コンシューマの83%が、「IoT機器の操作方法が理解できず、トラブルになった経験がある」と回答している。アングル氏は「消費者側の視点から見ると、さまざまなIoT機器が複合的に連携するスマートホームは、(使いこなすには)ハードルの高い“超大型のIoT機器”になる可能性がある」と指摘する。

「コンシューマは、スイッチをオン・オフする程度の単純操作を求めている。しかし、提供する側はそのニーズに応えられていない。スマホから制御するスマート家電を考えてほしい。最初に(スマホにログインするための)指紋認証をしてからスマホを起動させ、アプリを立ち上げて操作する。スイッチ一つで操作できる既存の家電と比較し、どちらがコンシューマにとって使い勝手がよいかは明白だ」(アングル氏)

実際、コンシューマの33%は、「IoT機器で最優先する項目」に「簡単な操作性」を挙げている。さらに、現在のIoT機器の使い勝手が複雑すぎると感じている人は24%、「ベンダーが謳うような使い方ができなかった」という人も21%に上る。

アングル氏は、「たとえば、人が部屋に入ると『誰が入ってきたのか』を感知し、その人が快適と感じる温度・湿度にする『空間の最適化』は、既存の技術とIoT機器を組合せても実現できる。しかし、その設定が複雑であれば、コンシューマは利用しない」と指摘した。

【次ページ】スマートハウスで重要な3つのポイント

関連コンテンツ

PR

PR

PR