- 会員限定

- 2018/04/11 掲載

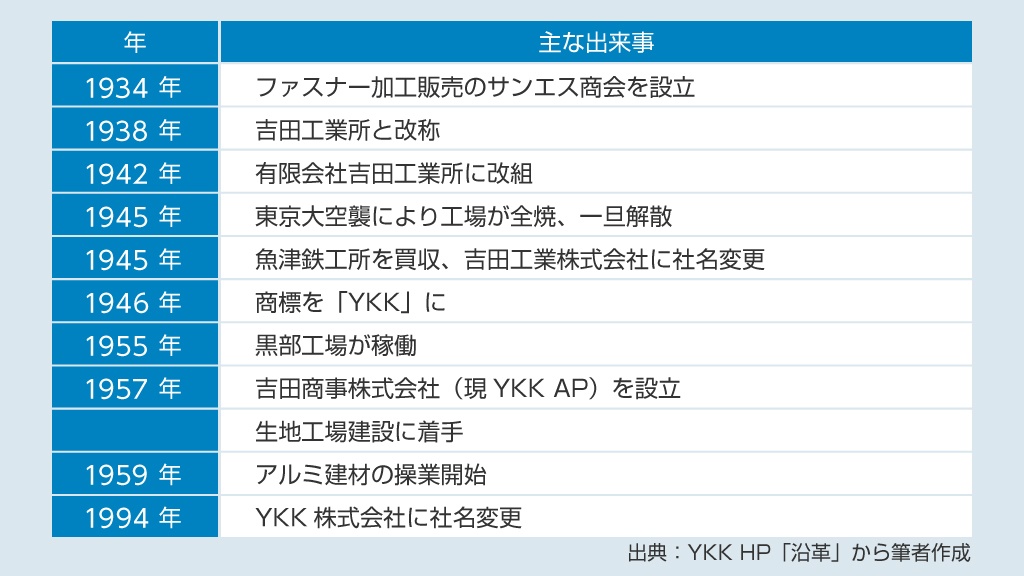

YKK創業者の自信を粉々にしたもの、最高品質生む「一貫生産体制」のルーツ

連載:企業立志伝

幼少期より商才を発揮、経済的苦境も乗り越える

吉田氏は養鶏を営む父親を手伝いながら、農家から仕入れた竹の皮を売ったお金で網を買い、網で捕った魚を売ってお金をもうけるという商才を発揮しています。「最初のもうけを使ってしまわず、次の元手にして新たなもうけを手にするという一つの知恵を、知らず知らずに学んだ」(「私の履歴書」p82)というわけです。

また、吉田氏が幼い日に学び知恵や感銘を受けた偉人の生き方は後年、同氏の「善の巡環」や「成果三分配」(成果はユーザーと関連産業、自分たちで三分割し、自分たちが得た成果はすべて使うのではなく、再投資に回すというもの)という考え方にもつながっています。

学校の成績は良かったものの経済的事情から尋常高等小学校(6歳から14歳)で進学をあきらめた吉田氏。長兄の仕事を手伝いながら早稲田実業の講義録で学んでいましたが、長兄の商売が苦境に陥ったのを機に上京を決意します。1928年、吉田氏20歳の時です。

上京当時、吉田氏は洋服の需要が増えるのを見越して「ラシャの輸入商になろう」と考えていました。しかし尋常高等小学校しか出ておらず、職を紹介してくれる人さえいない東京で、吉田氏を雇ってくれるラシャ輸入商はありませんでした。やむを得ず同郷の友人の働く古谷商店(中国陶器の輸入商)を訪ねたところ、「このままこの店で仕事を手伝ってくれないか」と言われ、働くことに。

仕事は忙しく、朝は5時、6時に起きて、寝るのは12時か1時という「起きている間は、みっちり肉体労働」(「私の履歴書」p90)という厳しいものでした。しかし、やがて主人の代わりに上海に渡って仕入れをするようになったことで、中国商人との交渉術や商品の目利き、在庫管理などを学び、商才に磨きをかけることになりました。

懸命に働き将来の独立に備えて350円の資金を蓄えたころ、古谷商店は倒産。

一時は満州に渡ることも考えた吉田氏でしたが、店を整理していた時に主人が副業として手掛けていたファスナーの半製品(製造途中の製品)が出てきたことでファスナー事業に乗り出すことを決意しました。これが吉田氏とファスナーの最初の出会いです。

米国製ファスナーの衝撃

1934年1月1日、吉田氏は日本橋にファスナー加工販売のサンエス商会を設立します。古谷商店時代の同郷の仲間、吉川喜一氏、高橋利雄氏(ともに元吉田工業副社長)と吉田氏の3人でのスタートでした。3階建ての建物の2階は人に貸し、1階と3階が店舗 兼 寝所 兼 工場になっていました。昼間は営業に歩き、夜はファスナーのムシ(務歯、かみ合わせ部分)をテープに植え付けて適当な長さに切り、ファスナーを開け閉めするスライダーを通して仕上げる作業をする生活を続けたといいます。

その結果、4年後の1938年には社員を80人近く雇い、江戸川区に工場を新築するほどに成長。社名も吉田工業所に改めています。

しかし、時代は戦争へと向かっていました。戦時統制令によってファスナーの材料となる銅やアルミを使えなくなったファスナー業界はやむなく全員が廃業を決意します。

そんな中、「このままでは、ただ野垂れ死ぬだけになる」(「私の履歴書」p106)と考えた吉田氏は海軍の軍需部を訪ね、軍指定の軍需工場として再生の道を模索します。

ところが、戦況はさらに悪化。本土への空襲が本格化したために吉田氏は工場を生まれ故郷の魚津に疎開させようと準備を始めますが、空襲によってすべてを失います。その後、魚津に戻った吉田氏は魚津鉄工所を買収、社名を吉田工業に改めて再起を期すこととなりました。1945年、終戦から間もなくのことです。

ちょうどそのころ、GHQがファスナーの貿易再開を許可したのに合わせてアメリカ人のバイヤーが吉田氏のもとを訪ねて来ました。

戦前、日本製のファスナーは海外輸出を行っていた背景もあり、吉田氏が「5ミリ10インチもののファスナーを一本9セントで売りたい」と提案したところ、相手は逆に「これを一本7セント40で売ってやってもよい」と一本のファスナーを取り出しました。

それは吉田氏の自信を木っ端みじんに打ち砕くほど質の高いファスナーでした。当時、日本のファスナーが手作業であったのに対し、アメリカ製は自動機械によって優れた製品を低価格で作っていたのです。

「こんなに安くて優秀なものが流れ込んで来たら、日本の業界はひとたまりもない」(「20世紀日本の経済人」Ⅱp351)と思い知った吉田氏は「米国から機械を輸入しよう。米国製品に太刀打ちしていくには、それしかない」(「私の履歴書」p111)と決意しました。

吉田氏は同業者に声をかけ、共同経営の会社を創って業界の機械化を進めようとします。しかし「これまでのやり方でやっていける」という考えが支配的な同業者の賛同を得ることはできず、結果、たった一人で機械化に取り組むことになりました。

【次ページ】「不良品を出せないなら、原材料を自社生産するのも当然」

関連コンテンツ

PR

PR

PR