- 会員限定

- 2016/11/09 掲載

キヤノン創業者 御手洗毅氏、「世界一」を目指してこそ「世界一」は手にできる

連載:企業立志伝

カメラ事業で掲げたのは「打倒世界一」

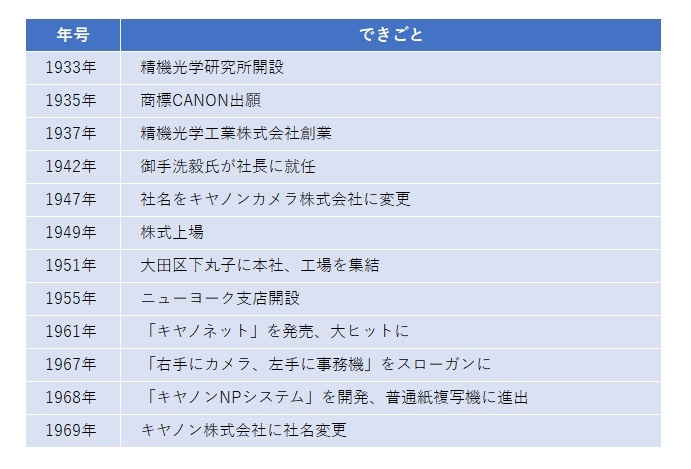

さらにニューヨークへの支店開設も1955年と、ソニーの1960年に先んじています。社名を当時まだ珍しいカタカナに変更した1947年と言えば、終戦からまだ2年足らず。戦後の混乱は続き、多くの企業が鍋釜や自転車をつくりながら一時的にしのいでいた時期ですが、この時期キヤノンがあえて社名をカタカナに変更したのは優れたカメラをつくって世界に勇躍していきたいという思いからでしょう。

1947年、創立10周年を祝う席で初代社長・御手洗毅氏はこう話しています。

みなさんお笑いになるかもしれませんが、私どもはあのライカを念頭に置き、打倒ライカを標榜しながらやっています。今は足元にも及びませんが、いつの日にか実現したい。また、戦争で負けた我が国が頭で世界に伍し、頭でつくった製品を輸出していく以外に生きていく道はないと固く信じております。

(『夢が駆け抜けた 御手洗毅とキヤノン』(加藤勝美著、現代創造社)より)

御手洗毅氏は1901年、大分県の代々医師の家に生まれました。自らも医師なのですが、縁あって吉田五郎氏や内田三郎氏が創設した精機光学研究所(1933年発足。1937年に株式会社に)に監査役として参加、最高責任者の内田氏がシンガポールに司生官として赴任したため社長に就任しています。

言わば、経営の素人であり、精密工業の知識もありませんでした。しかも当時、「ハンザキヤノン」というカメラなどをつくってはいましたが、経営は厳しく、医師である43歳の御手洗毅氏にとって、社長への就任は妻に「いつでも路頭に迷う用意をしておけ」と告げるほどの厳しい決断だったそうです。

目指したのは世界一の品質、最高のブランド

1949年には株式上場を果たし、1951年には資本金を大きく上回る借金をして「火事の心配のない」鉄筋コンクリートの工場を買収、大田区下丸子に本社、工場を集結、生産体制をつくりあげています。

すべては「打倒ライカ」のためでしたが、こうしたしゃにむに前進する御手洗毅氏に対し、マスコミの中には「医者の素人経営」と揶揄する声もありましたが、御手洗毅氏は「素人素人と言うなかれ。言わば言え。いつの日にか見返してやる」と信念を貫いてたそうです。こうした信念がどれほど強いものだったかを示す2つのエピソードがあります。

1950年、朝鮮戦争の勃発によって日本企業は「朝鮮特需」の恩恵を受けますが、キヤノンもこの時期、たまっていた在庫は一掃され、増産体制に入っています。社内からは高級カメラばかりつくるのではなく、もっと安くて品質もほどほどのものをつくればいいのではという意見が出ましたが、御手洗毅氏はこう言って一蹴しています。

キヤノンはライカに追いつけ追い越せ。世界一が念願だ。その会社が厳しい規格を通らない製品を、ただ収入のためだけに売る。そんな心根では世界一は達成できない。よそがまねできない世界一のものをつくれ

(『夢が駆け抜けた 御手洗毅とキヤノン』(加藤勝美著、現代創造社)より)

同じ年、御手洗毅氏はアメリカに渡り、ベル・アンド・ハウエル社にカメラの代理店を依頼していますが、その際、同社社長からカメラはライカより上だが、日本は占領下であり、キヤノン・ブランドではなく、ベル・アンド・ハウエルのブランドなら扱うと提案され、「やせても枯れても一国一城の主、城を売り渡すことはできない」と答え、その申し出を断りました。

目先の利益を考えれば、たしかに「安くてそこそこのものを売る」「相手先ブランドで売る」という選択肢も考えられますが、「打倒ライカ」「世界一」を目指す御手洗毅氏にとってはどちらも決して譲ることのできないものでした。

その後、キヤノンを初めとする日本製カメラはアメリカ、ドイツと並ぶ存在にまで成長、10年後の1961年、ベル・アンド・ハウエルから「キヤノンの製品をわが社で売らせていただきたい」という申し出があり、御手洗毅氏は同社と販売提携の契約を結んでいます。

【次ページ】圧倒的な独占企業の牙城を崩した方法とは

関連コンテンツ

PR

PR

PR