- 会員限定

- 2016/07/25 掲載

東大 松尾豊 氏が解説、「子どものAI」が起こす破壊的イノベーション

特任准教授

松尾豊 氏

今の第3次AIブームはなぜ起こったか?

第1次AIブームは1950年代中期で、初めて「人工知能」という言葉が世の中に登場した時期だ。続く第二次は198年代初頭で、コンピュータによる知識処理が可能になった時である。

そして現在、第3次AIブームが起こっている。このブームをけん引しているのは「ディープラーニング(深層学習)」であると松尾氏は説く。

ディープラーニングにより、画像認識や音声認識の精度が各段に向上した。かねてから機械学習において「認識の精度」を向上させることは、大きな課題であった。そこには、「素性の設計(Feature engineering)」があったからだ。

「素性」とは、機械学習の入力に使う変数や対象の特徴を表す特徴量であり、どのような素性でモデルを設計するかは人間が行っていた。つまり、素性によって、認識精度が大きく変化していたのだ。

しかし近年、この認識精度が大幅に向上している。それを一般に知らしめたのは、2012年に開催された画像認識の国際的なコンペティションだ。これまで26%前後だった画像認識のエラー率が16%にまで低減されたのだ。

そして2015年2月、米国マイクロソフトが研究しているAIの画像認識エラー率は、4.94%を記録した。この数字は、人間のエラー率5.1%を下回る。この結果について松尾氏は、「人工知能史に載るほどの出来事だ」と語る。

同氏は、ディープラーニングが「認識」「運動の習熟(強化学習)」「言語の意味理解」の順番で進化していくと指摘する。運動の習熟は、行動を学習する仕組みであり、最初はできなかったことでも、反復するうちにできるようになるものだ。

Preferred Networksの「バラ積みロボットの制御プログラム」や、衝突回避の動きをリアルタイムで分析・学習する「ぶつからないクルマ」などがこれにあたる。

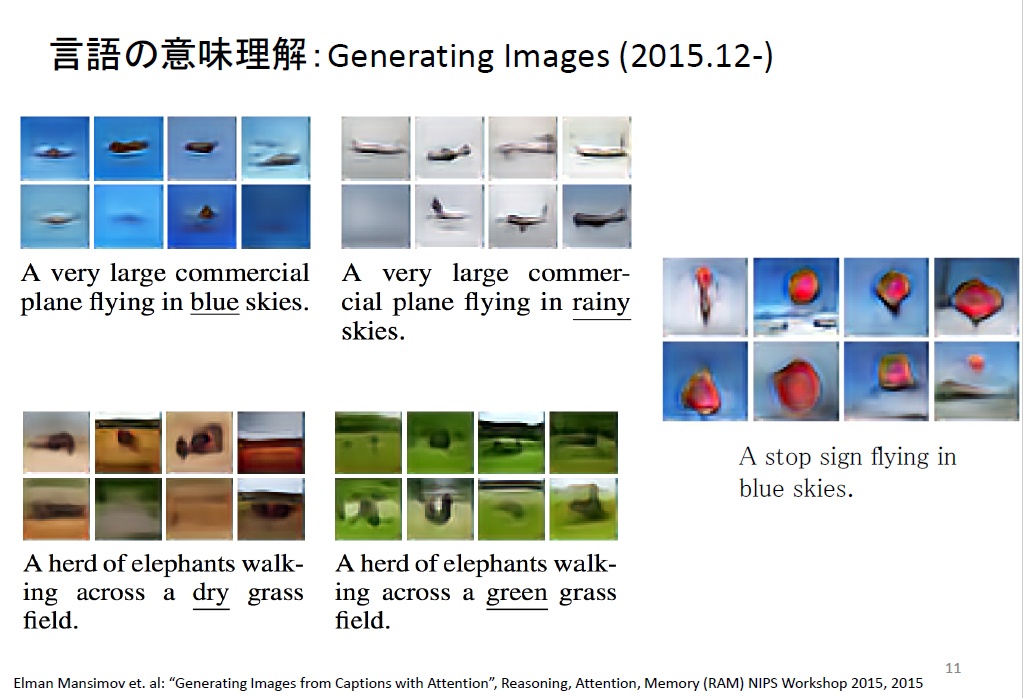

「言語の意味理解」とは、AIが文章と映像を相互処理するものだ。具体的には、画像(絵)を認識して文章を作成したり、文章を読んで絵を描いたりする。つまり、AIが人間と同様に言語を理解し、ゼロから絵を描くのだ。

松尾氏は、「AIが言語能力を備え、言葉の意味が理解できるようになるのは2014年の時点で2030年だと考えられていた。しかし、認識精度が向上したことでその実現できるスピードが速まっている」と指摘する。

例えば、言語の意味理解が進めば、自動翻訳の性能は飛躍的に向上する。今までは、異なる言語の文法に単語をあてはめて変換をしていた。しかし、今後はAIが言葉の意味を理解するので、不自然な翻訳はなくなるという。

「大人のAI」と「子どものAI」の違いは

松尾氏は、「AIには『大人のAI』と『子供のAI』がある」と語る。大人のAIとは、ビッグデータをはじめ、IoT(Internet of Things)、米IBMの「Watson」、米アップルの「Siri」、ソフトバンクの「Pepper」など、人間が作り込んでいるAIを指す。現在は、販売、マーケティングの分野で活用されており、今後は医療、金融、教育などでも普及すると予測されている。松尾氏は、「ビッグデータ(分析)からAIへ、持続的にイノベーションするもの」と説明する。

一方で子どものAIとは、「ディープラーニングを突破口とする破壊的イノベーション」(同氏)だという。人間の発達と同じように、認識能力の向上、運動能力の向上、言語の意味理解という順で技術が進化し、「何もできなかった赤ちゃんが物事を認識し、作業を反復し、言葉を理解することによってできるようになる状態」を指す。

こうした技術は、製造業やモノづくりなど、特徴量の設計が画一的でない業種での活用が期待される。つまり、特徴量の設計を人間がやらないといけないのが「大人のAI」であり、やらなくてよいのが「子どものAI」というわけだ。

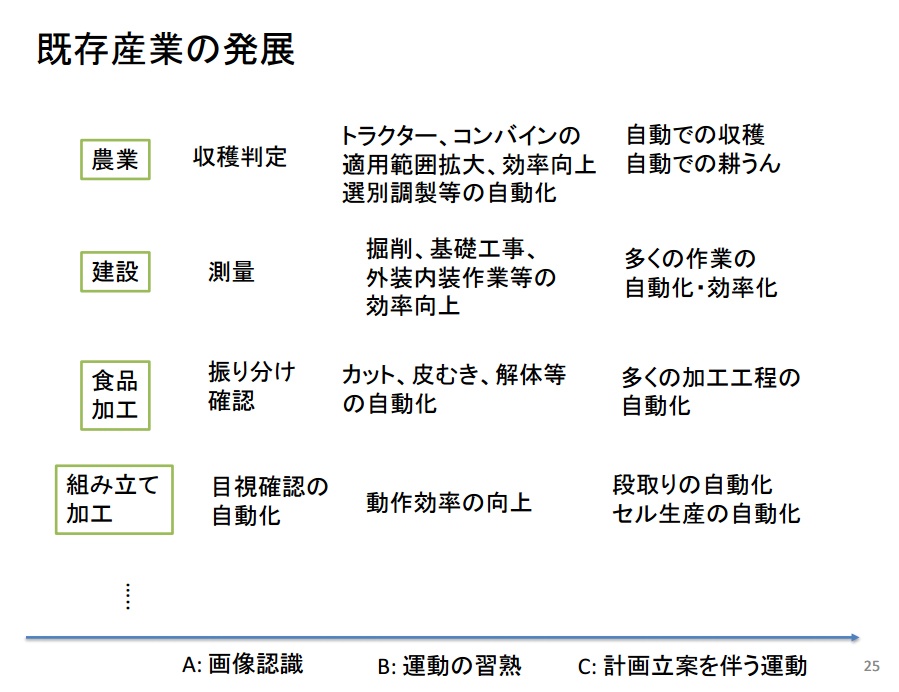

こうしたAIは今後、日本の産業や社会にどのようなインパクトをもたらすだろうか。松尾氏は、AIによる変化の本質を「画像・映像認識」と「運動の習熟」に大別する。前者は、これまで画像認識ができないために人間がやっている仕事を自動化させることだという。

例えば、農業分野の画像による収穫判定、医療分野での画像による診断、さらに高齢者のひとり暮らしの見守りやホームセキュリティが挙げられる。こうした自動化により松尾氏は、「監視のコストが現在の100分の1以下になる」と指摘する。

一方、運動の習熟は、機械産業分野における工作機械の熟練化、物流の完全自動化をはじめ、原子炉、深海、鉱山、宇宙、災害救助といったロボットの極限環境での作業などが挙げられる。自然物を相手にしているものは環境によって作業内容が異なり自動化が難しかった。しかし、こうした分野でAIによる自動化が進むことで、新たな市場が誕生する。

松尾氏は「最終的には、特徴量生成の能力がない状況では対応できなかった日常生活内の作業や、オフィスワークでもAI(ロボット)を活用できるようになる」との見解を示した。

【次ページ】AIによって変わりゆく社会の課題

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR