- 会員限定

- 2015/04/07 掲載

顧客満足度を向上する6つの分析手法と6つの事例、ガートナーが指南

アナリティクス費用の50%超は顧客分析に投下

「ガートナーカスタマー360サミット2015」に登壇したハーシェル氏は、今や「顧客とは、我々が収集できる顧客データのことだ」と指摘する。「我々はさまざまなデータを組み合わせて、さまざまな角度から読み取ることで顧客を理解しなければならない」(ハーシェル氏)。

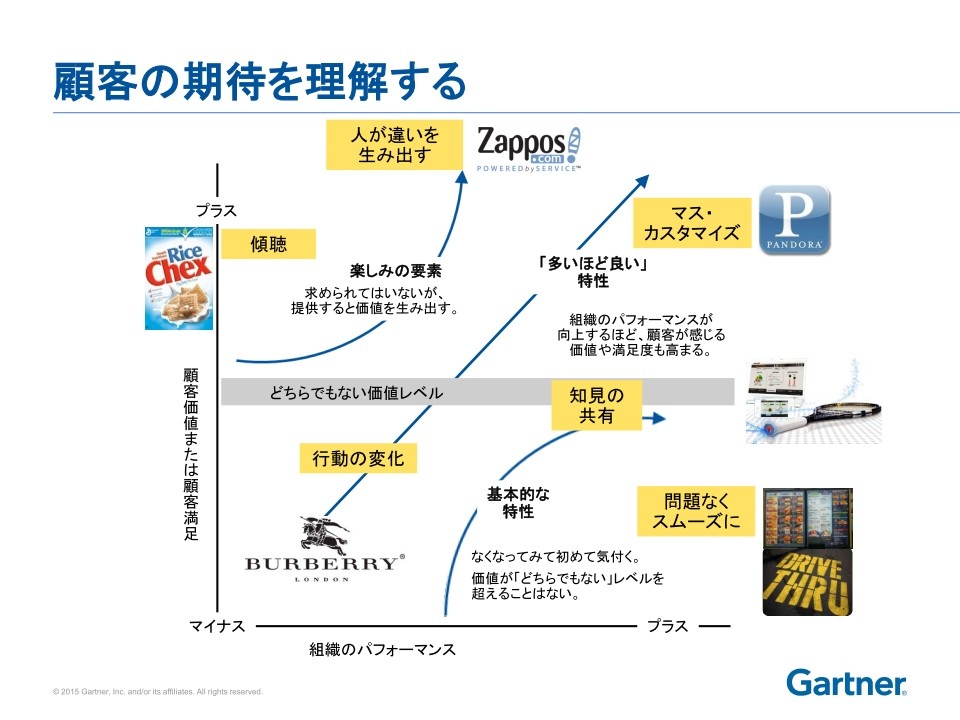

現代は、企業が個々の顧客に向けた製品を作る時代になっており、そこではカスタマーエクスペリエンスの向上が非常に重要なテーマとなる。この観点からハーシェル氏が提示したのが、顧客分析の6つのタイプだ。

1.マス・カスタマイゼーション

たとえば自動車保険会社の米プログレッシブでは、数センチ大のデバイスを提供し、これを顧客に車に取り付けて運転してもらうことで、位置情報やブレーキもしくはアクセルを踏んだ回数などのデータを収集している。どれだけ危険な地域で運転しているか、どれだけ危険な運転をするかを測った上で、自動車保険料を決定している。

「マス・カスタマイゼーションは、顧客と直接コミュニケーションをとるのではなく、顧客データを活用することで特別な製品を提供するための分析だ。デジタルの世界では、“個々の顧客に特別に”ということが可能になっている」

2.知見の共有

2つめが「知見の共有」だ。これはデータを活用して、顧客の意思決定プロセスに関与するためのものだ。ビデオストリーミングサービスを提供する米ネットフリックスでは、顧客から“なかなかスムーズに映像を見ることができない”“時々フリーズする”といった苦情をしばしば受けていた。しかしこれはネットフリックス側の責任ではなく、顧客が利用しているネットワーク帯域の問題だった。

そこで同社は、CATVなど各通信サービスのネットワークスピードのデータをWeb上に公開した。これによりネットフリックスは顧客に対し、通信品質が悪い場合には通信サービス会社に電話してくださいということを暗に伝え、また現状を改善するためには、今使っている通信サービスを見直したほうがいいという啓蒙活動にもつなげている。

「分析したデータを顧客に見えるようにすることで、製品やサービスとは別の関係性を作ることが可能になる。分析結果を顧客に戻すことによって、自社と顧客との関係が再定義されるということ」

【次ページ】「人が違いを生み出す」ための仕組みづくりとは

関連コンテンツ

PR

PR

PR