- 会員限定

- 2014/09/10 掲載

内閣府も推進する男女共同参画、なぜベネッセはダイバーシティ施策に成功したのか

内閣府の2020年目標をすでに達成しているベネッセ

グループ新規事業開発室

鬼沢 裕子氏

内閣府・男女共同参画推進連携会議は2020年までに、社会のあらゆる分野において指導的地位を占める女性の割合を「少なくとも30%程度」にすることを目標に定めているが、同グループはそれをすでに達成。また女性正社員の割合も高く、約2,800名のうち1,600名を占める。

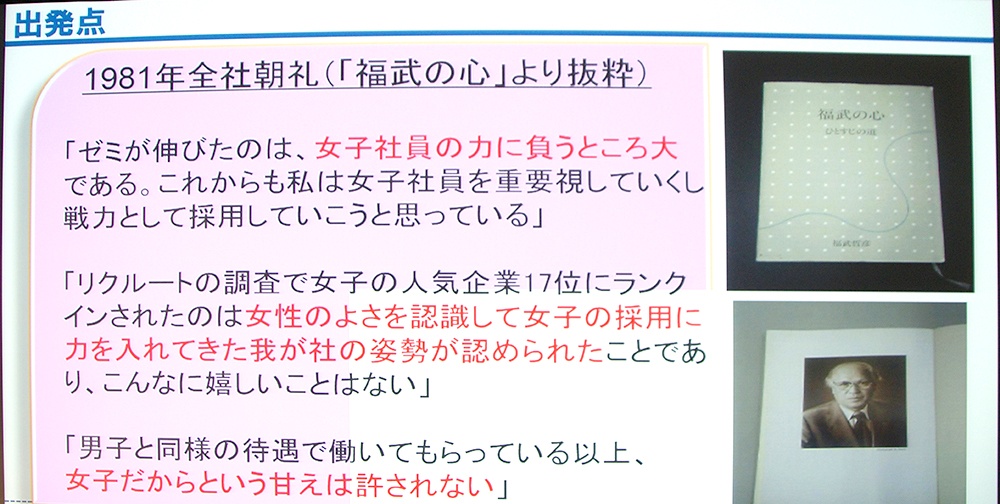

鬼沢氏は講演中、「当社でダイバーシティ施策が進んだのは、創業社長 福武 哲彦氏の経営方針によるところが大きい」と語った。

1970年代後半から80年代にかけては、同グループは通信教育である進研ゼミ事業の立ち上げ時期にあたり、優秀な人材を必要とした。他の大企業が男性社員採用中心であった中、積極的に女性人材を多く採用した結果、通信教育事業が大きく伸びたのだ。

これらに対して福武氏は、社内向け書籍で、「ゼミが伸びたのは女子社員のおかげ」「女子社員採用に力を入れてきた当社の姿勢が認められてうれしい」と言及した。推進した経営方針に結果が出たことで同グループは、力があるなら男子と同じように登用すると、ますます女性社員採用に力を入れていったのである。

トライ&エラーで社員を応援する諸制度を整備

たとえば長期休職制度を導入したのは、男女雇用機会均等法が施行された1986年のことである。しかし、当時これを利用する女性社員は数えるほどで、出産を機に退社するケースが多かった。スピーカーである鬼沢氏は、当時、優秀な先輩が子育てに専念するため会社を去っていくのを惜しいと思っていた。

それは会社としても同じ思いで、1990年、長期休職制度を最長3年に延長した。しかし、その5年後、休職期間をまた1年程度に戻す。最長3年に伸びることで制度利用者は増えたが、逆に復帰率が下がってしまったからである。

長く休みすぎると会社に戻りにくく、戻っても“浦島太郎状態”になり再定着が難しかった。現在は子どもが1歳になる4月14日、あるいは子どもが1歳になる9月14日まで、とされている。1年に設定したのは、年間100名程度がこの制度を利用するようになったが、戦力である社員の不在に耐えられるのは企業としてそれぐらいが限度、と判断したからだ。

日にちが14日と半端な数字なのは、保育所に預けるなど新しい生活に慣れる期間を考慮しているからだという。

また、同社の育児休職制度は男性も利用できる。妻が専業主婦であっても構わない。しかし、制度変革当初は利用が進まなかった。その理由が経済的に無給になるからと判明したため、経済的な支援も施策の一つとして加えるようになった。

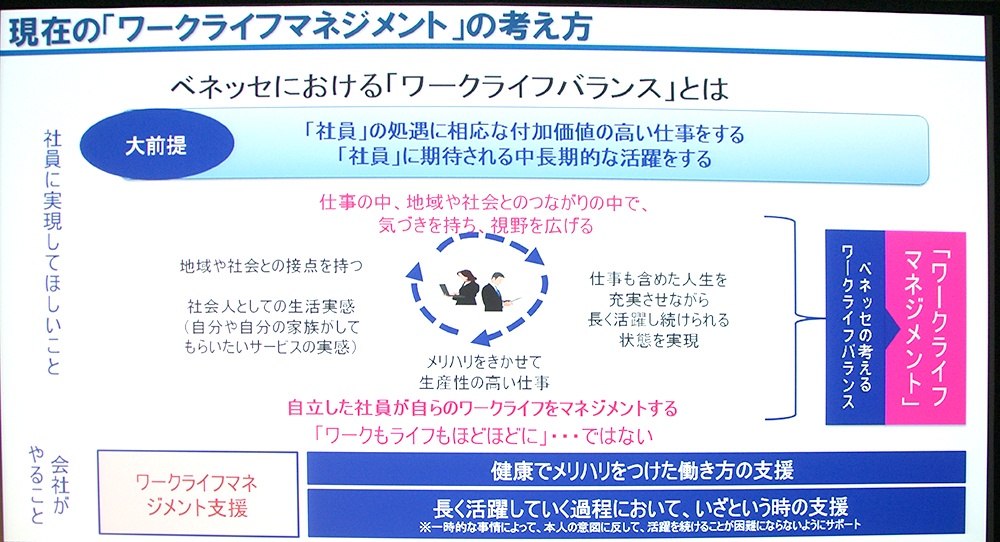

同社では一般にワークライフバランスと呼ばれる取り組みを、ワークライフマネジメントと命名している。それは、これをダイバーシティ施策ではなく、経営戦略の一環としてとらえているため。社員が力を発揮できる環境を用意し、そこで十分に成長してもらうことで事業も発展すると考えるのだ。女性を優遇しようという考えは一切ない、と鬼沢氏は強調する。

そのため社内でも、「ワークライフマネジメントは、仕事も私生活も5割5割、ほどほどでいいということではない」と繰り返し語っているという。これは“期待される活躍をするために、長い人生、自分で考えて働き方をうまくマネジメントしてほしい”というメッセージなのだ。諸制度はそのために会社が用意できる選択の一つ、という位置づけのようだ。

【次ページ】会社はしくみを変える、社員は行動することが大事

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR