- 会員限定

- 2014/07/31 掲載

V-Sido OSとは何か?アスラテック 吉崎 航氏が目指すロボット開発の完全分業体制

激化する開発競争の中で“スタンダード”を勝ち取る

ロボット開発競争激化は必然、完全分業でスピードアップを

2010年、創業30周年を迎えたソフトバンクグループは、社内で30年後のソフトバンクを考えるビジネスモデルコンテストを催した。最終審査に残った20のプレゼンの中で優勝したのが、ロボット事業だった。超少子高齢化時代を迎える日本の未来、ロボットが日常生活の中にいるというのはリアリティのある想像だったのである。

チーフロボットクリエーター

吉崎 航氏

6月11日に行われた同社発表会で吉崎氏は、AmazonがロボットメーカーKiva Systemsを買収したことや、Googleがロボット事業に参入するためSHAFTを買収したこと、Intelが二足歩行ロボットを公開したことを挙げた。

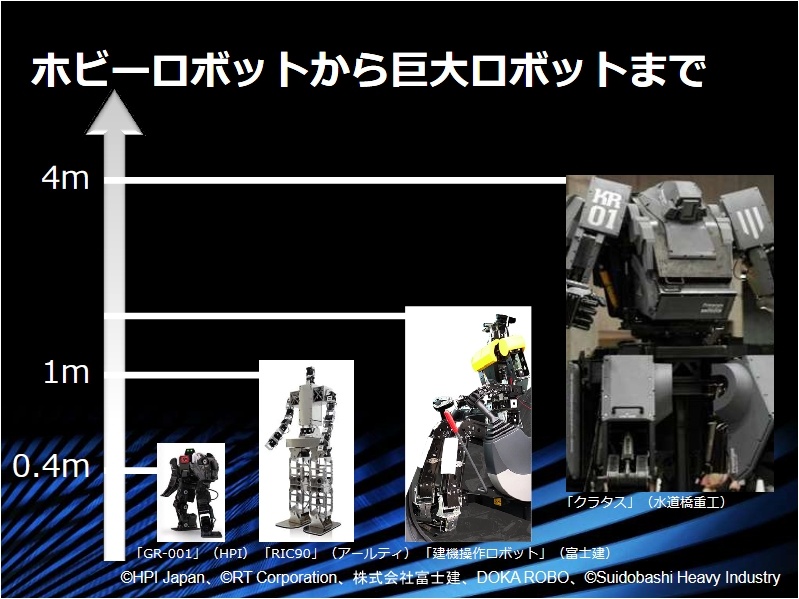

吉崎氏は、経済産業省による天才プログラマー/スーパークリエータに認定され、これまで水道橋重工製 巨大ロボット「クラタス」の製作にも携わるなど、日本のロボット業界を背負ってたつロボットクリエータだ。

吉崎氏はそのカギをロボット開発体制の完全分業化が握っていると考える。

「これまでロボット開発といえば、開発者がハードウェア、ソフトウェア、そしてそのコンテンツまですべてを手がけることを意味していました。しかし今後は、OS、CPU、主記憶装置、筐体、アプリケーションと完全分業が成り立っているコンピュータのように、AIが得意な企業、機械開発が得意な企業、固有の得意技術を持つ企業が連携して、それを持ちより、ロボット開発を加速させることが重要になります」(吉崎氏)

そして、その文脈の中で同社が放つのが、OSの役割を果たすV-Sidoというわけだ。

「V-Sido OS」は、知能と機械をつないで開発を加速化させる

ソフトバンクが6月5日に発表した人工知能を搭載した人型ロボット「Pepper」とともに、同グループのアスラテックが進めていくロボットビジネス。では、あらためて「V-Sido OS」とは何か。これは知能と機械をつなぐものとして働くもので、人間でいえば「小脳」にあたるという。

吉崎氏はV-Sido OSには大きく3つの特徴があるといい、それを「リアルタイム」「安定性」「効率化」と説明した。

「リアルタイム」というのは、V-Sido OSを搭載したロボットが外部からの刺激に対してリアルタイムに反応できることをいう。

人がロボットの手を引くと、ロボットはそれを認識し、その速度に合わせて歩こうとする。同氏はこれを「人の意図が伝わるロボット」という。

具体的には、V-Sido OSがサーバ的に常に外部からの入力を待ち、入力されるや非常に性能の高いシミュレータを使って瞬時に“一緒に歩こうとしている”という意図を汲み、それを機械に伝えるのだ。もちろん間違えることもあるが、0.1秒といった速度で速く計算して答えを出すことで答え合わせができ、そのつど誤差を補正しながら動けるため、結果としてリアルタイムに反応しているように感じられるという。

「安定性」というのは、運動強度の制御や平衡感覚にすぐれていることを意味する。動画ではV-Sido OSを搭載した二足歩行ロボットのコンセプトモデルASRA C1が、子供をやさしく抱きしめたり、強く押しても倒れない様子が映し出された。

最後の「効率化」は、簡単な命令で実用的な動きが可能なことを指している。通常、ロボットに「右手を挙げろ」とだけ命令すると、全身のバランスを失って倒れる場合がある。しかし、V-Sido OSを搭載していれば、バランスを失わないために動かすべき部位も一緒に制御できるため、操作が簡素化されるというわけだ。

またV-Sido OSに“動きのデータベース”を積んでおくことで、そのロボットの役割やキャラクターによりふさわしい動きを担わせることも容易になる。

【次ページ】続々はじまる「V-Sido OS」関連プロジェクト

関連コンテンツ

PR

PR

PR