- 会員限定

- 2025/04/11 掲載

創業60年超えの町工場が「システム総刷新」、大失敗を経て挑んだ「6つの改革」とは

連載:爆売れ工場のつくり方~日鉄工営編~

大失敗した「約1,000万円」の生産管理システム導入

日鉄工営は従業員約40名のものづくり会社で、塗装ロボット事業、薪ストーブ事業などを展開。設計から製造、施工まで自社で完結できる点を強みとしている。紺野氏は自社ついてこう説明する。

代表取締役社長

紺野 亙氏

「主力の塗装ロボット事業は、主に自動車メーカーに納品される塗装ロボットが中心で、1点ものを作ることが多く、いわゆるパッケージされた製品の提供ではなく、お客さまの要件に沿った製品を製造、納品するSI事業者に近いイメージです。また、薪ストーブ事業は、事業多角化の一環で、今から約14年前からはじめ、こちらは直営店舗での小売機能を備えたBtoCのビジネスモデルです」(紺野氏)

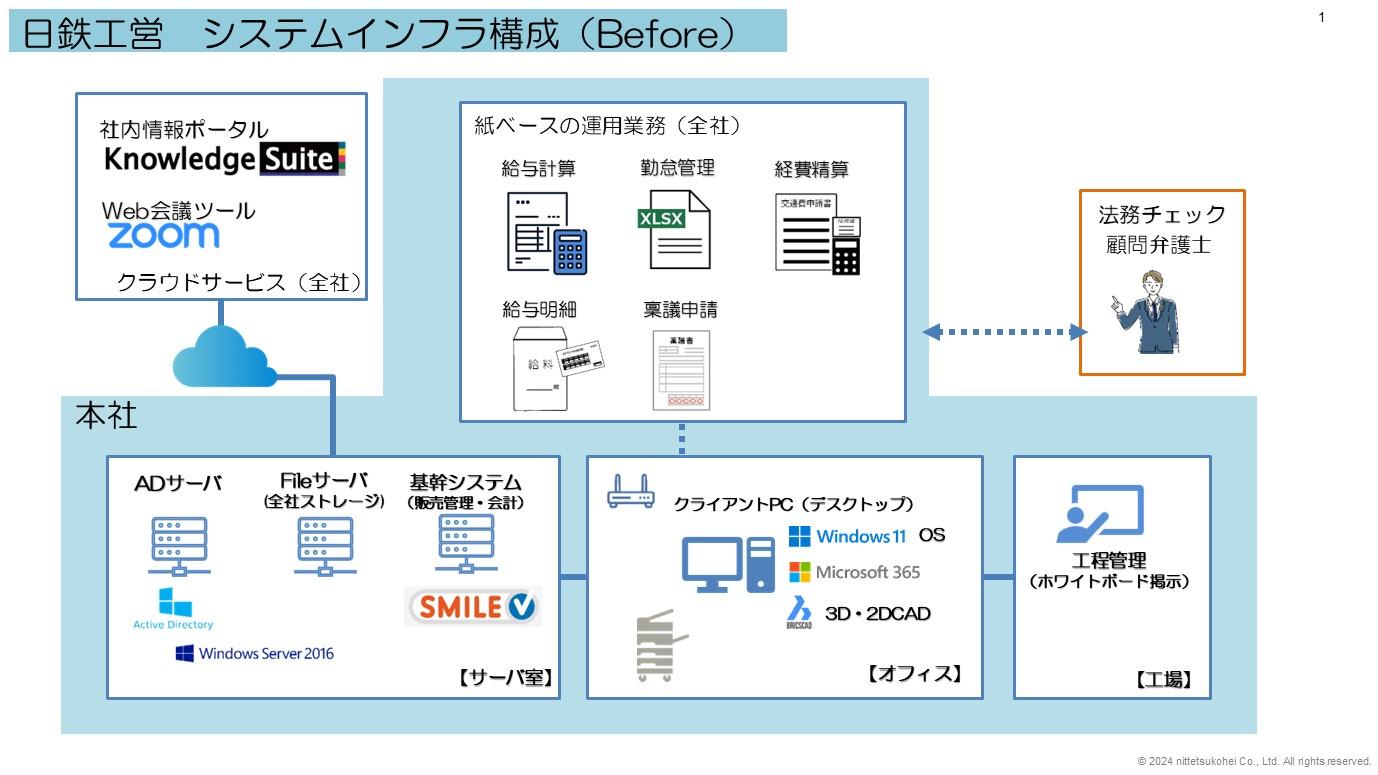

そんな同社に紺野氏は、IT業界で営業や基幹業務システムの導入・制度設計に長く携わった後に入社。その経歴を買われ、ほどなく社内のITシステムを見ることとなったが、そこで衝撃を受ける。

「約1,000万円をかけて導入した生産管理システムがまったく使われておらず、商品を読み取るハンディターミナルは箱に入ったままでした」(紺野氏)

当時の生産管理システム導入の失敗について森氏は、「機能を盛り込みすぎた結果、システムが高性能かつ大規模になり、誰も把握することができないものになってしまいました」と指摘。その上で、「業務設計なしにシステムを導入してしまったせいか、企業規模に合わないシステムを購入してしまい、結果、使われなくなりました」と振り返る。

現場社員が一番偉い……「未熟だった」会社組織

システム導入に失敗しただけでなく、組織面でもいくつかの課題があったという。当時の会社の状況について、紺野氏は次のように語る。「平均年齢は50歳くらいと高齢化が進み、その上、会社組織としてはまだまだ未成熟な部分がありました」(紺野氏)

たとえば、モラハラ・パワハラといった倫理観に理解がなく、強い態度で若手に接してしまうこともあった。さらに現場工事で従業員が工具を忘れた際には、森氏いわく「平気で高額な工具を申請なく買ってしまうこともありました。そのため、経費のムダづかいも常態化していました」という。

企画業務部 部長補佐

森 玲菜氏

背景には、「現場で働く現場社員が一番偉い」という組織風土にある。コロナ禍になる1年前は、取引先である自動車メーカーからの仕事が過去最も多く受注していた時期であったこともあり、「徹夜してでも仕事をする」という労務環境が当たり前だった。つまりは、「働けば何をしても良い」というような認識が浸透していたのだ。

「従業員の長時間労働は当たり前。会社は原価率が高まり、結果として設備投資に回す原資が足りないという状況となっていました」(紺野氏)

しかし先述の通り主要取引先は上場企業や自動車メーカーであるため、「こうした状況を放置し、労務管理をはじめとしたガバナンスを強化しなければ、仕事が減ってしまうという危機感がありました」という。そこでシステム総入れ替えを通して社内改革を推し進めることとし、ひいては職場環境も改革していくこととなった。

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR