- 会員限定

- 2019/06/27 掲載

「あなたの薬はスマホアプリです」、デジタル治療時代の到来

禁煙治療用アプリを開発するキュア・アップ

同社は薬事申請し、2020年3月の承認、保険適用を目指す。治験調整委員長を務めた慶応大学医学部内科学(呼吸器)教室の舘野博喜氏は2018年12月に開催された米国胸部学会会議で、この治験結果を発表した。

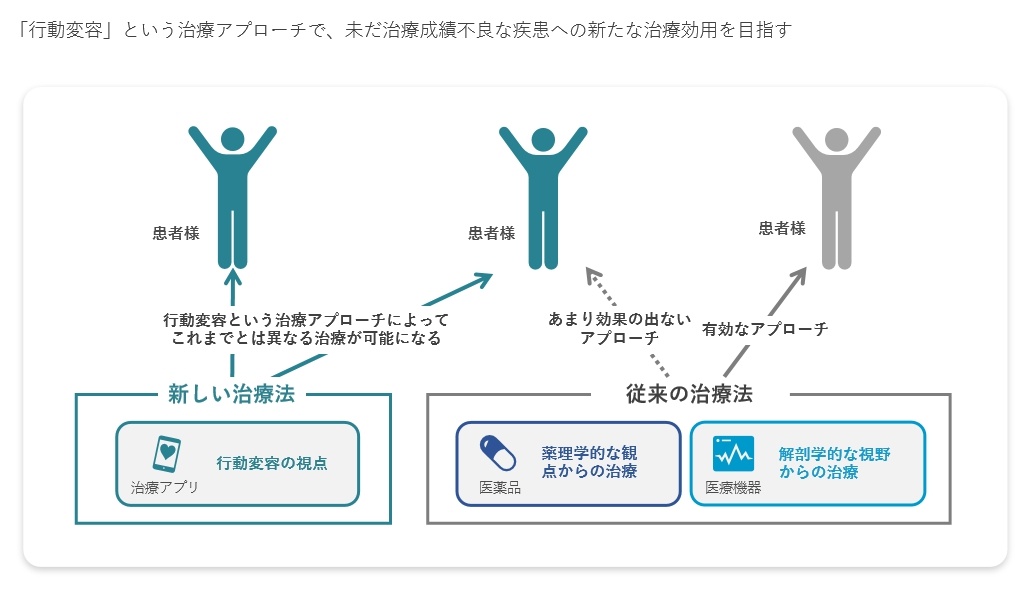

同社の佐竹晃太社長によると、禁煙外来診療は全国の医療機関で行われているが、治療開始1年後に7割以上の患者が再喫煙している。課題は、ニコチン依存症における身体的依存は禁煙補助薬による効果を期待できるが、心理的依存に効かないことだという。

なぜだろうか。それは禁煙外来は3カ月間に5回の診察を受けるが、1回あたりの診察時間は5分、10分程度で、患者は次の診察まで1人で頑張り、1人で戦うことになり、在宅や仕事、通勤など通院以外に誘惑に負けてしまうことがあるためだ。医師が患者の家を訪問したり、電話をかけたりすればいいのだが、それはなかなか難しいという。

そこに、同社が開発した治療用アプリの出番がある。いわば診察と診察の“治療空白”を埋めるために、医師が「こうしたら」という心理的療法をスマホアプリに持たせた。医師の思考回路をアルゴリズム化し、あたかも医師とマンツーマンで専門的な心理療法を受けるようなサービスを実現したわけだ。

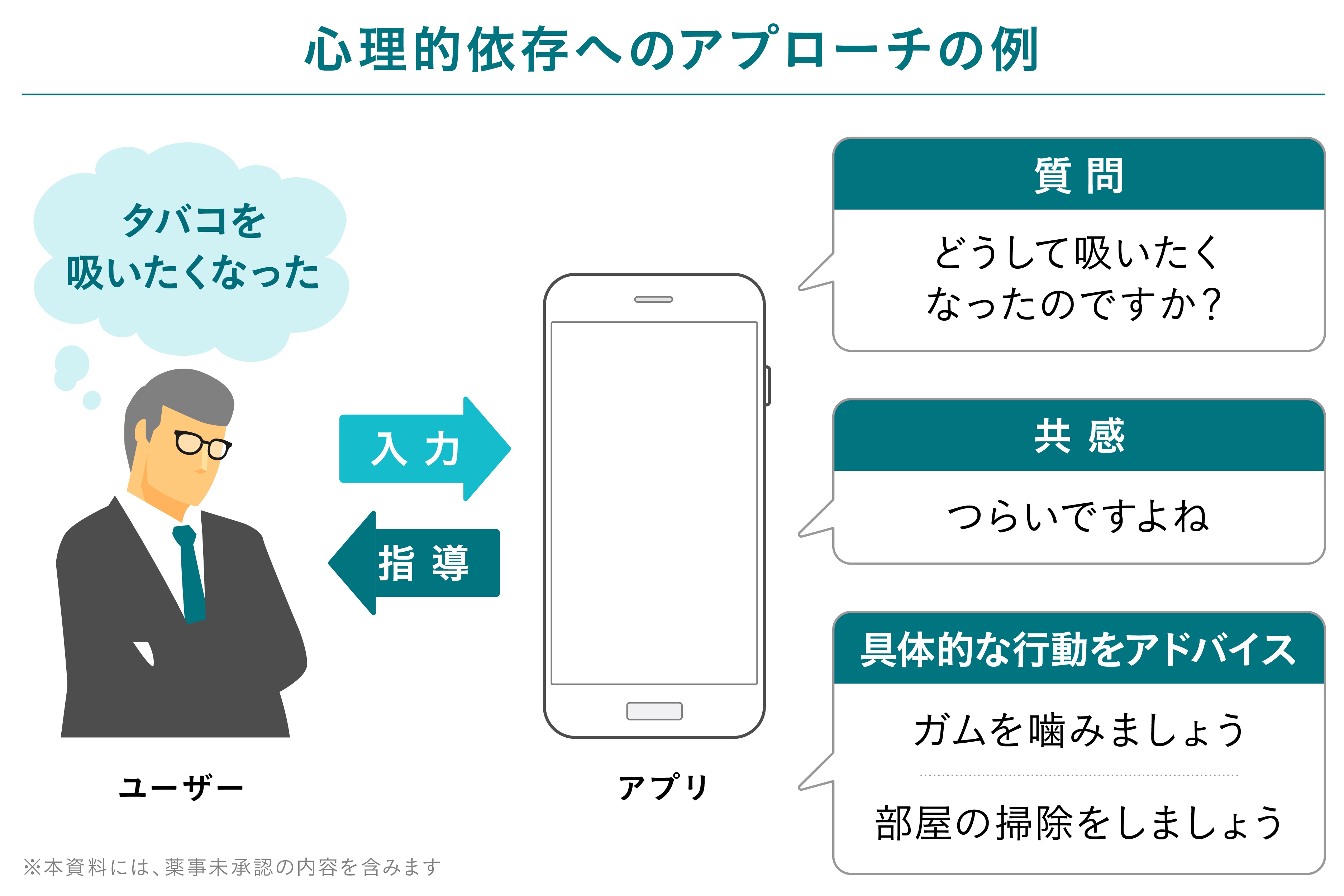

たとえば、その日の気分や呼気CO濃度(IoTデバイスの測定器を使用)などのデータを入力すると、データがスマホからクラウドに送られ、解析し、患者1人ひとりにあった治療ガイダンスを、スマホに自動配信する。患者がアプリの“ナースボタン”を押して、「タバコが吸いたくなった」と入力すると、「どうして吸いたくなったのですか」と質問したり、「つらいですね」と共感したりする。

「ガムを噛みましょう」や「部屋の掃除をしましょう」などと、具体的な行動アドバイスもする。ガイダンスには行動療法や服薬、通院管理、疾患管理などがある。

医薬品、医療機器に次ぐ、第3の治療法としての期待高まる

キュア・アップの社長を務める佐竹氏は、慶応大学医学部を卒業し、日本赤十字社医療センターで呼吸器内科医として2007年から2012年までの5年間、勤務した。「医療以外を学びたい」と思った佐竹氏は、2012年に中国上海のビジネススクールにMBA留学し、ビジネスのイロハを学ぶ。さらに米国に渡り、医療系大学院(ジョンズホプキンス大学)に入り、ITやソフトウエアを臨床に応用すると、どんなことが起きるのか検証する医療インフォマティクスを専攻した。医療インフォマティクスとは、たとえば電子カルテを使ったら、医療事故が減るのか、スマホアプリは生活習慣病にどんな治療効果があるのか、といったことを研究検証する。そんな研究を続ける中で、糖尿病の治療用アプリの論文を読んだ。その内容は、患者の日々の体調に応じた指導によって、重症度の血液データなどが下がるなど、薬と同等か、それ以上の効果があったというもの。佐竹氏は「アプリで治療ができることに驚いた」という。

治療用アプリは、研究のレベルではなく、実用化に入り、薬の処方や点滴、手術に次ぐ治療法として、米国ではすでに保険適用もされている。キュア・アップによると、たとえば世界初のモバイル療法を提供したといわれる米ウェルドックの糖尿病治療用アプリBlueStarは、血糖値の入力データから、患者に適切な指導をするもので、FDA(米国食品医薬品局)が医薬品と同程度の効果があるとして、承認しているという。

ピアセラピューティクス(PearTherapeutics)が開発した薬物依存症向け治療用アプリであるreSETも、FDAが治療効果を有するアプリとして承認したという。

【次ページ】ここまで広がる、治療用アプリの開発

関連コンテンツ

PR

PR

PR