- 会員限定

- 2018/05/23 掲載

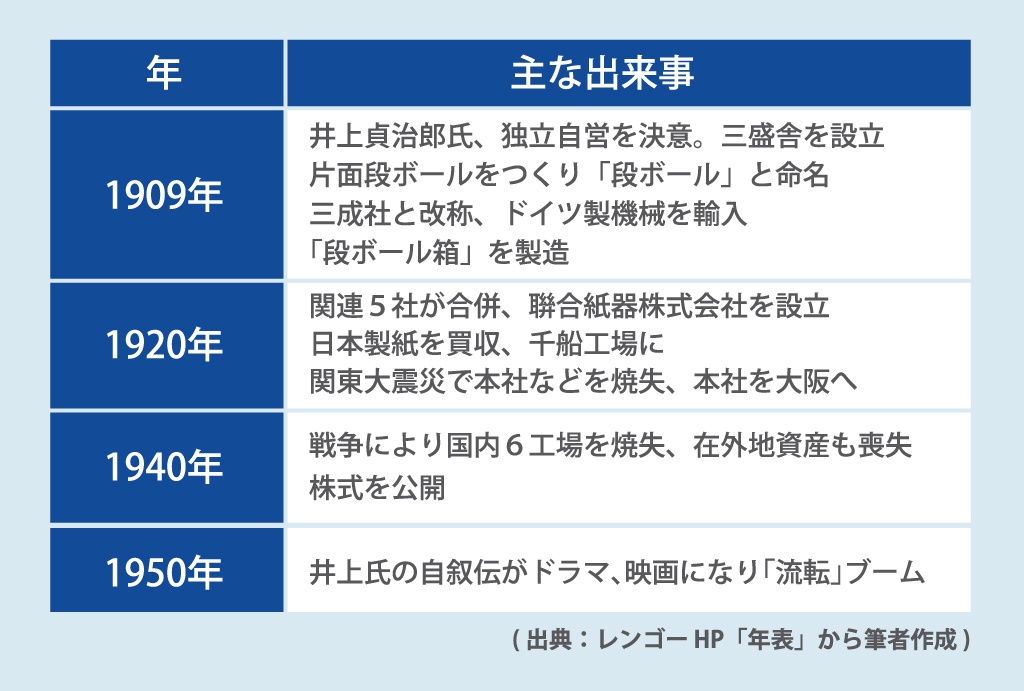

転職30回超えのレンゴー創業者、「段ボール」の名付け親が晩年かみしめた喜びとは

連載:企業立志伝

14年間で30回以上の転職

最初は「ちょっとやけ気分になっていた」井上氏ですが、奉公に出る以上は「よし偉いもんになったるぞ」「えらくなるまでは帰らんぞ」(『私の履歴書』p36)という誓いを胸に奉公先のある神戸へと旅立って行きました。1894年のことです。

最初の奉公先は、兵庫きっての資産家である川西家です。初代は石炭の袋をかついで売り歩き、一代でそれほどの身代を築き上げた苦労人でしたが、井上氏が奉公に入ったころは「片手間に石炭問屋をやっている」程度でした。そのため井上氏の仕事は2人の子どものお守役という商売とは無縁のものでした。しかも独立には20年の辛抱が必要だということ。それを聞いた井上氏は「毎日がいやでたまらなく」なり、新たな働き場所を求めて店を出ることにしました。

洋紙店の住み込み店員に始まり、回漕(かいそう)店(商船を対象とした問屋)、活版屋、中華料理店、銭湯、酒場、パン屋、理髪店、砂糖屋、洋服屋、材木屋、石炭屋などを転々として、段ボール製造に行きつくまでの14年間に実に30回以上の転職を経験しました。

その間、住まいも神戸から横浜、大阪、京都から、さらには「満州へでも行って一旗揚げてやろう」(『私の履歴書』p54)と満州にまで足を延ばしています。大陸に渡った井上氏は昼は炭の行商、夜はうどん屋などをやりながら日々の暮らしを支えた後、金鉱を見つけるために満州奥地へ向かうという冒険もしています。

しかし、どれも失敗に終わり、香港では真珠のダイバーとして売り飛ばされそうになった井上氏。結局は夢破れて日本へ戻るほかありませんでした。1909年、何とか東京まで帰り着いた井上氏の手元に残されたのは十銭玉ひとつでした。

当時を振り返って井上氏はこう話しています。

「朝鮮、満州、中国にわたる流浪の生活は無謀というより無茶苦茶であり、思い返せば我ながらぞっとする。それにこの異郷の生活によって得たものは、ただ歳をとったことだけだった」(「私の履歴書」p69)

心機一転、「なまこ紙」の国産化に挑む

長い流浪の日々を経て、井上氏は「真面目に働いてもうけた金が欲しい」と心の底から思うようになり、東京・上野公園で十銭玉を手に「この十銭から私の再出発が始まるのだ」(『私の履歴書』p70)と心に誓ったといいます。桜の咲き誇る4月12日のことです。井上氏が人生の再出発を決意したこの日はのちにレンゴーの創立記念日になっています。「真面目に働こう」と決心した井上氏は漬物屋を経て中屋という大工道具や紙箱道具を売っている店で働くことになりますが、その店で出会ったのが「小さな綿繰り機械のようなもの」です。それは「樫の木でつくられた円筒形のロールに段々がつけられ、紙にシワを寄せる道具」(「レンゴーHP」より)ですが、この機械こそがのちに井上氏が段ボール機械をつくる際の「ひな型」になったと言われています。

当時、井上氏はわずか二畳の部屋で暮らす身でしたが、その部屋に横になり、天井を見つめながら先々のことを考え続けていました。こうした日々はともすれば暗くなりがちですが、井上氏を支えていたのは「寝れば一畳、起きれば半畳、五合とっても三合飯」という、雑草魂あふれる明るさと、「今にえろなったるぞ」(『私の履歴書』p34)という人一倍の意欲でした。

ある日、井上氏が中国で知り合った知人を訪ねたところ、「何か面白い商売はないか?」と聞かれ、井上氏が前々から気になっていたボール紙にしわを寄せる仕事の話をしたところ、知人は「なかなか面白そうだ」と乗り気になったばかりか、出資者まで紹介してくれました。

段ボールは1856年にイギリスで生まれ、主にアメリカで包装材として発達したものですが、当時の日本では1枚の紙を山型のジグザクに縮ませただけのものしかつくられていませんでした。今で言う「段ボール」に近いものはドイツからの輸入品であり、通称「なまこ紙」と呼ばれていました。

人に使われるのではなく、「自分でこしらえ、自分で売る」ことを志向していた井上氏は「なまこ紙」の国産化を目指すことにしたのです。

【次ページ】「私は今幸せだ。なぜなら」晩年に語る

関連コンテンツ

PR

PR

PR