- 会員限定

- 2018/03/22 掲載

挫折から生まれたソーセージ、伊藤ハム創業者が日本の食生活を変えるまで

連載:企業立志伝

1956年広島県生まれ。経済・経営ジャーナリスト。慶應義塾大学卒。業界紙記者を経てフリージャーナリストとして独立。トヨタからアップル、グーグルまで、業界を問わず幅広い取材経験を持ち、企業風土や働き方、人材育成から投資まで、鋭い論旨を展開することで定評がある。主な著書に『世界最高峰CEO 43人の問題解決術』(KADOKAWA)『難局に打ち勝った100人に学ぶ 乗り越えた人の言葉』(KADOKAWA)『ウォーレン・バフェット 巨富を生み出す7つの法則』(朝日新聞出版)『「ものづくりの現場」の名語録』(PHP文庫)『大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ』(ビジネス+IT BOOKS)などがある。

創業者の人生とともに世界中のトップ企業の源流を探る『企業立志伝』をビジネス+ITにて連載中。

丁稚奉公で身に付けた技術と商売のコツ、そして執念

そんな「貧乏とはいえ、わりと気楽な方」(『私の履歴書』p83)だった伊藤氏の生活が一変したのは1923年、父親が行商先の旅館で病に倒れてからです。当時、伊藤氏は高等小学校に通っていましたが、唯一の働き手だった父親が倒れたことで一家の生活は日に日に苦しくなりました。また、母親も知らなかった借金も出てきたため、母親は行商に出て、伊藤氏は売りかけの集金に三重県や滋賀県のお得意様を歩く生活を余儀なくされています。

やがて父親が病死したことで「にっちもさっちも首が回らなくなった」(『私の履歴書』p85)一家は母親の弟を頼って大阪に移り住みますが、伊藤氏はすぐに海産物問屋の丁稚奉公に出ることになりました。しかし、眠る間もないほどの厳しい生活から肋膜炎にかかり、数ヶ月の静養を経て、同じく海産物や乾物を扱う別の卸問屋に再び丁稚奉公に入っています。

伊藤氏によると、ここでの熱心な修行によって身に付けた技術に加えて商売のコツと執念を学んだことが後の起業に大いに役に立ったといいます。店では早々に小番頭に昇格するなど、伊藤氏の丁稚生活は順調でしたが、一方で「いつか商売して一旗あげてやろう」(『私の履歴書』p87)という思いもふつふつと湧き上がってきたとのこと。

独立するなら慣れ親しんだ食品関係しかないと考えていた伊藤氏は、休みの日などには大阪で一番食料品が売れていた梅田の阪急デパートに足しげく通っては、一つひとつの食品の売れ行きや原料、製法、流通経路などを丹念に調べ観察しました。結果、ほとんどの食品は資本を持たない新参者が参入するのは難しいものの、唯一可能なのが当時まだ大衆には縁遠い存在だったハム・ソーセージだと気づきました。

「こんなうまいものが売れないはずはない」し、家内工業ばかりの業界なら「本気で取り組めばものになるかもしれない」(『私の履歴書』p88)というのが伊藤氏の直感でした。

2度の挫折を経て基礎知識の大切さを知る

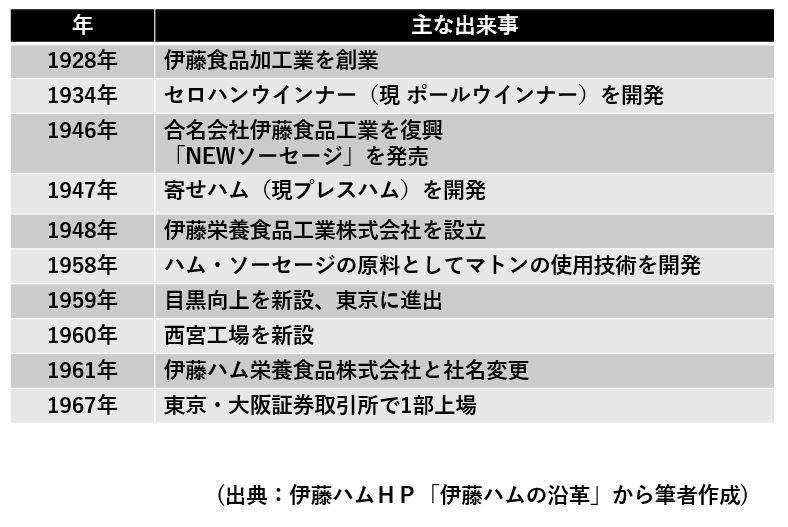

アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスは創業時、インターネットでものを売るなら何がベストかを知るために数十もの商品について徹底的に調べ上げ、「本を売る」ことを決めたといいます。しかし、そのはるか前に伊藤氏はさまざまな食品について調べ比較検討することでハム・ソーセージの将来性を見抜くことに成功していたのです。20歳の伊藤氏は1928年、大阪市北区に伊藤食品加工業を創業しますが、この時点では念願のハム・ソーセージをつくるところまでは踏み切れず、卸問屋の丁稚時代に身に付けた海苔の佃煮づくりから商売を始めています。

当時、朝食には海苔の佃煮を食べる人が多かったこともあり、わずか1年で店員など30名近くを雇うほどの成功をおさめます。ですが、創業の翌年にアメリカで起きた大恐慌に端を発した不況に巻き込まれてあえなく倒産。伊藤氏は「完全な無一文」になってしまいました。

「誰もいない所に逃げ出そう」と思い、大阪から東京に出た伊藤氏はさまざまな仕事、さまざまな経験をしながらも何とか200円のお金を貯めて、再起を期すために神戸市葺合区に小さな工場をつくり、魚肉ソーセージの製造に乗り出すことになりました。

“一般的なソーセージの半値”という低価格を売りに「安くておいしいソーセージ」としてデパートへの納入に成功しますが、ソーセージを詰めるケーシング(ソーセージの表皮部分)の問題から返品が相次ぎ、伊藤氏は再び工場閉鎖へと追い込まれました。

2度目の挫折です。もしここでハム・ソーセージづくりを諦めていたら伊藤ハムの成功はありませんでしたが、己の技術の未熟さを思い知った伊藤氏は、缶詰工場の技術顧問として働きながら県の衛生試験所や図書館にせっせと足を運び、基本的な知識を身に付けていきました。

そこで学んだのは温度管理の大切さや、原料の肉を水洗いした後塩漬けにして熟成することで本格的なハムやソーセージをつくることができるという、知識に裏付けられた自信でした。ただ、問題は肝心の資金がないこと。

資金がないなら、少ない資金でもつくることができて、ほかの誰もつくっていない独自の商品をつくればいい、というのが伊藤氏の考えでした。そこから生まれたのが後のポールウインナーにつながる「セロハンウインナー」のアイデアでした。

【次ページ】世界初のセロハンウインナー誕生

新製品開発のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR