- 会員限定

- 2020/03/12 掲載

ソーシャルECの「ピンドゥオドゥオ」はどんな企業? アリババをも脅かす激安商法の仕組み

連載:中国イノベーション事情

地方&農村をターゲットにユーザーを開拓

まずは、拼多多(ピンドゥオドゥオ)の快進撃を紹介しよう。2018年度における同社の月間アクティブユーザー数(MAU)は、年平均で4.19億人に上る。これは、アリババの6.36億人に次ぐ第2位の数字だ(3位は京東の3.05億人)。拼多多は、2018年7月に、上海とナスダック市場に上場をしている。

ただし、2018年度における流通取引総額は、アリババの4.82兆元(約75.7兆円)、京東の1.67兆元(約26.3兆円)に大きく水を開けられた。拼多多の同金額は、4721億元(約7.4兆円)で、アリババの10分の1程度に留まっている。

その理由はなぜか。端的に言えば、拼多多は客単価が小さいからだ。平均年購入額は、アリババ7579元(約11.9万円)、京東5493元(約8.6万円)に対して、拼多多は1127元(約1.8万円)しかない。

拼多多の特徴は、びっくりするほど価格が安いことだ。たとえば、最も売れている商品ジャンルは日用品で、中でも売れているのがトイレットペーパーだ。50ロール(半年分)が6.8元(約107円)で販売されている。1ロールではない、50ロールで6.8元なのだ。

もちろん、品質面は“それなり”である。サービス開始当初は、劣悪品や偽ブランド品の出品も横行した。都市部の消費者からは「低所得者向けのEC」と蔑まれたこともあった。

しかし、拼多多の安売り戦略は正しかった。

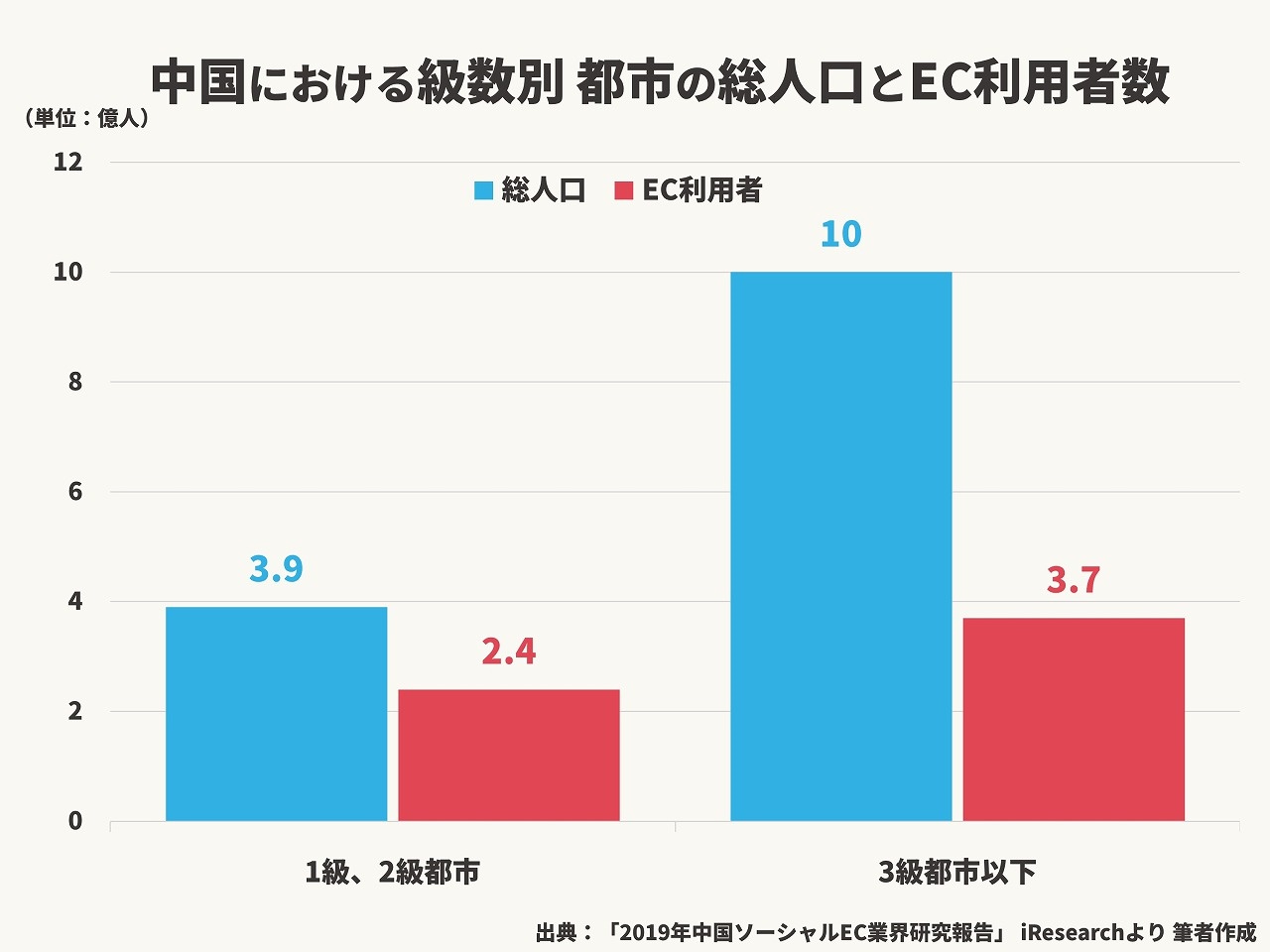

アリババにしろ、京東にしろ、数年前からECは伸び悩み、頭打ちが指摘されている。都市部では、EC市場が飽和をしてきたからだ。この限界を突破するために、各ECは「新小売」と「下沈市場」の2方向で脱出口を探っている。

新小売とはアリババの盒馬鮮生(フーマ・フレッシュ)に代表されるもので、ECが生鮮食料品スーパーという新市場への進出を果たしている。一方、下沈市場は、地方都市や農村の住民や、低所得者の市場を指す。同市場を積極的にカバーする(=市場を下に沈める)ことで、ECの売上を拡大しようとするものだ。

しかし、同市場を狙った戦略は成功しているとは言い難い。下沈市場は購買力が弱く、人口密度も低いため配送効率がよくない。売上を大きく伸ばすことは難しく、利益率は低下する。

拼多多はその驚異の安さで、最初からこの下沈市場を取りにいっているのだ。現在でも都市住人は「拼多多は使わない」と言っている(しかし、隠れ拼多多ユーザーはかなり存在する)が、地方都市や農村では拼多多は圧倒的に支持をされている。

激安のカラクリは「共同購入」

では、なぜ拼多多は“爆安”を実現できるのか。理由の1つが「共同購入型EC」のビジネスモデルだ。1つの商品について、たとえば「24時間以内に購入者が50人集まったら成立」という方式で販売が行われる。必要人数が集まらなかった時は不成立となり、購入できない。一般の消費者(購入希望者)は、すでに共同購入者を募っているグループに参加をする「参団」という方法で購入する。

自分で共同購入者を集められる人は、「開団」という方法で購入グループを立ち上げる。一定数以上の購入者が集められれば、その人数に応じて開団した人の割引率は上がり、最終的には9割引や10割引(無料)になることもある。影響力がある人は「開団」の方式を使い、SNS「WeChat」を使って、共同購入者を募ることになるのだ。

このような共同購入ECは、2000年代に日本でも流行したことがある。しかし、日本では、ユーザーに浸透することはなかった。なぜ拼多多は、共同購入ECを成功させられたのだろうか。

その理由の1つは、中国にはソーシャル共同購入を受け入れる下地があったことだ。スマートフォンが普及する以前、中国の店舗では当たり前のように不良品、粗悪品が売られていた。そのため、買い物は常に真剣勝負だった。購入者は粗悪品をつかまされないように、しっかりと品物を吟味する必要があったのだ。

そこで、発達したのが「リファラル購入」とでも呼ぶべき習慣だ。知り合いに「中国茶を買うのだったらどこがいい?」とたずね、「この店は信頼できる」と紹介してもらい、店主と人間関係をつけてから、購入する。中国の都市では、小さな個人商店が多数ある。どの店も来店客は少なく見えるが、このようなリファラル客を確保することで商売を継続している。

これが、スマホ時代にはSNS「WeChat」を活用した微商(マイクロビジネス)となる。ご存知、WeChatは月間アクティブユーザー10億人を超える中国のメッセンジャーアプリである。

消費者は、知り合いから信頼できる個人商店のWeChatアカウントを紹介してもらい、WeChatを通じて注文。商品は宅配便で送ってもらい、支払いはWeChatペイで実施する。

この感覚が、拼多多の共同購入に活きている。開団した人は、そのことをWeChatで拡散をする。開団した人を信頼しているフォロワー消費者が、そのまとめ買いグループに参加する。粗悪品を開団する人は、信頼を失い共同購入者が集まらなくなる。それによって粗悪品は自然淘汰されていくという仕組みだ。

【次ページ】ソーシャルECが地方企業を救う理由

関連コンテンツ

PR

PR

PR