- 会員限定

- 2025/02/07 掲載

DeepSeek「後」の世界で起きること、はびこる「米国vs中国」論争が見当違いすぎるワケ

DeepSeekショック…本当に打撃を受けたのは誰か?

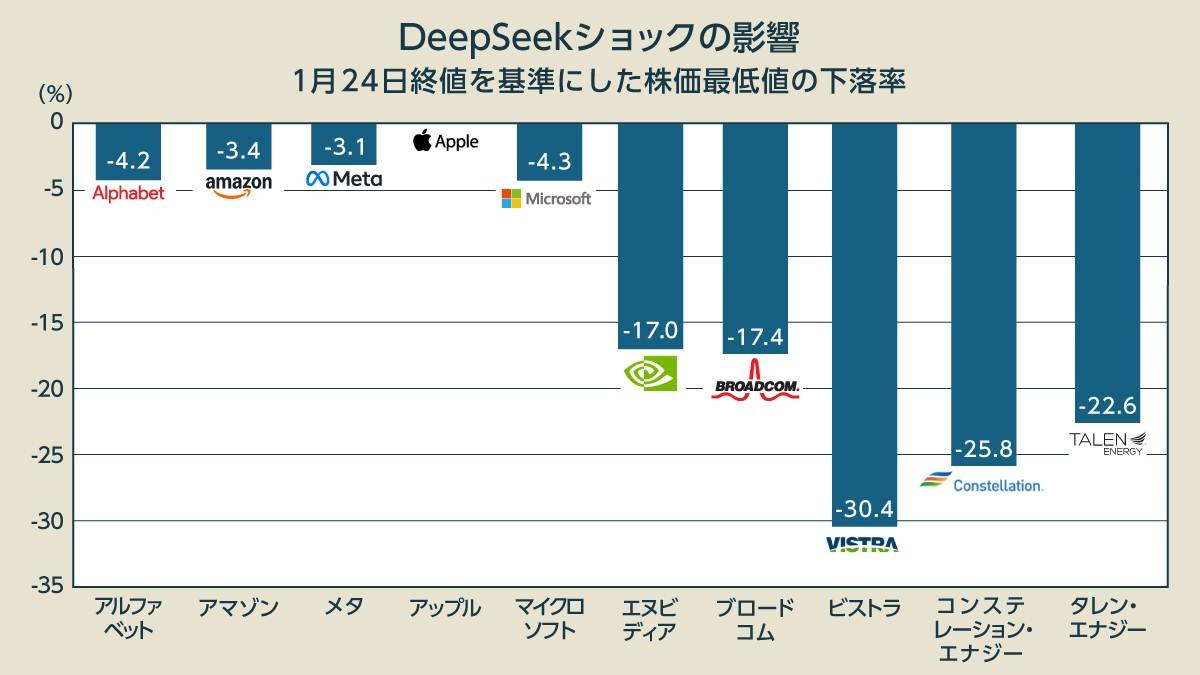

DeepSeekショックに世界が揺れている。中国の「深度探索」(DeepSeek)が1月20日に公開したDeepSeek-R1が、OpenAIのGPT-o1に匹敵する性能でありながら、そのトレーニングコストが1/10以下であることが判明すると、週明けの米国関連企業の株価が急落したからだ。「米国AIの優位性が揺らぐ」と言う人もいるが、米国のビッグテック「GAFAM」の株価はさほど落ちていない(OpenAIは未上場)。DeepSeekショックが起こる前の1月24日の終値を基準にして、その後の最安値の下落率を調べてみると、GAFAM各社の下落率は3%から4%にすぎず、アップルは下落すらしていない。さらにその後、各社ともDeepSeekショック前の株価を上回っている。

一方、ショックを受けたのは、AI開発に欠かせない並列計算を行うGPUを製造しているエヌビディアとデータセンターなどにネットワーク機器を提供しているブロードコムだ。下落率は17%にもなる。さらに打撃を受けたのが、電力ベンチャーだった。主要電力ベンチャーの株価は20%から30%も暴落をしており、各社とも1月24日の終値に戻しきれていない。

つまり、投資家たちは「米国AIの優位性が揺らぐ」のではなく「GPUやデータセンター、電力のようなAI基盤の需要が弱まる」と見ている。

「米国AI vs 中国AI」がミスリードなワケ

AI開発の世界では「スケール法則」がある。それは規模を大きくすることで大きなブレイクスルーが起きたという成功体験によるものだ。2006年に提唱されたディープラーニングも、「AIの父」と称されるジェフリー・ヒントン氏の「ニューラルネットワークを多層化してみたらどうなるのか」という発想から生まれた。OpenAIのChatGPTも「TransformerベースのAIモデルのパラメーター数を増やしてみたらどうなるのか」という発想で生まれた。つまり、莫大な資金を投入し、大規模なAI基盤を整えることで大きなブレイクスルーが起きる。

その頂点とも言えるのが、ドナルド・トランプ米大統領が発表したスターゲート計画だ。4年間で5,000億ドルを投資してAI基盤を整備するという計画で、皮肉にもその発表と前後して、DeepSeek-R1が公開された。今起きているのは、「米国AI vs 中国AI」ではなく「大規模投資AI vs 適正規模投資AI」なのだ。

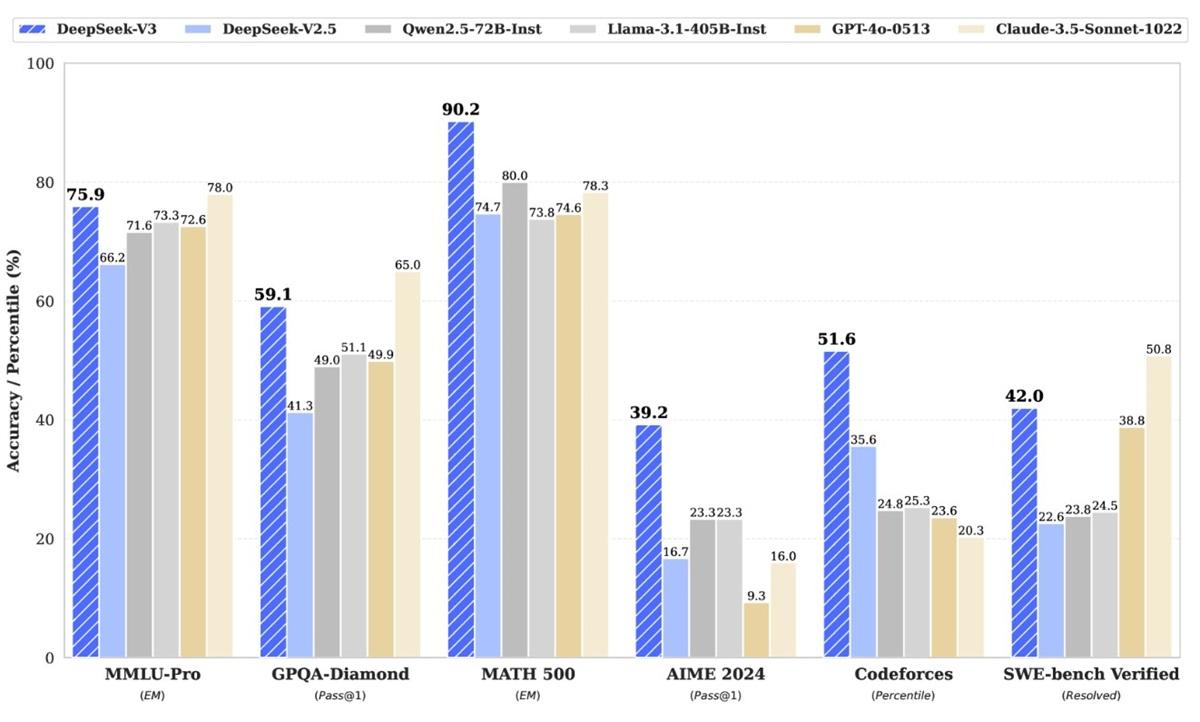

DeepSeekが2024年12月に公開した技術報告書「DeepSeek-V3 Technical Report」によると、DeepSeek-V3は、わずか2048枚のエヌビディアの「H800」でトレーニングされ、そのコストは1時間2ドルで計算すると557.6万ドル(約8.7億円)になる。OpenAIのGPT-4oのトレーニングコストは明らかにされていないが、1億ドル前後だと推定されている。

つまり、DeepSeekは1/10以下のコストで開発されたことになる。それでいて、性能はGPT-4oと遜色がない。

さらに重要なのは、DeepSeekはオープンソース(ソースコードが公開され、誰でも自由に使用、改変ができる)であり、同じくオープンソース戦略を取るメタのLlama(ラマ)、アリババの通義(Qwen)と比較すると、確実に性能が上回っている。この「オープンソースAIの中で最強」も大きな意味を持っている。

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR