- 会員限定

- 2017/09/14 掲載

「農薬散布」「精密農業」「害獣対策」のドローン活用の今とこれから

ドローン活用の代表例は「農薬散布」

その一つの切り口がドローンの活用で、目的は「農薬散布」「精密農業」「害獣対策」に分けられます。

まず「農薬散布」は、文字通りドローンに農薬を積載し、農地に農薬を散布することです。

これまで、産業用無人ヘリを活用した水稲農地での農薬散布が行われており、その面積は、日本における水田面積約150万ヘクタールのうち、約50万ヘクタールといわれています。

しかし、無人ヘリの価格は1000万円を超え、1人で持ち運びができないなど、無人ヘリの浸透を阻む課題がありました。そこで、農水省は2016年4月、ドローンでの農薬散布のガイドライン「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」を定め、ドローンでの農薬散布の普及を進めようとしています。

ドローンを活用すれば、1人でも手軽に作業が行えるため、労働負担が軽減され、農薬の吸い込みによる健康被害の軽減も期待されます。さらに、機体コストの低減および操作のしやすさなどもメリットとして挙げられます。

機体に搭載できる農薬量は現状では5~10リットルとなっており、1回で散布可能な面積は、だいたい「田んぼ1~3枚(50a~1.5haほど)」といわれます。主な機体メーカーには、ヤマハ発動機、クボタ、エンルート、TEAD(テッド)、自律制御システム研究所、DJIなどがあります。

たとえば、DJI製「AGRAS MG-1」は、地形を把握して作物との距離を一定に保つことができるオクトコプター(8個のモーターでプロペラを回転させるドローン)です。

課題は「農薬飛散」や「農薬の濃度」など

現状、ドローンの自動航行は認められていません。産業用無人ヘリに比べ、ドローンは下に吹き付ける力(ダウンウォッシュ)が弱いため、所定の農地以外の場所へ農薬が飛散してしまう可能性があるからです。また、散布する農薬の濃度にも課題があり、薄く散布すると農薬の効果は弱くなり、濃く散布してしまうと濃度規定を超えてしまう危険性があります。しかし、これまで農薬散布の自動化が進まなかった約100万ヘクタールへの導入が期待されており、機体の技術開発により水田以外の野菜や果樹の栽培現場への応用も考えられます。

また、現在では水溶液の散布のみとなっていますが、粒状の散布が可能となれば、農薬だけでなく、肥料や種の散布にも活用シーンが広がる可能性があります。

「精密農業」にもドローン活用のメリットが

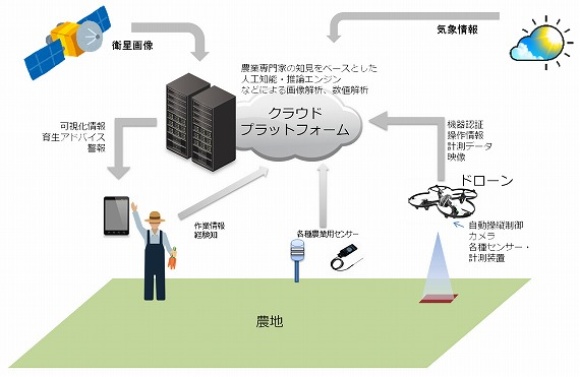

ドローン活用の第2の目的は「精密農業」です。精密農業では、ドローンに搭載したカメラなどから得たデータを、農作物を育てる参考にしたり、農地管理を行ったりします。海外では1980年代より人工衛星などによるリモートセンシングよる精密農業が行われてきました。

リモートセンシングとは、対象を遠隔から計測する手段で、これまでは人工衛星や航空機からの広域観測が中心でした。農業分野では、空間解像度が高く、高頻度あるいは連続観測ができる近距離からのリモートセンシングがより有効とされ、ドローンへの期待が高まっています。

日本においては農地面積が海外ほど広くないため、費用対効果の面から積極的に取り組まれていませんでした。しかし、ドローンの登場により、コスト面で精密農業の可能性が出てきており、日本の環境や農作物に即した実証実験が行われてきています。

リモートセンシングの特徴は、目で見える可視光だけでなく、目では見えない電磁波を波長別に分光し、計測が可能な点です。これにより、植生・土壌・水の放射特性を利用し、農地情報を分析することができます。

具体的には、赤・緑・青といった可視光だけでなく、近赤外線といった光波が取得可能な「マルチスペクトルカメラ」を搭載したドローンを、対象の農地上空(30m~120m)に自動航行で飛行させ、取得した画像データを合成、指数化、分析して営農情報として提供します。

ドローン活用のメリットは、人工衛星などに比べ、各農家単位でのコストが安く、また、必要なときに情報が取得できるといった点です。また、精密な営農情報を活用することで、就農人口減少対策としての効率化や、経験が浅い就農者へのノウハウ伝達、生育状況や病害虫の発生状況などのデータを活用した栽培の最適化などが挙げられます。

主なプレイヤーは、マルチスペクトルカメラのメーカーとしてMicasense(マイカセンス)やSentera(センテラ)、コニカミノルタなど。また、サービス提供事業者としてはオプティム、ベジタリア、ヤンマー、ドローン・ジャパンなどが挙げられます。

ドローンを活用した精密農業の課題は、日本では、データを活用した精密農業が広まっていないことと、サービスコストに対する費用対効果をどこまで出せるかということです。また、水稲に関してのデータが少なく、過去データや他地域との比較などのビックデータ活用までに時間がかかる点も挙げられます。

【次ページ】農業の産業化には「川下産業とのデータ連携」が必要

関連コンテンツ

PR

PR

PR