- 会員限定

- 2016/06/29 掲載

ネットで「炎上に加担」しているのは「部長」だった

「ネット世論」はたった1.1%で構成

炎上とは何か?いかなる影響があるのか

その発生の背景にあるのがネットの普及による「1億総発信時代」。インターネット利用人口は年々増加し、20代以下のソーシャル利用割合も50%超に達した。それに伴って、炎上事件が増加しており、現在は平均して1日1回以上は発生しているという。

炎上にはネガティブなイメージがつきまとうが、「良い影響もある」と山口氏は指摘する。たとえば企業の不正行為に対して、消費者の声が通りやすくなり、「弱者の立場の声が通りやすくなった」。

では、どのような企業が炎上被害にあいやすいのか、またどのような影響があるのか。企業の場合、大企業・赤字企業が狙われやすく、炎上すれば株価の下落、企業イメージの低下を招くことがあるという。ただし、「ネットだけでは株価は下がらず、マスメディア(新聞)が取り上げると下げることが実証研究で明らかになっている」。

「炎上」による社会的な影響については、大きく2つあると山口氏は指摘する。従来、表現の自由は政府による規制の議論の中心だった。一方、炎上は「大衆による表現の萎縮」という「新しい現象」を伴った。さらに、その大衆による規制は「過剰なものになりつつある」。

「ネット世論」を書き込むのはたったの1.1%

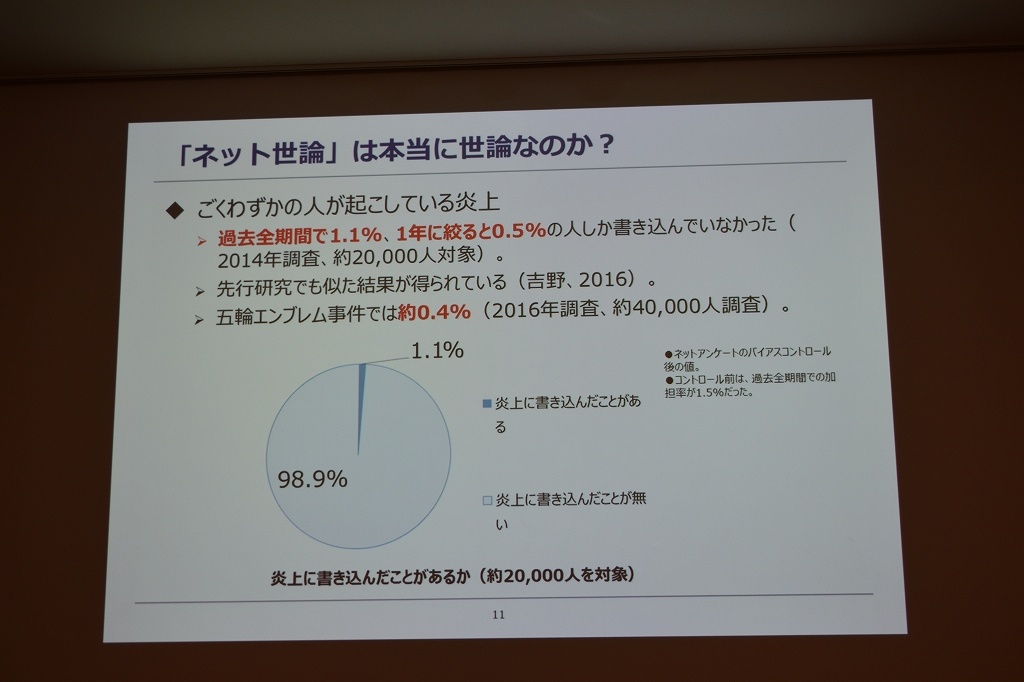

こうした炎上にもつながる「ネット世論」は本当に世論といえるのだろうか。山口氏らの調査によれば、炎上に書き込んだことがある人は過去の全期間で1.1%に過ぎず、1年に絞るとたった0.5%の人しか書き込んでいない実態が明らかになった。たとえば、最終的に変更することになった「五輪エンブレム事件」では、約0.4%の人しか書き込んでいなかったという(2016年調査、約4万人調査)。

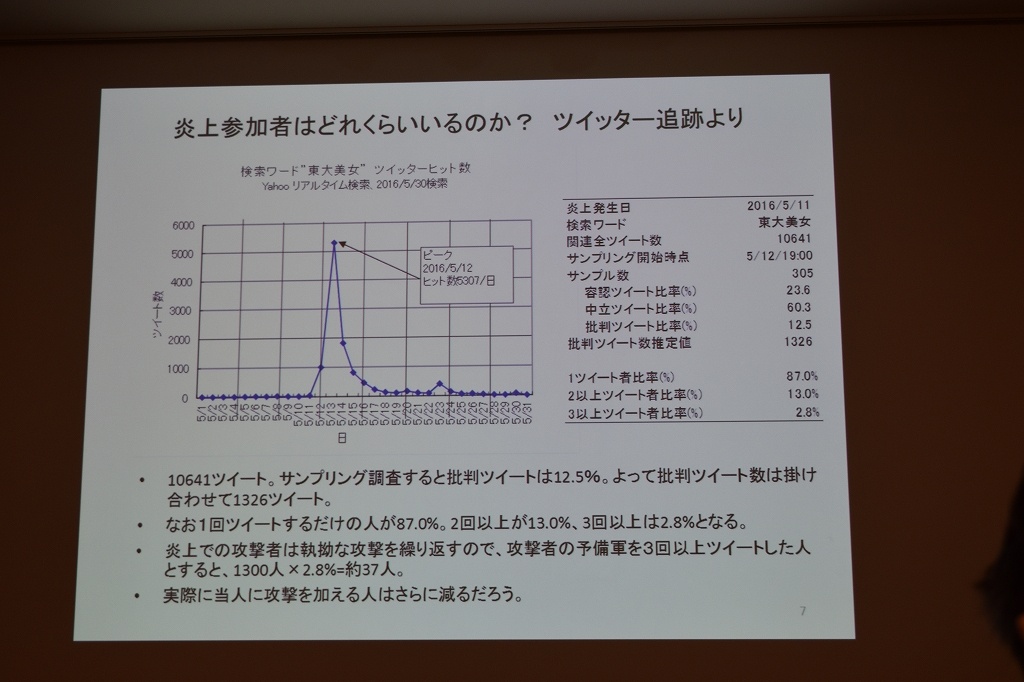

また、同じ人が何度も書き込んでいる現実も浮き彫りになった。慶應義塾大学経済学部 准教授、国際大学GLOCOM主幹研究員の田中辰雄氏によれば、5月に発生した「東大美女が隣に座ってフライト」で炎上した事件において、ツイッターを分析したところ、「東大美女」というキーワードでヒットしたツイッターのツイート数は10641ツイート。そのうち、容認ツイートの割合は23.6%、中立ツイートの数が60.3%、批判ツイートの数はわずか12.5%で、1326ツイートだった。さらにこのうち、1回ツイートするだけの人は87%、2回以上が13%、3回以上は2.8%となった。

「一言書いて終わりなら、民主主義の自由な言論で、問題にするに当たらない。一方、炎上での“攻撃者”は執拗な攻撃を繰り返すので、“攻撃者予備軍”を3回以上ツイートした人とすると1300人×2.8%の約37人。実際に当人に攻撃を加える人はさらに減るだろう」という。

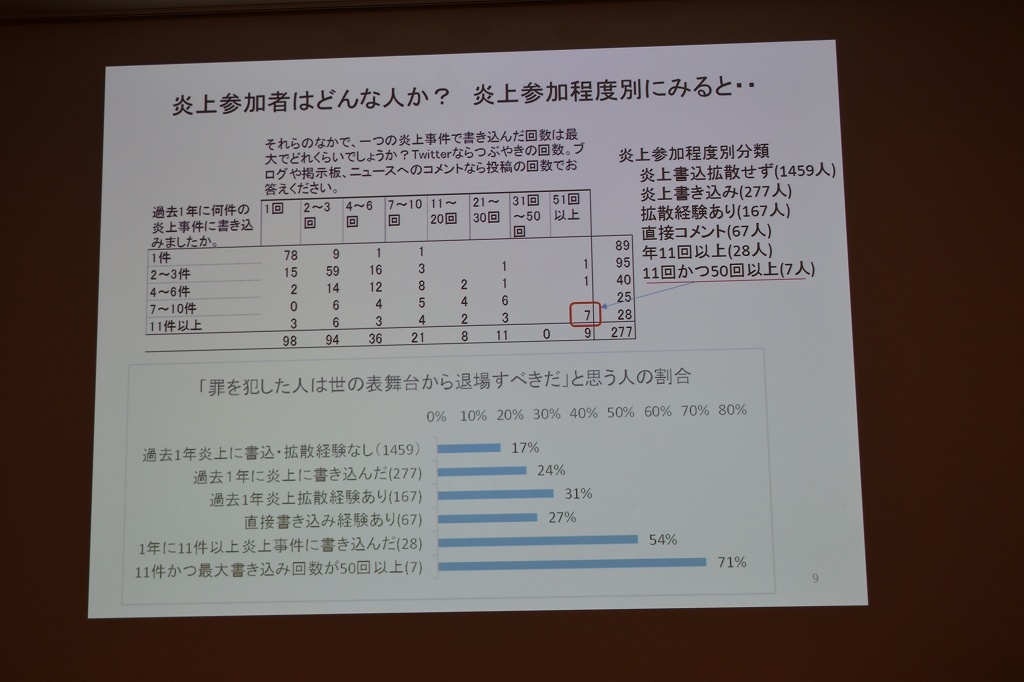

さらに2万人に対する調査では、炎上への書き込み件数軸と1つの事件への書き込み回数軸とで分けたところ、11件以上かつ50回以上の人はわずか7人だった。

「2万人に調査してようやく見えてきた7人。スーパー7だ」(田中氏)

この「スーパー7」はやや偏った考え方を持っている人が少なからずいると田中氏は指摘する。

ネットリンチは課題として解決するべき

なぜ少数の極端な意見が拡散してしまうのか。山口氏によれば、それは電話調査や訪問調査による従来型の世論は「受動的」なのに対して、ネット世論は「能動的」であるからだという。「確固たる信念を持った人ほど、強い思いを持って多く発信するため、ネット世論は偏っている可能性がある」

しかし、もちろんスーパー7だけがネット世論を形成しているわけではない。山口氏は「声なき声を代表している可能性がある」と指摘する。山口氏が教壇に立つ受講生約30人に、「五輪エンブレムの問題でネットでの意見をもとに変更が加えられたことに関してどう思うか?」をたずねた結果、81%が変更に賛成すると表明。サイレントマジョリティの代表者としての役割を担っているとの認識を示した。

ただ、「人々が思い思いに炎上対象者の個人情報をさらしあげ、制裁を加えるのは私刑(リンチ)であり、これは法治国家では禁止されている」とも指摘。炎上が自由な言論を抑制しているなら、炎上による私刑は解決すべき課題だと説明した。

さらには、マスメディアの役割にも言及。マスメディアが炎上を大げさに取り上げたり、炎上したことを厳しく追及する姿勢に乗っかる傾向もあるとし、「ネット世論」は多様な意見の1つに過ぎないこと、「ネットは怖い」「ネットで意見表明している人は汚い」などと報道しないように呼びかけた。そのうえで、「ごく一部の批判を恐れて表現を萎縮してはいけない」とも語った。

【次ページ】炎上に加担しているのは「部長」だった

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR