- 会員限定

- 2018/03/27 掲載

人手不足がさらに悪化 いよいよ「物価上昇」か

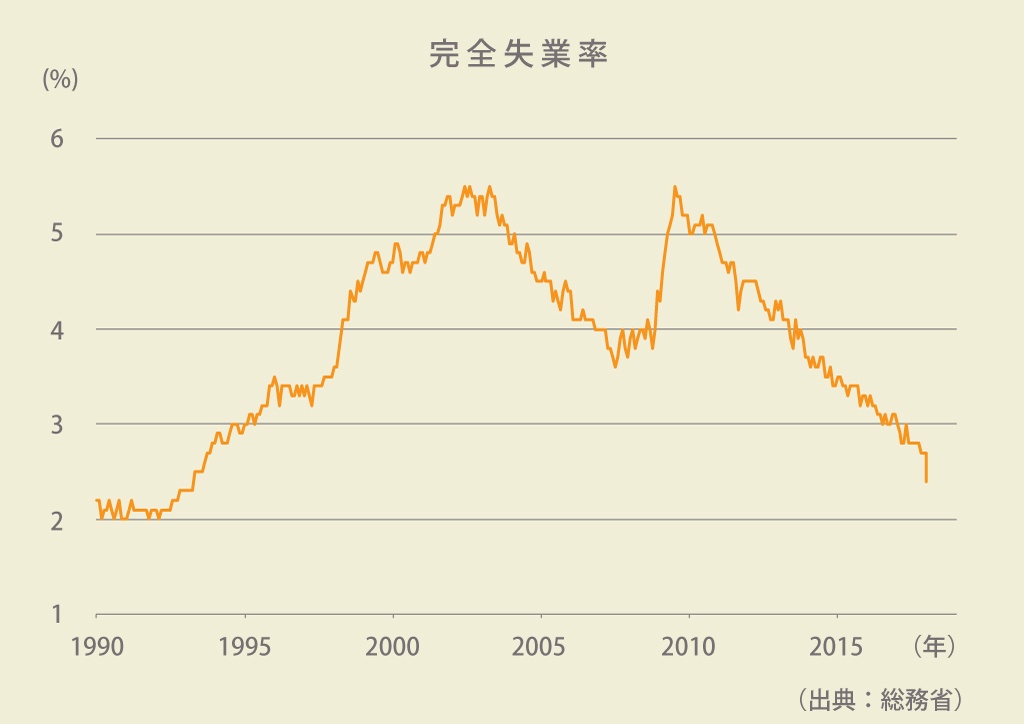

1月の失業率は24年ぶりの低水準

総務省が3月2日に発表した1月の完全失業率(季節調値)は、関係者にちょっとした衝撃を与えた。昨年12月の数字を0.3ポイントも下回り、2.4%まで下落したからである。これは約25年ぶりという低水準である。日本の失業率は、金融恐慌も囁かれた2003年には5%を超える水準まで上昇していたが、その後の好景気で3%台後半まで下がった。リーマンショックによって再び5%を超えたが、その後は、現在まで一環して低下が続いている(図1)。

国内の労働市場では、求人があっても職種や年齢などで双方の条件が合致しない、いわゆる雇用のミスマッチが存在すると言われる。2.4%というのはあくまで表面上の数値ということになるが、それでも完全雇用に近い状況であることに変わりはなく、感覚的にはバブル時代を彷彿とさせる。

だが好景気による人手不足だったバブル期と比較すると、状況はまるで異なる。

2016年に世界景気が底入れし、拡大基調を強めていることから、一部の業界では空前の好景気を謳歌している。旺盛な需要が続く半導体業界などはその典型だろう。

だが、多くの企業にとって、好景気で人が採用できないという嬉しい悲鳴にはなっていないはずだ。一連の人手不足は、好景気ではなく、労働市場に供給される労働者の絶対数が少ないことが最大の原因である。

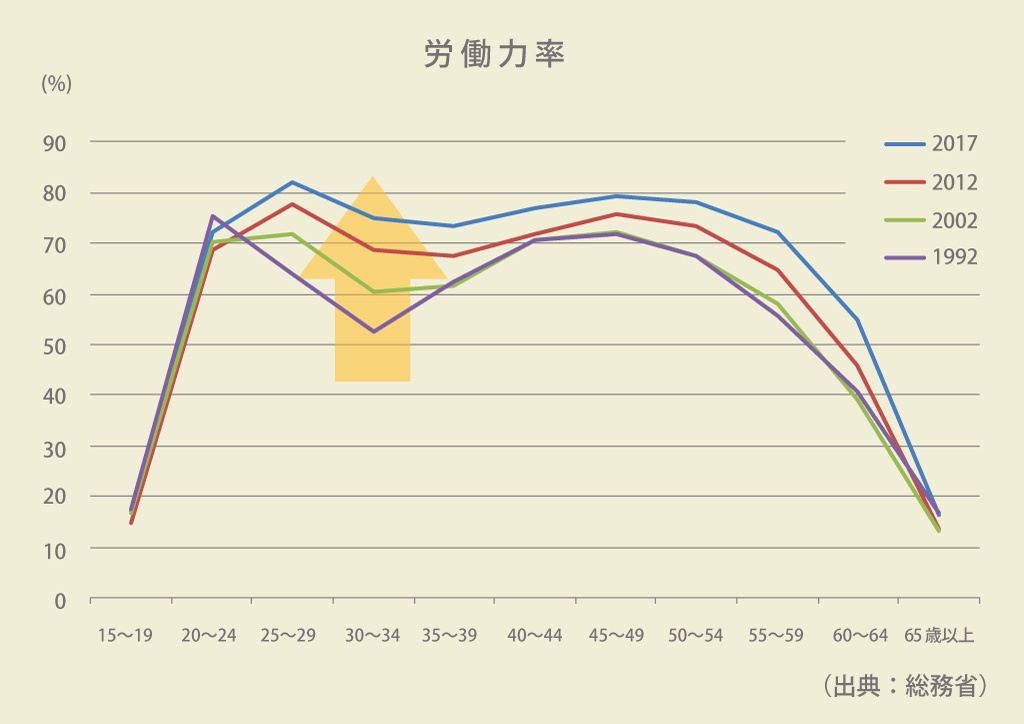

M字カーブがあっという間に解消された理由

日本は先進諸外国と比較して、子育て支援の環境が整っておらず、多くの女性が出産をきっかけに職場を離れている。女性の年齢別の就業率をグラフにすると、子育ての時期と重なる25歳から35歳の部分で顕著な数字の低下が観察される。40代になるとパートなど、非正規労働者として再び働き始める人が多いことから、就業率は再び上昇するので、グラフの形は30代の部分を中心にくぼんだ形(つまりM字型)になる。

これを俗にM字カーブと呼んでおり、先進国では日本特有の問題とされてきた。このため、政府もM字カーブの解消を政策目標として掲げており、保育施設の拡充といった施策が試みられてきた。

一連の施策が十分に実施されたとは言い難いが、M字カーブは別の理由によって急速に解消が進んでいる。それは極端な人手不足と労働者の実質賃金の低下である。

総務省の労働力調査によると2017年における、女性(30~34歳)の労働力人口は264万人となり、全人口に占める割合も75.2%と過去最高を記録した。これは他の年齢とほぼ同水準であり、長年の課題だったM字カーブはあっと言う間に解消されてしまった(図2)。

一方、労働者の実質賃金は低下傾向が続いており、家計の経済状況は苦しくなっている。子育ての環境が整ったというよりは、経済的事情から仕事に復帰したと考えた方が自然だろう。

【次ページ】M字カーブの解消は、物価上昇がスタートするきっかけとなる?

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR