- 会員限定

- 2025/03/03 掲載

そりゃ辞める…もはや「転職したい人」のほうが多い今、企業が本当に見直すべき3つ

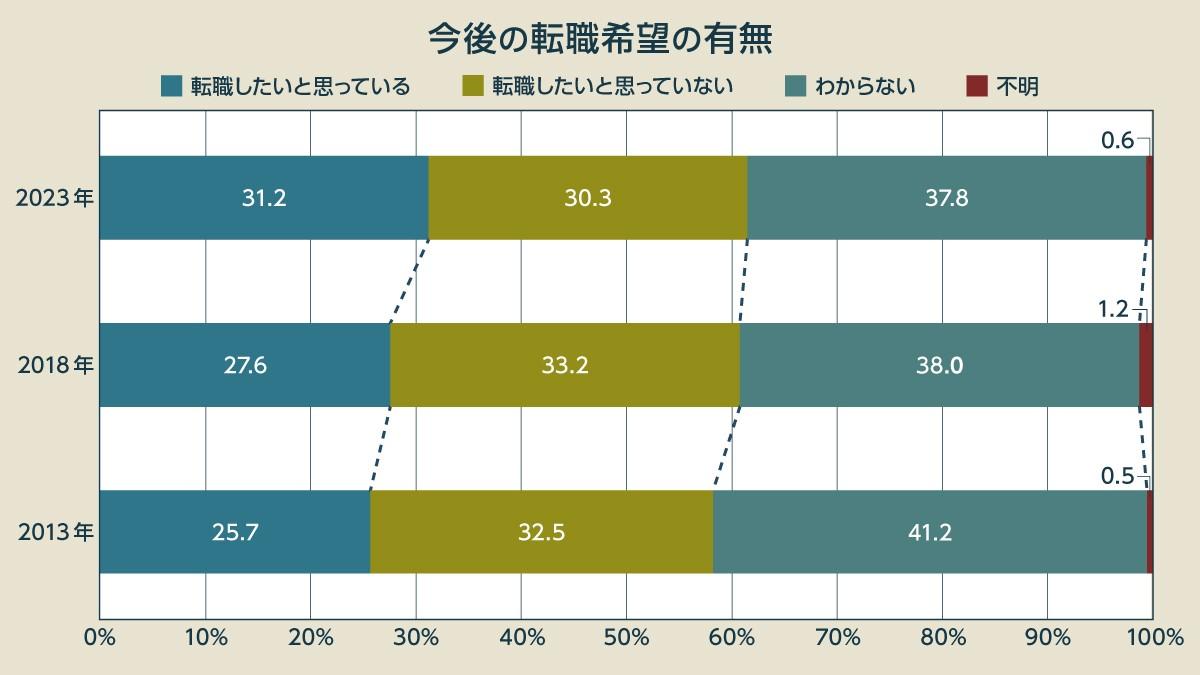

厚労省の調査で分かった、「転職希望者」のほうが多い現実

厚生労働省が2024年11月に発表した「令和5年 若年者雇用実態調査」によると、15~34歳の若手正社員のうち、31.2%が転職を希望していることが明らかになりました。対して、転職の意思がない若手は30.3%で、転職希望者を下回りました。もはや、「転職したい人」のほうが多くなっているのです。

企業としては、この状況に手をこまねいているわけにもいきません。なぜなら、若手の採用と業績の拡大は切っても切り離せないからです。

同調査によれば、転職しようと思う理由(複数回答可)は、「賃金の条件が良い会社にかわりたい」が59.9%で最も多く、次いで「労働時間・休日・休暇の条件が良い会社にかわりたい」が50.0%。「仕事が自分に合った会社にかわりたい」が41.9%でした。

仕事を社員に合わせるのは難しいとしても、賃金を上げたり、労働条件を改善したりすればある程度問題は解決すると思えるかもしれませんが、そう単純な話ではありません。給与や待遇の見直しは無意味ではないものの、仮に給与を上げるにしても、潤沢な資金が会社になければそれも叶いませんし、競合他社と賃金や待遇を競い続けてもどこかで限界が来ます。

「モチベーション」に惑わされすぎないほうが良いワケ

私は労働と対価の関係を、原始時代のマンモス狩りに例えてよく説明しています。マンモスの肉を食べるためには、先にマンモス狩りに出かけ、成功してはじめて食事にありつけるはずです。現代の労働も本質的に同じであり、働いて成果を残し、その対価として給与をもらう、これが正しい順番ではないでしょうか。にもかかわらず、給与を上げて社員を引き止める施策は、働く前の社員にマンモスの肉を配るようなもの。それは本来無理ですし、できたとしてもお腹いっぱいになってからでは狩りへ向かうモチベーションも薄れてしまいます。

最近では、社員に働くモチベーションを与えようとしたり、辞められたくないからという理由で過度に社員を優しく扱ったりする会社が増えていますが、長期的に良い結果はもたらしません。社員にとってそれが当たり前になり、モチベーションがなければ働かない社員が増えるようになってしまいます。

では、社員の定着率を上げるために企業は何をすべきでしょうか。ポイントは、大きく分けて3つあります。 【次ページ】社員の定着率を高める、基本の仕組みづくり

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR