- 会員限定

- 2017/03/01 掲載

美容室が「新しい販売チャネル」に 家電やアパレル・健康食品・婚活も扱う

化粧品大手コーセーが業務用化粧品トップのミルボンと提携した狙い

コーセーは化粧品の総合メーカーで、資生堂、カネボウ化粧品の事業を継承した花王に次ぐ第3位の売上シェアを占めている。

一方、提携相手のミルボンはヘアケア剤を中心に、主に美容室が購入する「業務用化粧品」の分野でトップシェアを占める企業。東証第1部上場だが、製品の大部分は一般消費者向けに広告やセールスキャンペーンを打って販売するものではないので、コーセーと違い一般的な知名度はあまり高くない。

提携の内容は、業務提携推進委員会を設置して、6月をメドに両社の出資で合弁会社を設立し、美容室向けのスキンケア商品、メーキャップ商品の企画・開発を行う。

高齢化で需要増が見込めるエイジングケアを大きな柱に想定している。コーセーが製造し、ミルボンを通じて顧客の美容室約5万店に販売する。新たに業務用化粧品の分野に進出しようとするコーセーにとって、ミルボンは重要なパートナーである。

業務用(サロン用)化粧品の市場規模は2015年で1640億円(総合企画センター大阪「2016年サロン用化粧品の市場分析調査」)で、化粧品全体の2015年の市場規模2兆4010億円(矢野経済研究所「化粧品市場に関する調査」2016年10月)の6.83%を占めている。売上高の直近の成長率は、化粧品全体の3.0%に対し、業務用は1.1%だった。

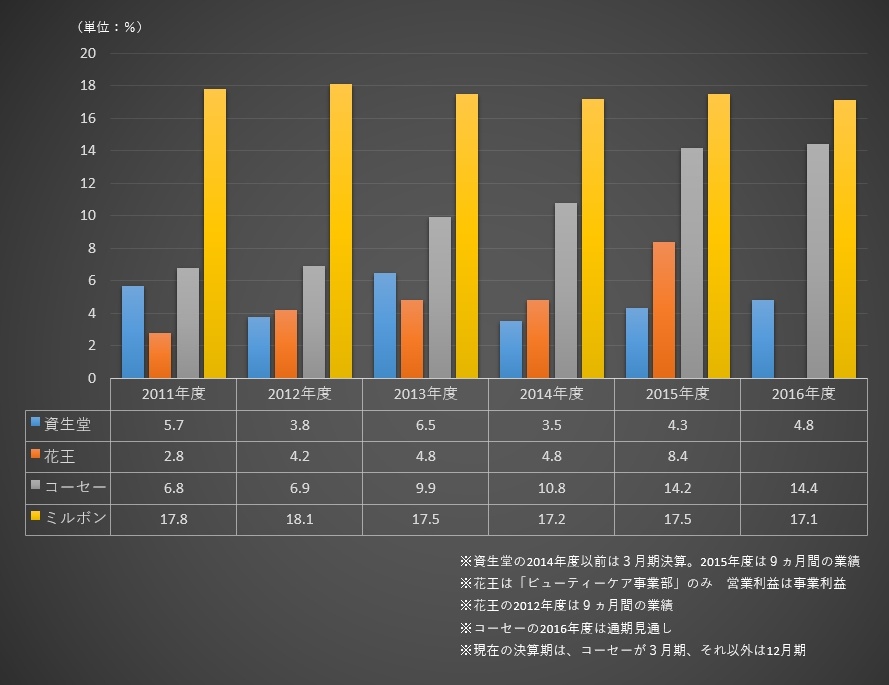

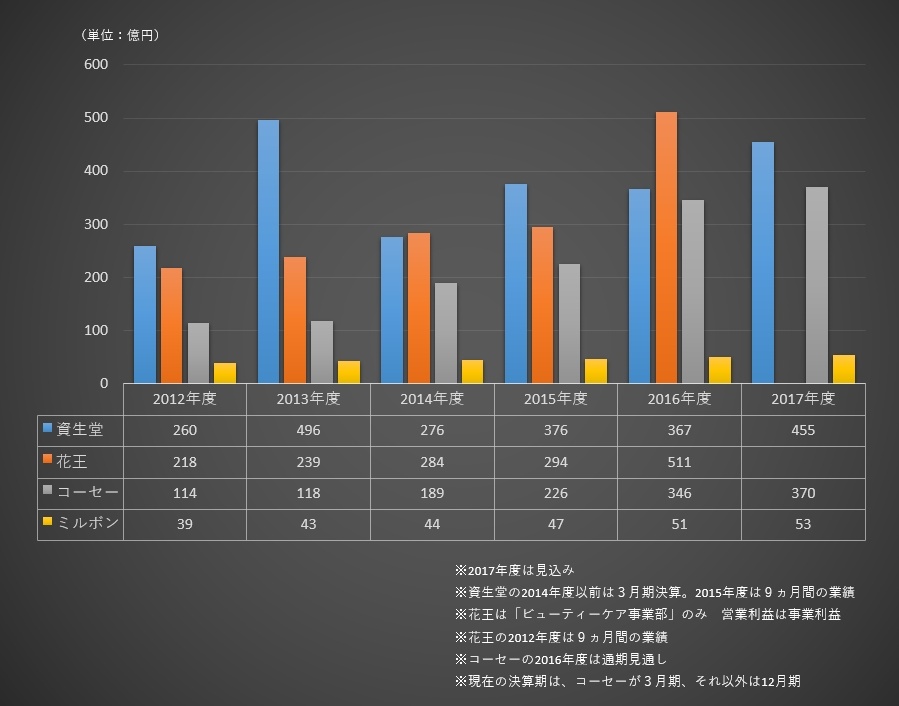

業務用化粧品はシェアが小さく、成長率も大きくはないが、利益率は高い。たとえば業務用化粧品でトップシェアのミルボンの「稼ぐ力」を示す売上高営業利益率(営業利益÷売上高)は、2016年12月期で17.5%もある。

これは同じ決算期の資生堂の4.3%、花王(ビューティーケア事業部)の8.4%よりも高く、構造転換で「化粧品業界随一の高収益企業」と言われるまでになったコーセーの14.2%(2016年3月期)をも上回る。

業務用化粧品の上位企業はミルボンと、理美容機器・器具、歯科医療用機器・器具なども販売するタカラベルモンド、フランス資本の日本ロレアルの3社。

その他、資生堂の100%子会社の資生堂プロフェッショナル、ドイツ資本のヘンケルジャパン、ドイツ発祥でアメリカP&G傘下のウエラジャパン、戦後の美容室業界の発展とともに成長してきたアリミノ、東証1部上場のコタ、アジュバンコスメジャパンなどがある。

上場企業で業績、財務を公開しているコタの売上高営業利益率は17.3%(2016年3月期)、アジュバンコスメジャパンは14.7%(2016年3月期)で、どちらも化粧品大手3社をしのぐ高収益体質を持っている。

そんな個別の業績を見れば、業務用化粧品は化粧品の中でも「利益が稼げる分野」だとわかる。その理由は、販売先が美容室のような「プロ」で、一般消費者向けにコストがかさむ広告やセールスキャンペーンを打つ必要がなく、小売店へのリベートのような流通経費も少なくてすむなどの好条件があり、効率がいいからだと、誰でも理解できるだろう。

コーセーは成長投資の一環として、ミルボンとの業務提携でこの分野の橋頭堡を築いた。後はシナジー効果で事業をどこまで発展させられるかにかかっている。

そこには、国内市場が成熟化し、高齢化、人口減少、異業種の参入で化粧品市場の先行きが厳しい中、堅実で収益性のある業務用化粧品に積極的に打って出て、将来の活路を見出そうとするコーセーの意欲的な企業戦略が見て取れる。

若手美容師が「開業適齢期」を迎え、美容室はますます競争が厳しくなる

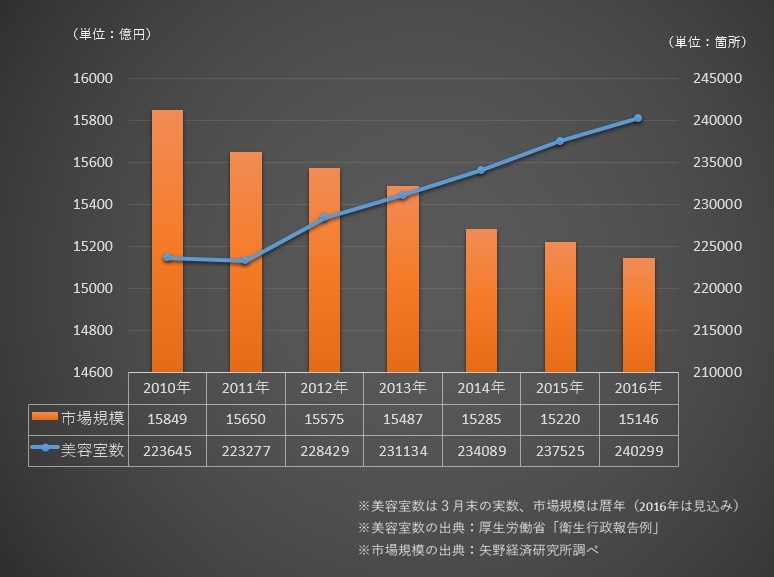

業務用化粧品の主要な販売先である「美容室」もまた、大きな変動期を迎えている。厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、2016年3月31日現在、全国の美容所(美容室)の数は24万299軒あり、これは同じ日の全国のコンビニ14チェーン合計5万6724店舗の4.23倍で、同じ日の全国で営業中の郵便局数2万4126局のおよそ10倍。

郵便局もコンビニもない片田舎の集落でも、個人営業の美容室はちゃんとあったりする。美容室は2015年度の1年間で1万2643軒が新規に開業した。全国の「美容師」の免許保有者は50万4698人で、美容室1軒あたり2.1人の割合で美容師がいる計算になる。

矢野経済研究所が毎年調査している美容市場の規模は、2016年は1兆5146億円(見込み)だった。単純に3月末の美容室数で割ると1軒あたり630万円になる。この数字は2010年は708万円だったが、その後の6年間で美容室数は1万6654軒増加し、市場規模は703億円減少したために78万円、11.0%も減少してしまった。その分、美容室の経営は厳しくなっている。

美容室の数は、東日本大震災のために減少した2011年を除くと年平均1.2%のペースで増え続けている。ところが、その市場規模は震災からの復興でわずかに増加した2012年を除くと年平均0.7%のペースで縮小している。徐々に縮小するパイを取りあう競争相手が増えているわけで、顧客の奪いあいが激しくなるのは自明の理だ。

かつてマスメディアで「カリスマ美容師」がもてはやされた時期があった。後を追う夢を描いて美容師を志す若者が増え、美容師の数も1998年頃から毎年1万人を超えるペースで増え続けた。

今ではブームは沈静化したが、当時、美容師の資格を取って学校を卒業し、美容室に入って先輩のもとで修業を積んできた美容師がいま、独立・開業して自分の店を持つ「適齢期」を迎えている。そのため、美容室数の新規開業が年間1万軒を超えるような状況は、今後もしばらく続くと予想されている。

サービス業は業者間競争が激化すると、よほどの技術力か、独自性か、客筋や立地の良さでもない限り、サービスの単価を上げにくくなる。美容室ならカット、パーマ、カラー、シャンプー、トリートメントのような基本的な部分で利益を増やせなければ、スキンケアやメーク、ウイッグ(かつら)、ネイルケア、着付けのようなオプションメニューを充実させるか、化粧品やファッション小物その他の「物販」でコミッションを得る、という方向性になる。

「美容室チャネル」が注目されている理由

その後者の「美容室チャネル」の販売は昨今、特に女性に向けて商品を売り込みたい企業の間で注目されている。昭和の時代は「技術の切り売り」でも何とかやっていけたが、平成の時代は「プロの美容師の仕事」に求められる能力、センスは高度化する一方だ。技術はもちろんのこと、美に対する感性も、顧客のニーズを引き出して「共感」が得られるようなコミュニケーション能力も高いレベルで揃い、人間の心理に明るく、教養とは言わないまでも幅広い興味と関心を持ち、話題の引き出しが豊富な美容師が「お客さんがお客さんを連れてくる評判の美容師」になれる。

そうした資質が卓越して指名が殺到するようになった美容師が「カリスマ美容師」と呼ばれるようになった。だから「自分もカリスマ美容師になりたい」と志して若者がこの世界に入ってくるのは、決してミーハーな邪念などではなく、まっとうな方向である。そんな「平成育ち」の美容師がいま、開業適齢期を迎え自分の店をどんどん開店させている。

この世代は、美容師とは顧客の女性(男性も)が「なりたいと思っている自分になる」のをサポートし、アシストし、時にはプロデュースもする仕事だと認識している。

髪型だけでなくメークも、アクセサリーも、ファッションも、「この人には、これがふさわしい」というイメージを持ちながら、さりげなくアドバイスしたりする。外見だけでなく、それにふさわしい内面も備えてほしいと、立ち居振る舞いや言葉づかいに助言したり、「この本、読んでみたらいかがですか」と提案することさえあるという。

もちろんそれは、顧客と美容師の間で良好な人間関係が成立していることが大前提。まるで人気占い師のように真剣な恋愛相談や人生相談もできるような間柄になれば、それは「テコでも動かない固定客」で、ビジネスの視点で言えば継続的に利益を生み出せる「優良資産」であることを意味する。

強固な信頼関係があれば、顧客は商品を美容師から勧められたら、「私のことをわかってくれている、なじみの美容師さんのおすすめだから」と、あまり抵抗感なく買ってくれるもの。もっとも、いくらコミッションが良くても、優れた美容師はその人には合わない商品や、品質的に、感性的に自分が納得できない商品は決して勧めない。それが「信頼されるプロの矜持」である。

流通チャネルとして見た場合は、その商品を繰り返し指名購入するブランド・ロイヤリティ(忠誠度)が高い顧客を獲得しやすく、質が高い購買層が形成できる。それが「美容室チャネル」の優れている点である。実際、とびきり技術力に優れた店を除けば、元気がある美容室はたいてい、物販で実績をあげている美容室である。

だが、「美容室は全国24万軒もある。経営が厳しく、物販のコミッションを欲しがっているから、そのルートに流して売らせてみるか」などと安易に考え、美容師をただの販売員のようにみなす企業、「女性は美容師の言うことなら聞く。彼らにカネをちらつかせればいい」と勘違いしている企業は「われわれプロをなめるな」と、相手にされなくなるのは必定。優れた商品と、美容師の仕事に敬意を払って手間を惜しまない、丁寧なマーケティングが必要なチャネルだ。

【次ページ】家電、アパレルに雑貨、健康食品、美容室の「物販」はますます拡大中

関連コンテンツ

PR

PR

PR