- 会員限定

- 2025/04/03 掲載

『ラブライブ!』経済効果がホントに凄い理由、オタクを総動員させた「仕掛け」の秘密

連載:キャラクター経済圏~永続するコンテンツはどう誕生するのか(第29回)

東京大学大学院修了(社会学専攻)。カナダのMcGill大学MBA修了。リクルートスタッフィング、DeNA、デロイトトーマツコンサルティングを経て、バンダイナムコスタジオでカナダ、マレーシアにてゲーム開発会社・アート会社を新規設立。2016年からブシロードインターナショナル社長としてシンガポールに駐在し、日本コンテンツ(カードゲーム、アニメ、ゲーム、プロレス、音楽、イベント)の海外展開を担当する。早稲田大学ビジネススクール非常勤講師、シンガポール南洋工科大学非常勤講師も歴任。2021年7月にエンタメの経済圏創出と再現性を追求する株式会社Re entertainmentを設立し、大学での研究と経営コンサルティングを行っている。『推しエコノミー「仮想一等地」が変えるエンタメの未来』(日経BP)、『オタク経済圏創世記』(日経BP)、『ソーシャルゲームだけがなぜ儲かるのか』(PHPビジネス新書)など著書多数。

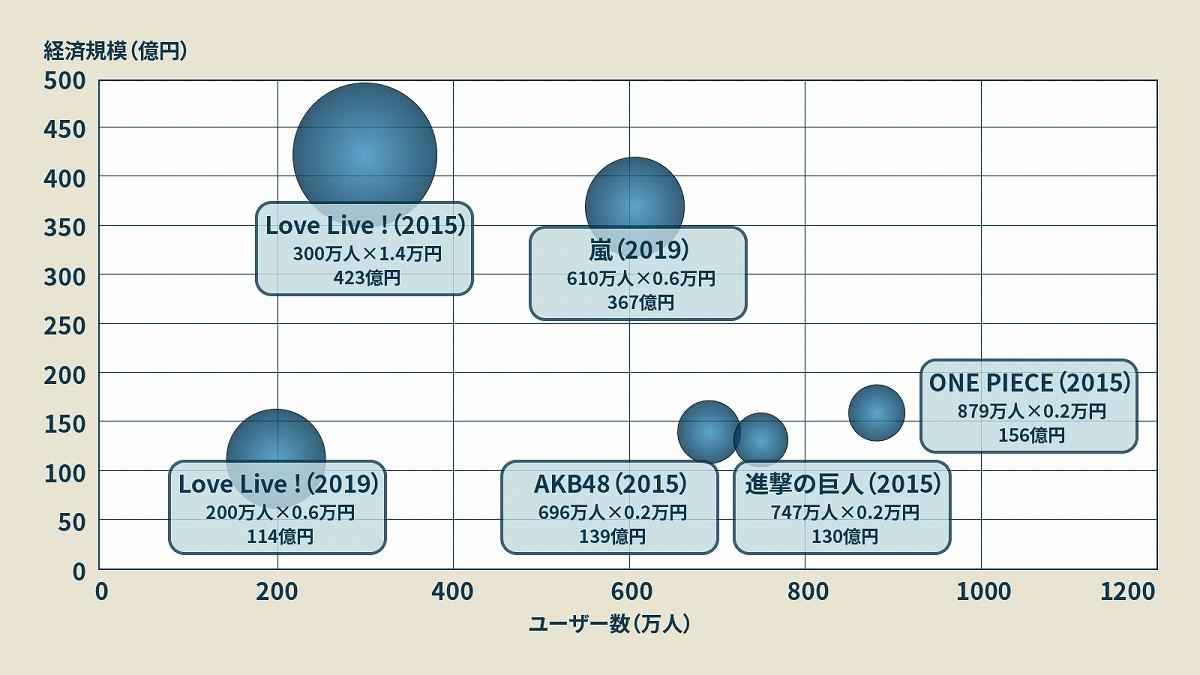

もはや社会現象…ラブライブ!の衝撃の売上

ラブライブ!は、「電車男」以来、10年間注目されてきた「オタク」の印象を大きく変えた“事件”でもあり、特に2015年は快進撃に次ぐ快進撃であった。2015年6月の劇場版アニメは興行収入28.6億円、200万人もの観客が動員された。2014年4~6月のアニメ2期からの人気は途絶えず、劇場版『ラブライブ! The School Idol Movie』は、ブルーレイディスク(BD)販売初週で約19万4000枚を売り上げるなど、「オバケアニメ」級の大ヒットとなった(注2)。

3月のアニメジャパンには“聖地巡礼”である神田明神の神田祭ブースが並び、2015年末の紅白歌合戦では初めてグループでアニメ声優たちが登場を飾った。また、2015年のユーキャン流行語大賞に「ラブライバー」という言葉がノミネートされる形となった。このように、2015年は、“ラブライブの1年”だったと言って過言ではない(注3)。

「ラブライブ!」「うたプリ」が革新的だった理由

始まりは2010年6月、ラブライブ!はKADOKAWAの「電撃G’sマガジン」とバンダイナムコグループの「サンライズ」と「ランティス」3社の共同プロジェクトとして始まった。声優自身が表舞台にたってキャラクターのようにライブを行うという試みは、徐々に生まれ始めていたが、当時それほど多くはなかった。それまで裏方として“声だけ”の演技をしていた声優が表立って活動し、キャラクターの代理の存在としてステージに立つようになったのは「ラブライブ!」や「うたの☆プリンスさまっ」など、2010年代に始まったプロジェクトの影響もあり、この頃から徐々に誕生しはじめた新市場でもあった。

アニメの中でキャラクターが成長するように、声優もまた新人を起用して彼女たち自身の成長も連動する。だが忙しい人気声優の稼働を確保するのは至難の業、ということで当初は知名度のない、若手声優ばかりを集めたキャストだったようだ。

最初はCDを出しても数千枚程度しか売れず、アニメ専門店でドラマCDを声優たちが手売りするような“地下的”なコンテンツだった。それにも関わらず、2012年2月に音楽ライブを開催し、2013年1月にアニメ1期が放送されて人気を博したところに、Klab社とブシロード社が展開した音楽アプリゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』が1つの流行を生み出す。その時期からCDの販売枚数は右肩上がりに増えていく。

だが、この2013年はまだまだ「序の口」。本作が“爆発”しはじめたのはアニメ2期(2014年4月~)の頃からであり、そこで「卒業するリアルな女子高生たちの物語」が感動を呼ぶ。スマホアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」のユーザーも10万人程度から始まったものが、この2期アニメによって爆発し、100万人を超える規模となる(注4)。2014年4月~2016年3月の“卒業”までが1つのセットとなって、ラブライブ!はアニメ業界での1つの伝説を作り出すレベルへと昇華していくのだ。

ラブライブ!の凄さ(1): キャラの成長を体験できる仕組み

ラブライブ!は成長の物語だ。アニメという「作り物の世界で展開される物語」が、リアルの場であたかも再現されているかのように進行していく構造を作ることによって、その成長を体感できる仕組みになっている。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

コンテンツ・エンタメ・文化芸能・スポーツのおすすめコンテンツ

コンテンツ・エンタメ・文化芸能・スポーツの関連コンテンツ

PR

PR

PR