- 会員限定

- 2017/03/23 掲載

コアコンピタンスとは何か?「攻めの戦略」は富士フイルムの事業変革に学べ

事例や図版でフレームワーク解説

-

|タグをもっとみる

コアコンピタンス(Core Competence)とは、企業が持つさまざまな能力のうち、他社にはない「自社ならではの価値」を顧客に提供するための中核となる能力のことです。コンピタンス(Competence)とは「能力」「力量」「適性」などの意味ですが、企業がもつさまざまなコンピタンスのうちコア(Core)つまり中核となるものをコアコンピタンスと呼びます。この概念は、C. K. プラハラードとゲイリー・ハメルによる『The Core Competence of the Corporation』(ハーバードビジネスレビュー、1990年)の中で登場し、世界の注目を集めました。

経営戦略の2大流派、ポジショニング・ビューとリソースベースト・ビュー

ポーターは「5フォース分析」で業界構造という外部環境を分析し、どこに自社をポジショニングして競争すれば優位に立って利益を出せるかを重視しました。

まず外部の分析から開始するため、「アウトサイド・イン」の戦略論とも言われ、環境の緻密な分析のためのフレームワークが多岐にわたるのが特徴です。

そんな中、ハメルとプラハラードは、利益の源泉は外部ではなく、企業の内在的なケイパビリティや強みにあると主張し始めました。それが「リソースベースト・ビュー(RBV)」です。

企業が競争において優位を保てるかどうかは、まずその企業が自身のコアコンピタンスを把握し、それを有効に使ったりさらなる開発を行ったりできるかにかかっているという考え方であるため、「インサイド・アウト」の戦略論だと言われています。代表的なツールにはバーニーが提唱した「VRIO分析」などがあります。

その強みは本当に「コアコンピタンス」なのか?

単なるコンピタンスとは、同じ業界で活動しているならどの企業でも持っているものです。対してコアコンピタンスは、業界内でも特に高いパフォーマンスを持っている企業だけが持っているものです。

たとえば医薬品業界であれば、薬の一般的な製法、効能の知識などは単なるコンピタンスです。コアコンピタンスと呼べるのは、特別なパテント(特許)、先端技術を用いた製法、原料サプライヤーとの良好な関係、ブランドの信頼性など、他社にはないもののみです。

ハメルとプラハラードは、コアコンピタンスは下記の3つの条件を満たしている必要があると主張しました。

- 顧客にとって高い付加価値を与えられること

- 幅広い分野に応用できるポテンシャルがあること

- 競合他社に真似されにくいこと

企業戦略を考える際は、まず何が自社のコアコンピタンスであるのかを正確に把握し、それを経営に活かしていくことが求められます。

自社のコアコンピタンスを見極めるには

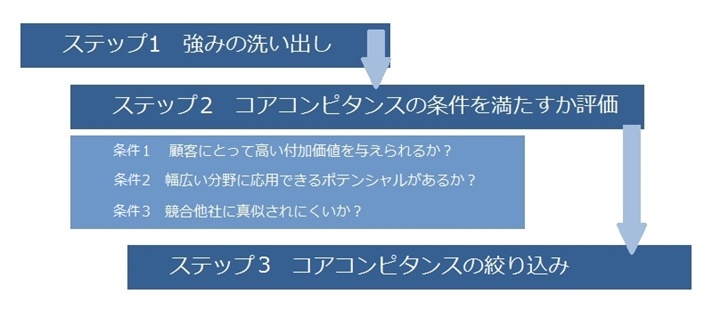

コアコンピタンスを用いた戦略で競合に勝っていくためには、まず自社のコアコンピタンスを正しく見極める必要があります。ここではステップを追って、自社のコアコンピタンスについて正しく分析する方法を見ていきましょう。ステップ1:強みの洗い出し

まずは、自社の強みとなっているものをブレインストーミング※で挙げていきます。技術、ノウハウ、製品やサービス、人材、企業文化など、まずは広く様々な角度から、競合他社と比べ優れていると思われる点をリストアップします。

※ブレインストーミングとは、参加者が結論を急がず自由にアイデアを出し合う会議手法で、集団発想法などとも呼ばれます。ディベートと違って、相手の意見を否定せずになるべく多くのアイデアを出すようにつとめます。

ステップ2:コアコンピタンスの条件を満たすか評価

次に、ステップ1でリストアップした強みがはたしてコアコンピタンスと呼べるものなのかを検証していきます。判定は、上記で説明したコアコンピタンスであるための3つの条件を満たしているかどうかで行います。

| 条件1 | これらの強みが商品やサービスに付加価値を与え、顧客を喜ばせることができるものなのかを考えます。どんな先端技術であっても、顧客がそれによる利益を感じられないのであれば自社の自己満足に過ぎず、コアコンピタンスには該当しません。 |

| 条件2 | これらの強みが幅広い商品、複数の業界に応用できるものであるかを考えます。画期的な技術があってもそれがひとつの商品の生産にしか使えないものであれば、いずれその商品が古くなり需要がなくなったとき、その技術も不要になってしまいます。複数の商品やまったく異なる業界で使える技術であって初めてコアコンピタンスと呼べます。 |

| 条件3 | これらの強みが競合他社に真似できないものであるかを考えます。現在のように競争の激しい社会では、どの企業も業界や他社の分析を行い、常に最新情報を集めています。ですから、簡単に真似できる技術などはすぐに他の企業にも取り入れられてしまい、競争力を失ってしまいます。したがって、すぐに真似できるものはコアコンピタンスとは言えません。 |

上記3つを満たしたものがコアコンピタンスであり、企業を支えたり、成長させたりする際の核となるものです。

しかし、スタートアップや成長中の企業の場合、これらすべてを厳密に満たしたコアコンピタンスを持っていることはほとんどないはずです。

それでも大丈夫です。リソースベースト・ビューの立場からゲイリー・ハメルとプラハラードは、コアコンピタンスは5年~10年先を見つめながら育て、守り、展開していくものだとも述べています。現在は不十分でも、将来自社のコアコンピタンスとして成功の糧となり得るかどうかで判定してください。

ステップ3:コアコンピタンスの絞り込み

ブレインストーミングよる上記作業により、現在のコアコンピタンスや、将来コアコンピタンスとして育てていきたい強みがリストアップできたら、その中から自社ビジネスの中核となっている本質的な数個にまで絞っていきます。この作業は未来の市場を見据えながら経営陣により行うのが効果的でしょう。

ターゲット顧客を喜ばせることができるのか? 参入したい市場や業界があれば、そこでも活かすことができるのか? 将来も競合に真似されにくいか? の3条件について、どんなレベルを目指しているのか、現在どこまで到達しているかも把握しましょう。

【次ページ】ケーススタディ:富士フイルムの事業変革

関連コンテンツ

PR

PR

PR