- 会員限定

- 2016/08/23 掲載

ホンダの「感情エンジン」はクルマをどう変えるのか

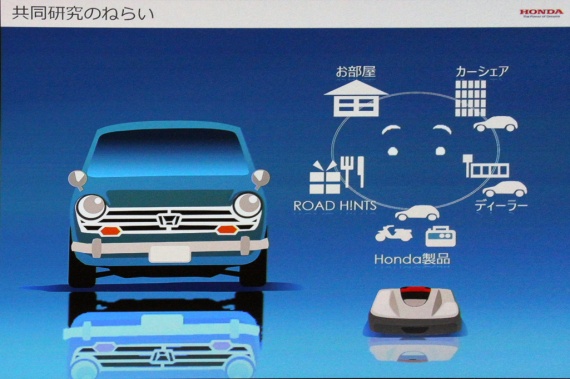

モビリティに感情エンジンを搭載、自動車は人間の“相棒”となる

また、モビリティがさまざまな経験を運転者と共有し成長することで、運転者はモビリティが相棒になったような感情を抱き、さらなる愛着を感じるようになることを目指すという。

ようするに自動車が移動のための単なる装置や空間ではなく、実際にコミュニケーションが可能な、より深い意味での人間のパートナーとなるわけだ。

本田技術研究所の代表取締役社長である松本宜之氏は、1960年代後半にホンダが販売していた軽自動車HONDA N360を引き合いに出し、「当時の最先端技術であった自動車が皆に愛され、『エヌコロ』というニックネームで呼ばれた時代があった」と振り返る。

もちろん現在でも、愛車をあたかも恋人や友人、あるいは自分自身の分身であるかのように接しているカーマニアは少なくない。さまざまなアニメ作品にも擬人化された自動車が登場したりする。

だが、言われてみればたしかに昔はもっと多くのユーザーが、そんな“特別な愛情”を自動車に対して抱いていたような気がする。それから半世紀の時を経て、頭の中の空想の世界ではなく、“現実”として自動車が人間に近づこうとしているのだ。

これまでのデータ収集活用の段階から一歩先の未来へ踏み出す

取締役 専務執行役員 F1担当

本田技術研究所

代表取締役社長 社長執行役員

松本 宜之 氏

ホンダの創業者である本田宗一郎氏の「技術があればいいんだというようにお考えの方もあるかもしれません。これは大変な間違いでございます。技術というものは、人間に奉仕する一つの手段でございます。その技術によって人に喜んでいただくということこそ、本当の技術でございます」という言葉に沿って、松本氏は「ホンダのあらゆる企業活動が、その精神を継承した『人の役に立つ』『生活を豊かにする』『生活の質を高める』という理念のもとで行われている」と語る。

モノづくりは言うまでもなく大切だが、「コトづくりはもっと大切」であると考え、人の役に立つデータ活用のあり方を追求し続けてきた。

その歴史を振り返ってみよう。いわゆるテレマティクスとドライバーのインタラクティブな接点として登場したのが「カーナビゲーション」である。実はこの装置を世界で初めて実装したのがホンダだ。

GPSが実用化される以前、ガスレートジャイロによって方向を感知する独自の自立航法をベースに1981年に開発された「Electro Gyrocator」がそれで、当時はまだアナログ地図を利用していた。その後、1990年にデジタルマップの搭載、1998年にインターネット対応を実現して進化を遂げたホンダのカーナビゲーションは、2002年に「インターナビ・リンク・プレミアムクラブ」(以下、インターナビ)をスタートさせるに至った。

インターナビはクルマと情報センター間の双方向の通信機能をサポートし、「お客さまに価値あるドライブ情報をタイムリーに提供する」プラットフォームに発展。それまでの道案内を主体としたカーナビゲーションの概念を大きく変えていった。

インターナビの中心で活用されたのが、各車のID番号、位置(緯度・経度)、発信時刻、走行状態(高速道路走行中、一般道路走行中)などを記録したデータの集合体「プローブ情報」だ。これを利用することで、日本全国の道路を走っている1台1台のクルマをセンサーに見立てることが可能となる。

【次ページ】ホンダのあらゆる製品にAIの研究成果を実装する

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR