- 会員限定

- 2024/01/12 掲載

やよい軒に敗北…崖っぷち「大戸屋」がV字回復したワケ、厨房に起きた“凄い変化”

【連載】流通戦国時代を読み解く

なぜ、大戸屋はやよい軒に追い抜かれた?

大戸屋の特徴は、チェーン店でありながら店内調理にこだわり手作り感のある定食を提供する点にある。そんな、現代では少なくなりつつある“街の定食屋の味”が人気を集め、全国展開する有名外食チェーンの1つとなった。ただ、店内調理にこだわるということは、一般的には効率性を重視するチェーン店の仕組みに反することであり、収益性は低くなる。大戸屋は、この収益性の低さという課題を持ち続けながら、これまで規模を拡大してきた。

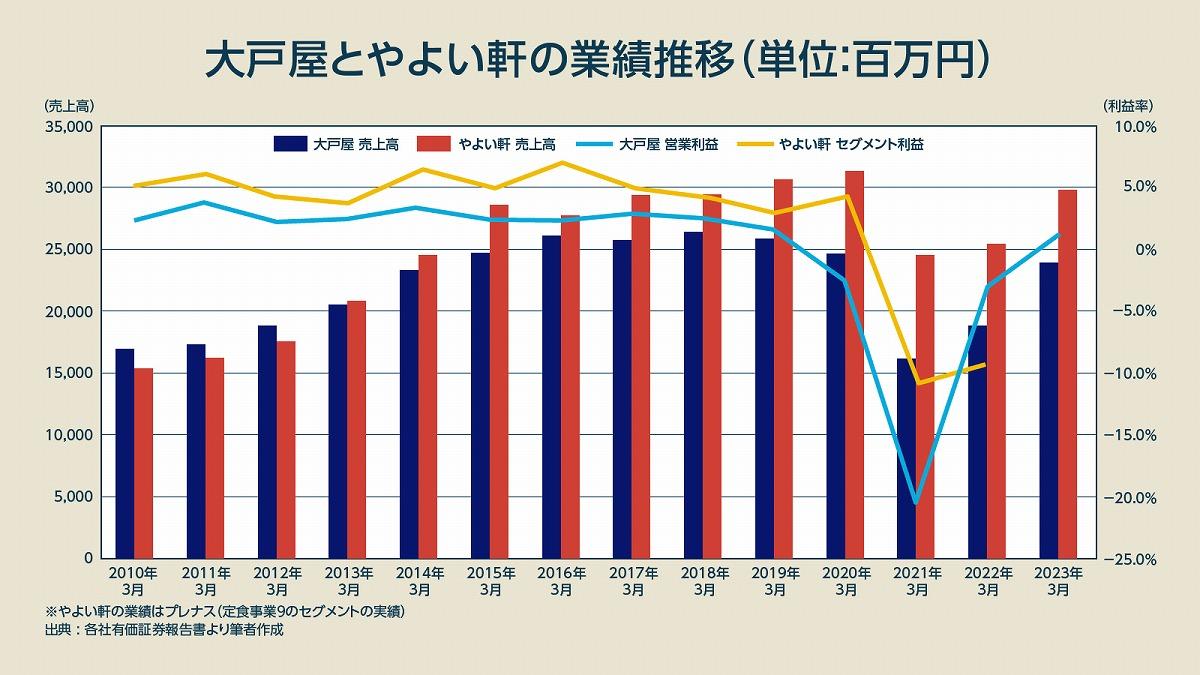

下図は同業とされる「やよい軒」の売上と収益を時系列に並べ比較したものである。やよい軒の数字は、親会社であるプレナスの持ち帰り弁当チェーン(ほっともっと)、定食事業(やよい軒、MKレストラン)のセグメント実績であるため、同列の比較とはいかないが、それでもセントラルキッチン方式を採用しているやよい軒のほうが収益性が高いという結果になっている(コロナ期を除く)。

こうしたこともあってか、2013年以降、売上はやよい軒に抜かれ、その後も差は開きつつあった。

大戸屋が店舗数を増やせない残念な理由

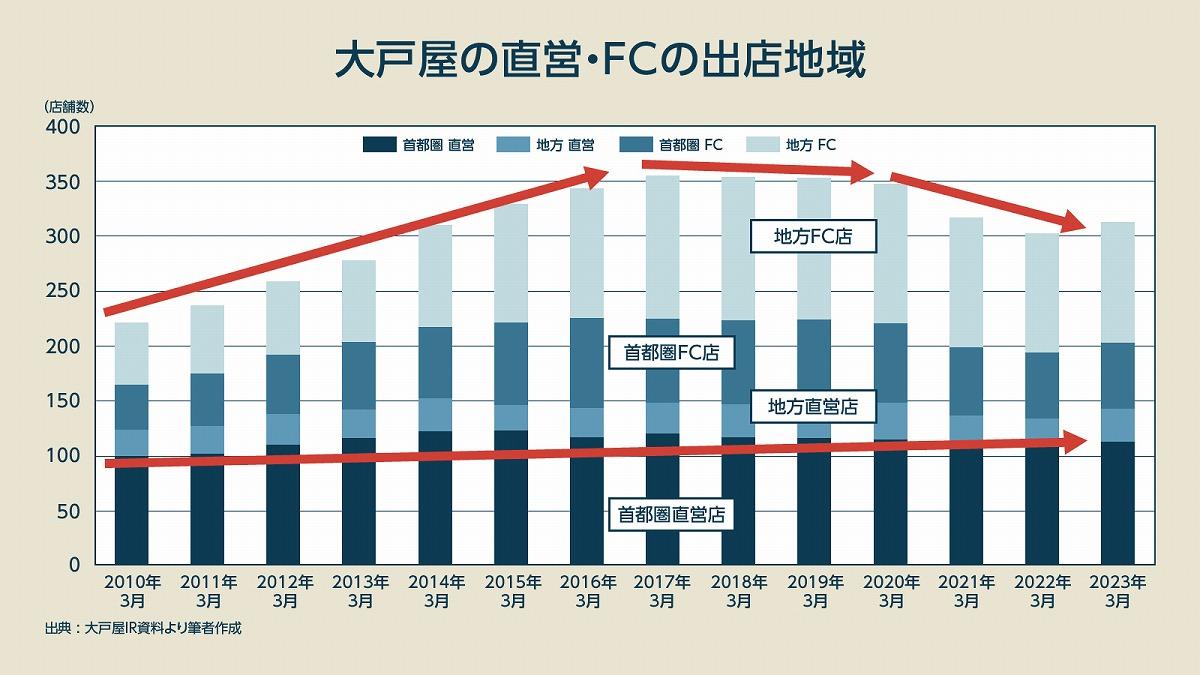

大戸屋の低収益構造は、もう少し分解するとその構造的問題点が見えてくる。大戸屋の店舗数は2023年3月期では直営店142店(首都圏113、地方29)、フランチャイズ(FC)店は169店(首都圏61、地方108)という構成となっているのだが、2010年の時点ではFC店は90店しかなかった。その後、FC店は2017年にはピーク208店(首都圏79、地方129)まで拡大したものの、コロナを経て店舗数が現状にまで減少したという経緯がある。大戸屋はなぜ、FC店で出店強化を図ったのか。それは、直営店の収益性が低いからであろう。

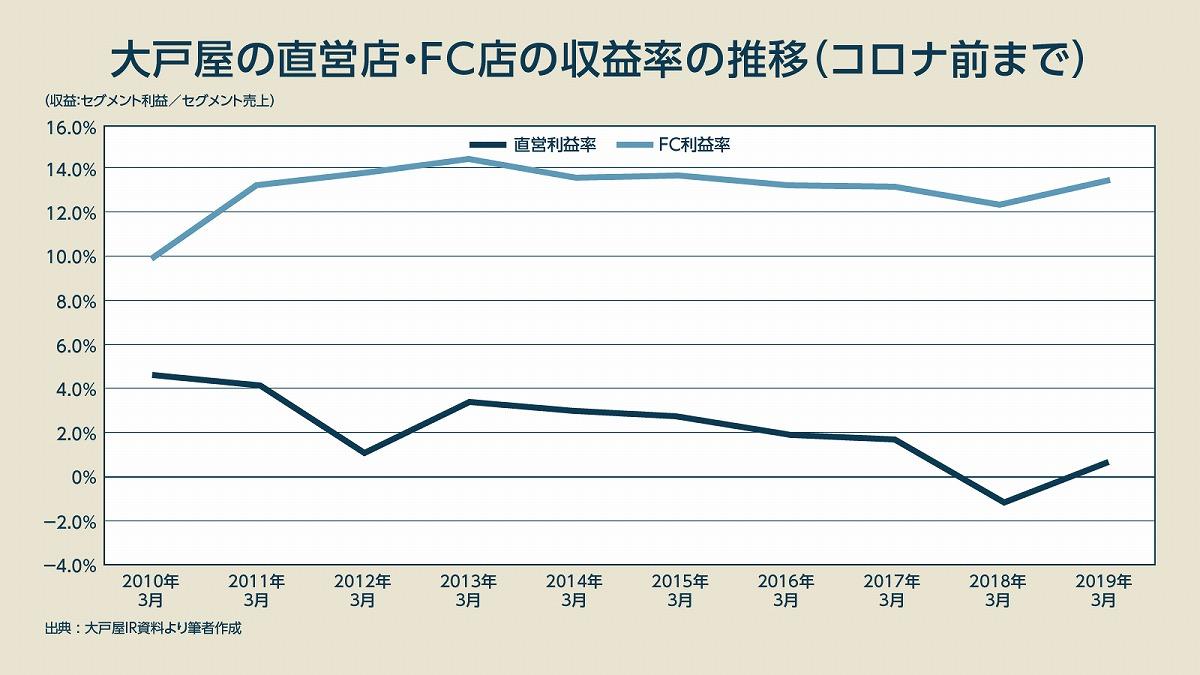

下図は、大戸屋のコロナ前(2010年~2019年)までのセグメント別の収益率を時系列に並べたものだが、FCの収益率に比べて直営店の収益率はかなり低水準であり、それも長期的にわたって低下する傾向にあった。

なぜ、FC店を増やしたのかと言えば、直営店が儲からないため、FC店を増やすしかなかった、ということになる。大戸屋は店内調理という人件費がかさむビジネスモデルであるため、店舗を直接運営すると儲からないのである。

しかし、考えてみれば、直営店が儲からないのに、FCに加盟してフィーを払うとなると、大戸屋本部は儲かるだろうが、加盟店は儲かるのだろうかと心配になってしまう。実際、その運営は厳しく、FC加盟店は少しずつ脱落し、コロナ期にかなり減少し、今に至る状況なのだ。

このような収益構造では、FC店舗網の拡大による成長、といった流れを作ることはできない。低収益(≒損益分岐点の高い)モデルである大戸屋は、この構造のままでは大都市より売上が低くなりがちな地方への持続的な展開は難しいと言わざるを得ないのだ。

その後、コロナ禍は、低収益体質で自己資本も少なかった大戸屋の財務基盤を吹き飛ばし、2021年3月期2Q時点で債務超過に陥った。 【次ページ】大戸屋をV字回復させた「3つの改革」の効果

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR