- 会員限定

- 2022/10/14 掲載

賃料“爆上げ”でも“タダ貸し”が増えるワケ、急成長する物流不動産の知られざる実態

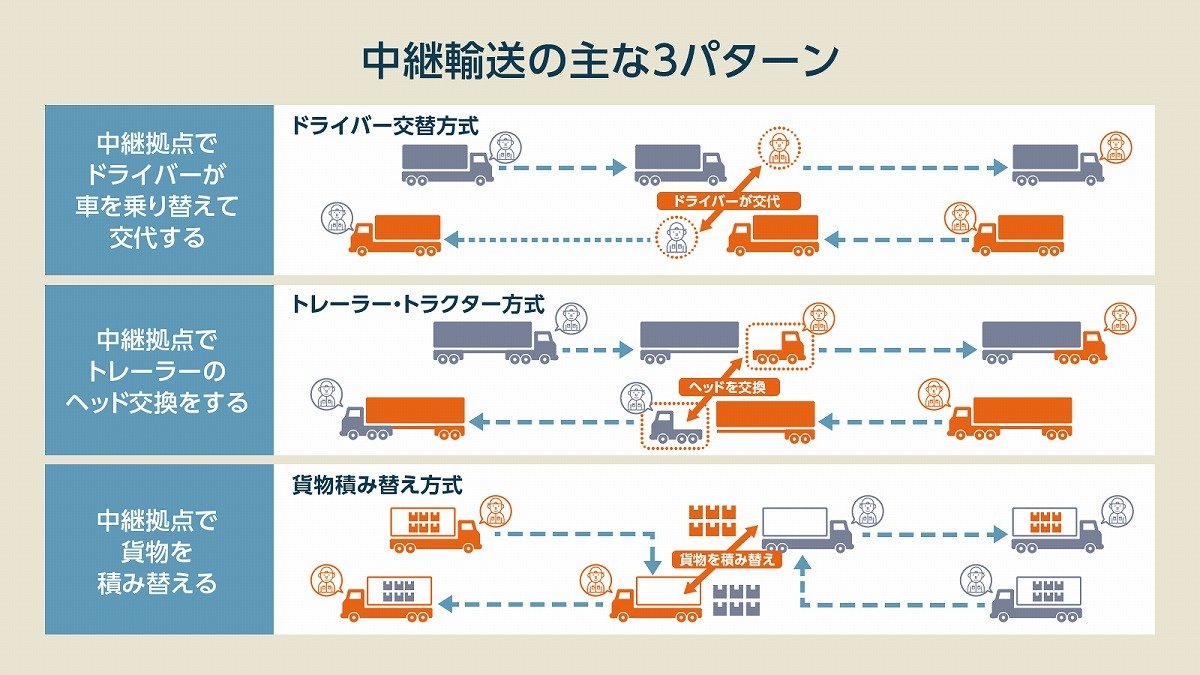

“過去最高”を記録し続ける物流不動産市場

2022年の物流不動産市場の新規供給は約26万坪、過去最大を記録した2021年を塗り替えた。言うまでもなくけん引役はEC関連のテナントだ。コロナ禍の巣ごもり需要から、物流不動産マーケットに占めるECの契約面積は、物流施設の契約面積全体の約3割にまで上昇した。EC関連の物流不動産へのニーズはこれからも増す一方だ。中でも需要を後押ししているのが「2024年問題」だ。トラックドライバーは年間の時間外労働時間が960時間に制限され、さらに人手不足が加速するとされている。これを解決できる1つの手段として、輸送行程を複数ドライバーで分担する中継輸送が期待されている(図1)。

たとえば東京から大阪までの運行(片道500キロ)の場合、高速道路利用かつ休憩なしで走行したとしても6時間以上かかる。さらに労働時間などを定めた改善基準告示で求められる休憩時間なども含めるため、往復運行は宿泊が一般的だ。そこで、東京と大阪の中間地となる静岡や愛知に中継拠点を設けて、貨物を他のドライバーに引き継ぐことで、日帰り勤務を可能としている。無理のない働き方ができるため、ドライバーの確保もしやすくなる。

このように中継輸送は、1人のドライバーが担当する長距離輸送を複数ドライバーでシェアするため中継地点が必要となる。この動きから、首都圏を中心に開発されてきた物流不動産が地方へと広がりを見せた。

ECの急成長は物流をどう変えたのか?

一方、都心部における物流不動産のニーズにも注目すべきものがある。2000年代以降、物流合理化のため郊外に大型物流不動産が大量供給されたことで、賃料の高い都心部における物流ニーズは急激に縮小した。このまま失われていくかに思われたが、ここにきて新たな潮流が生まれつつある。EC隆盛によって、物流拠点が消費地にあるということが大きな意味を持つようになった。その一番の目的は、ラストワンマイルの対応である。多頻度小口化配送に適した小型の配送拠点を都心部に設けることで、迅速かつこまやかな配送が可能となり、多様な消費者ニーズに対応できるようになる。

アマゾンの配送拠点は代表例と言えるだろう。東京エリア21区限定で「当日便」を強化するため東京都江東区や品川区などに配送拠点を設けたアマゾンは、注文から数時間での配送を可能とした。

それだけではない。都市における新しい物流業態の一例として、「ダークストア」がある。オンライン注文専用の物流センターで、内部は実際の店舗と同じように商品が陳列されているが、消費者がそこに直接訪れることはない。米国では実店舗をダークストア(物流センター)に転換したものや、オムニチャネル化によるオンラインと実店舗とのハイブリッド型ストアも出てきている。

日本では、OniGOが2021年8月に宅配専用スーパーをオープンした。配送エリアは店舗から半径約1~1.5キロ、注文から10分以内に商品を届けるサービスで、一般的なスーパーと同様に生鮮食品や日用品などを購入することができる。こういったダークストアは、ラストワンマイルの配送拠点と同様の機能を果たしている。今後は、コロナの影響により、空いた店舗や事務所、飲食店などの跡を物流関連用途に再活用する動きが増えるのではないか。

EC需要をはじめ、物流不動産マーケット拡大の波はこれからもしばらく続くだろう。しかし、筆者が感じるのはマーケットの周辺で実需が弱まってきている点だ。逆の視点で見ると、物流不動産全体の供給過剰が見られている。これが賃料にも大きな影響を及ぼし始めている。

【次ページ】高騰する賃料、それでも“タダ貸し”が増えているワケ

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR