- 会員限定

- 2022/03/10 掲載

さらば!「うざい」モバイル広告、事例でわかる消費者に“刺さる”タイミングとは

【連載】儲かる小売店の「つくりかた」

「モバイル型」と「店頭型」、最大の“違い”は?

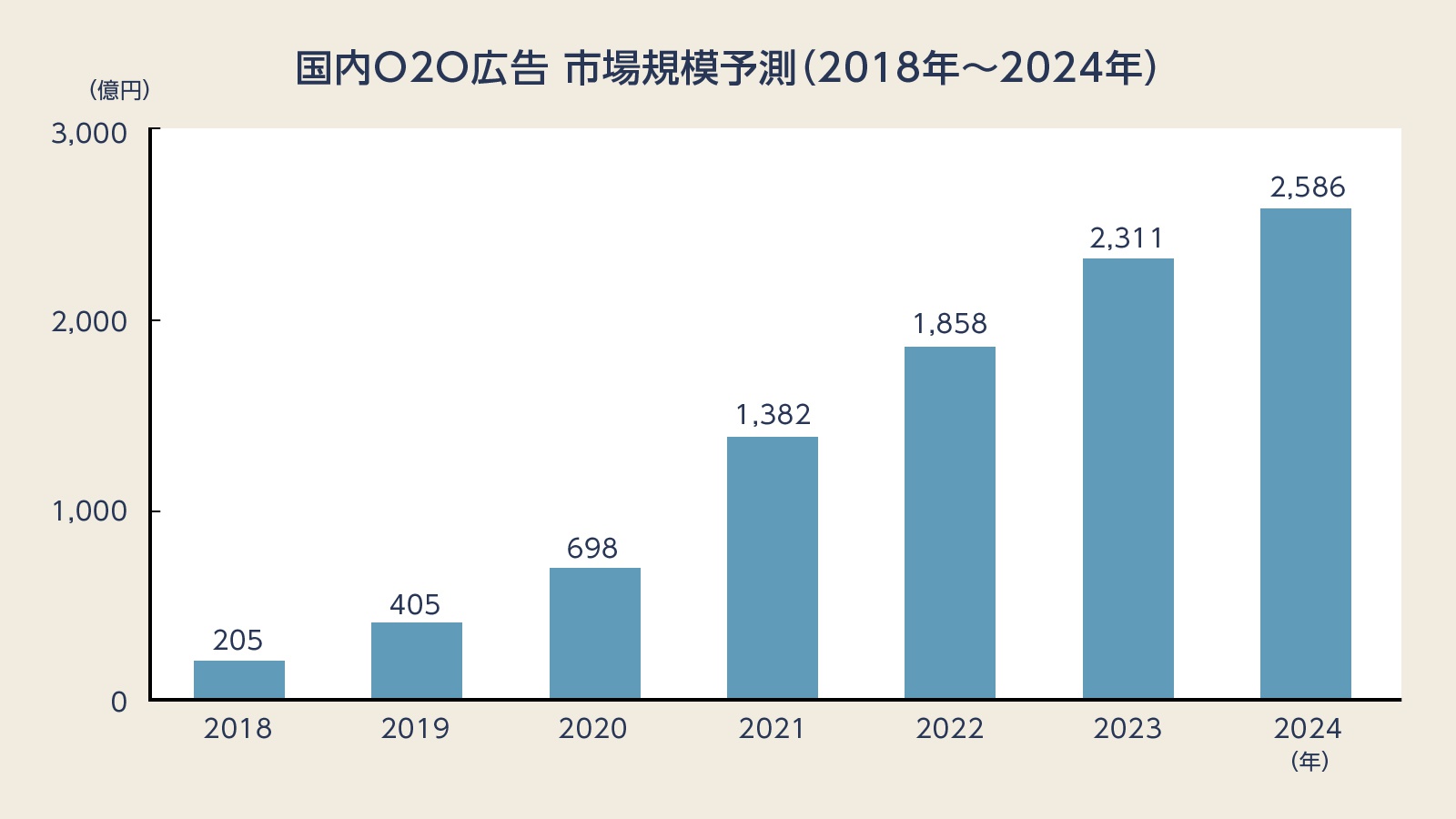

モバイル・マーケティングの中でも、デジタル広告で消費者にアプローチして実店舗での購買を促すO2O(Online to Offline)というマーケティングの市場は拡大傾向にある。実際に、インターネット広告代理店の最大手であるサイバーエージェントは、O2O市場について、2018年に約200億円だった市場規模が2024年には約12倍に拡大するという推計を発表している(注1)。この推計は2019年時点のものであり、コロナ禍を踏まえた状況が反映されていないため、ここまでの水準に拡大するかは当然定かではない。しかし、消費者の「非接触」志向が高まっていることを踏まえると、接触せずに店舗の情報を受け取れるO2O市場が拡大する流れに変わりはないと言えるだろう。

市場拡大が大きく期待されているモバイル・マーケティングは、「消費者との接点」という点で多くの可能性を含んでいる。

たとえば、従来型のマーケティングの一例として小売店頭で発券されるクーポンを挙げてみると、クーポンの発行対象となる顧客は「いつ、何を買ったか」という購買履歴を中心に設定される。また、発券場所、つまり顧客との接点も店頭に限られてしまう。

これに対し、モバイル型のクーポンであれば、クーポンの発行対象顧客は購買履歴だけでなく、モバイル端末を保持したり操作したりする行動履歴とセットで設定される。これにより、店頭に限らずさまざまな場面で顧客との接点を取ることができる。

消費者の「7割」が感じるデジタル広告の“うざさ”

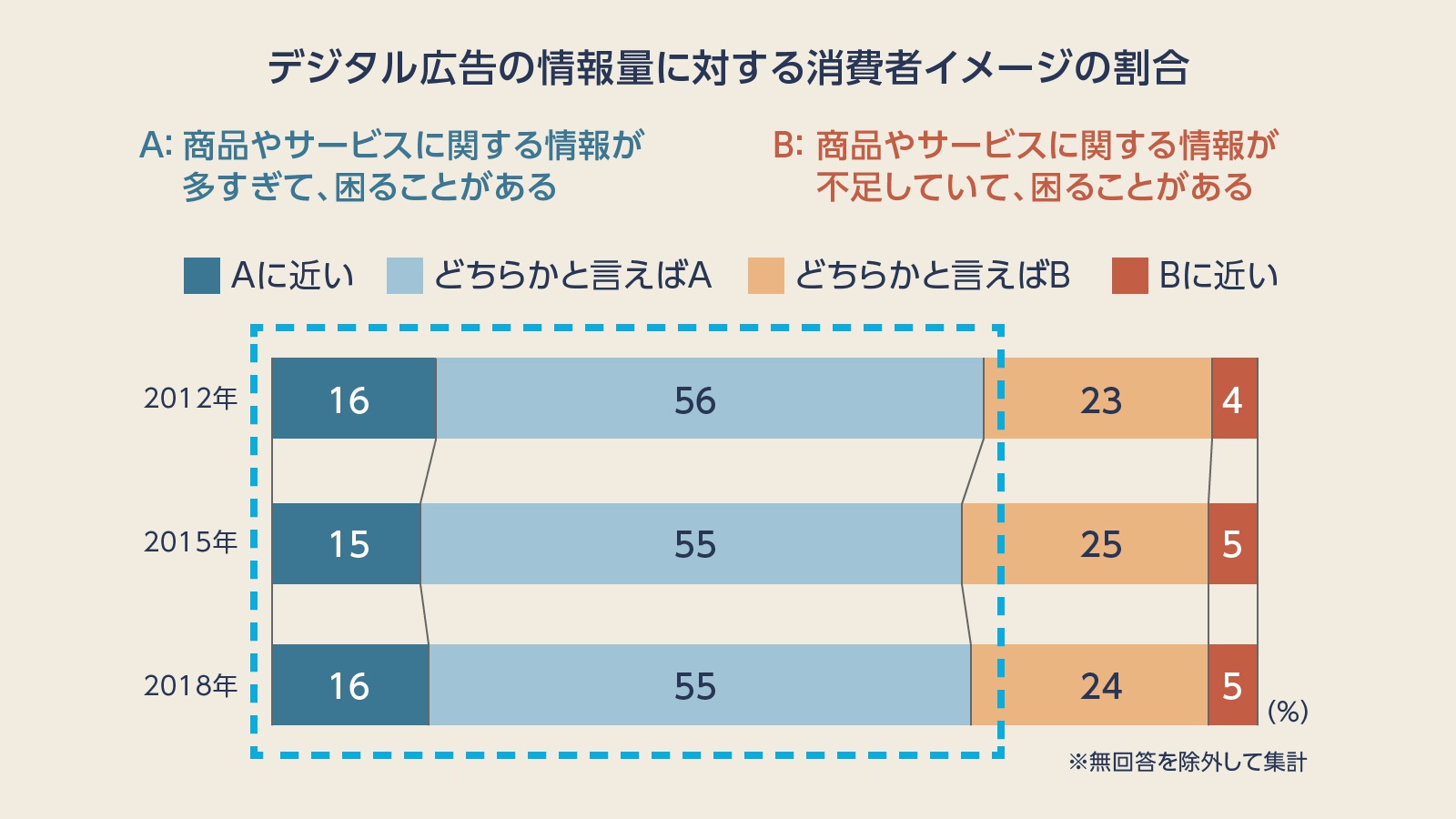

しかし、受け手である消費者側の立場から見た時、懸念点がいくつか挙げられる。野村総合研究所がまとめたデジタル広告への消費者の考え方に関する調査では、デジタル広告における商品情報について71%の回答者が「多くて困る・やや困る」とした。さらに利便性が高まるなどのメリットがあれば個人情報を登録するかという問いに対して、55%の回答者が「登録したくない・ややしたくない」としている(注2)。

この結果は、デジタル広告に対する消費者の情報疲労や辟易(へきえき)さ、情報を利用されることに対する警戒感があることを示している。

また、流通経済研究所がまとめた小売企業によるモバイルアプリの利用状況についての調査では、「回答者平均で約3種類」の小売アプリをインストールしていることや最も頻繁に使うスーパーマーケットのアプリの使用頻度として、「約4割の人が週2回以上である」ことが明らかになっている(注3)。

これらの結果は、「消費者は複数の小売アプリを利用しているし、使っている人は来店頻度と同様のペースで利用している」ことを示唆している。つまり、小売アプリを定期的に使っている消費者は、「買い物に行こう」というタイミングで複数のアプリを使い分けているのである。

これは逆に言うと、消費者が「買い物に行こう」と思っていないタイミングでさまざまな企業から情報を受けても、消費者の心には響かずにスルーされるだけかもしれないのである。このような実態を踏まえると、ただやみくもに消費者にアプローチするのではなく、消費者が受け入れてくれやすい、適時適切な“タイミング”での仕掛けが重要ではなかろうか。

【次ページ】モバイル広告の最適な「タイミング」を解説

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR