- 会員限定

- 2021/02/02 掲載

「くれ竹筆ぺん」の老舗が新分野に挑み続ける理由、目元から農園まで“伝統”が息づく

連載:経営トップに聞く「優秀企業のアプローチ」

墨の聖地・奈良で創業、100年企業の変遷

──まず、日本の墨づくりの歴史的な背景を教えていただけますか?西谷一郎氏(以下、西谷氏):日本書紀によると、推古天皇の飛鳥時代に、大陸から墨が伝わったと記録されています。お寺で写経を行う際に墨や筆の需要があり、室町時代には奈良の墨づくりが一気に広まりました。植物油をつけて燃やす燈明の煤(すす)が、墨として書きやすくて伸びがあるため評判になりました。現在、日本にある固形墨のほとんどは奈良で生産されているもので、全国シェアは約95%に上ります。

──奈良は墨づくりの聖地、というわけですね。その奈良の地で事業を展開する御社の沿革を教えてください。

西谷氏:奈良の地場産業である固形墨をつくる企業として、1902年(明治35年)に綿谷奈良吉が製墨業「綿谷商会」を設立したのが始まりです。学校向けに固形墨を提供するなどの活動を行い、1932年には「株式会社 精昇堂商会」を設立しました。さらに1953年、「株式会社 呉竹精昇堂」と改名し、5年後に液体墨の「墨滴」を発売しました。学校で墨を磨る時間を省くために、そのまま書ける書道用液を開発したのです。

──呉竹の墨滴は、いわゆる墨汁とは異なるものなのでしょうか?

西谷氏:はい、異なるものです。墨汁はポスターや看板に書くことが多いため、色味が墨とは異なっており、文字もテカります。一方、墨滴は、半紙に書いても書道として成立する液体墨です。固形墨に似た色具合いになるように工夫して、液体化します。

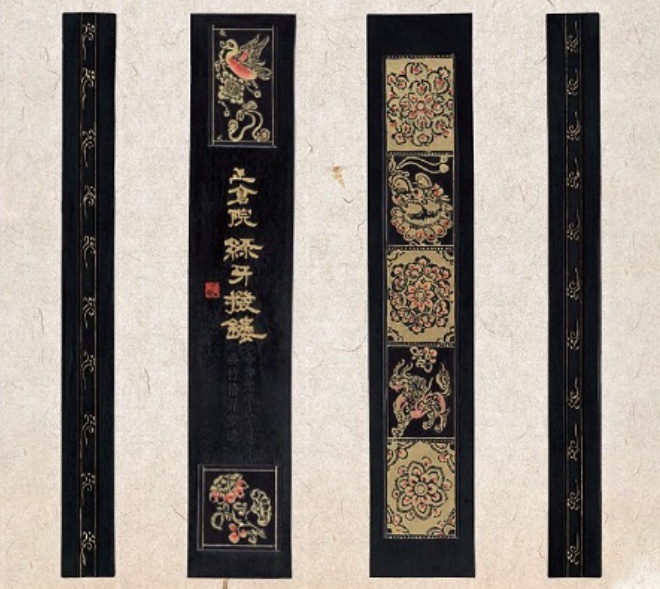

そのほかにも、プロが使う固形墨をそのまま磨りおろした生墨という液体墨もあります。また奈良墨の伝統と技術を継承したいという思いから、後世の評価に耐える固形墨として独自に企画した「千寿墨」も、1975年から毎年数点ずつ発表しています。

水性サインペン、そして「くれ竹筆ぺん」を開発

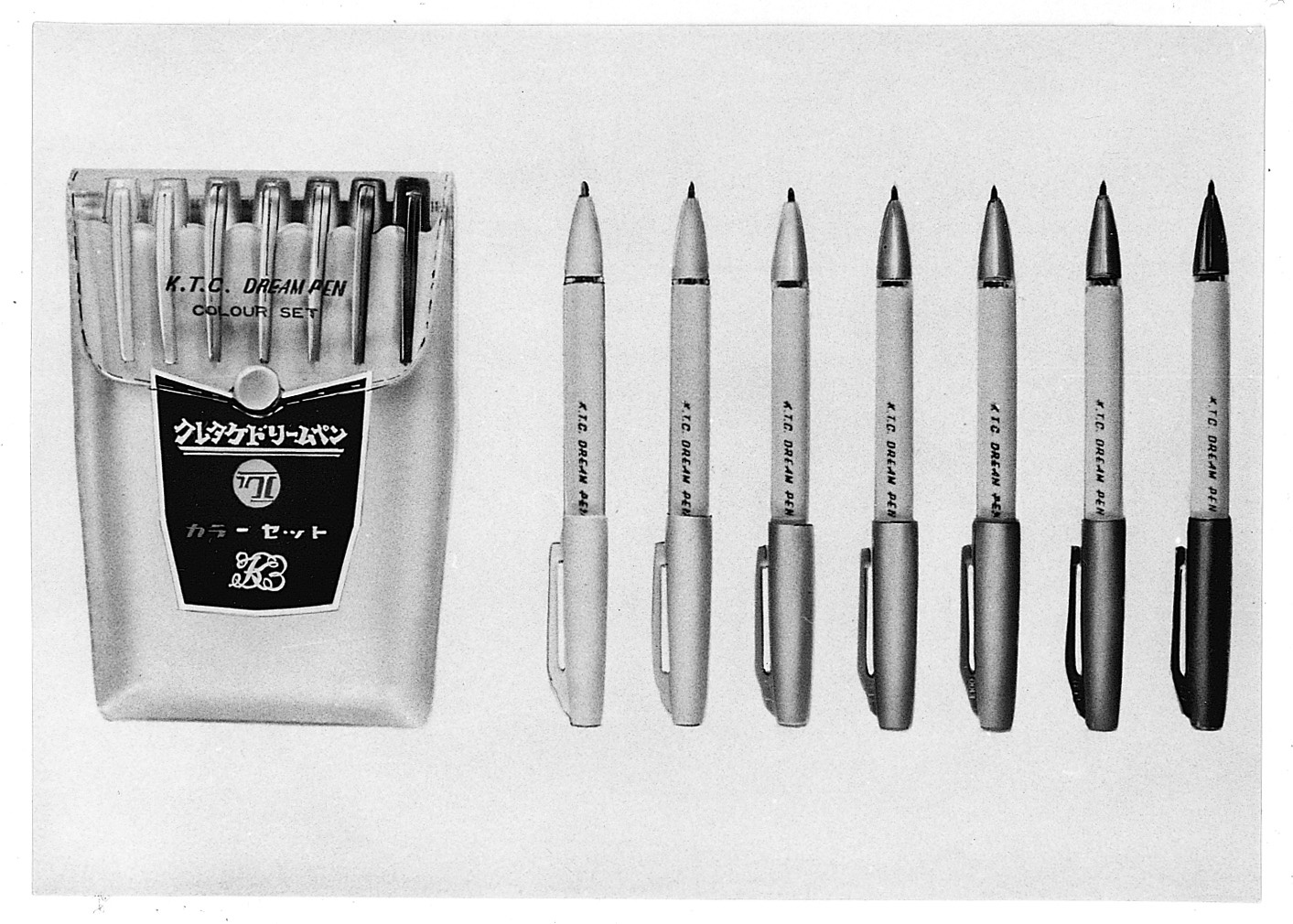

──墨製品だけでなく、独自の水性サインペンや筆ぺんも世に送り出しています。開発経緯について教えてください。西谷氏:時代の変化とともに墨だけでは売上を伸ばせなくなったため、1963年に水性マーカー「クレタケドリームペン」を開発し、市場に投入しました。当時は油性マーキングペンしかない時代でした。このサインペンの技術を活用し、1973年に投入したのが、みなさんよくご存じの「筆ぺん」です。

──その後にペン製品で新たに「ZIG」ブランドを立ち上げました。目的は何だったのでしょうか。

西谷氏:「呉竹」のブランドは、全国的にも知れ渡っていましたが、やはり墨や筆ぺんのイメージが強く、ペン製品も書道コーナーのほうに置かれることが多かったのです。特にマーカーの場合は文具売り場に置いてもらいたかったので、1970年代後半に「ZIG」を立ち上げる動きにつながりました。ロゴについても、ジグザクに描けるから「ZIG」ということでジグザクをイメージしたものにしました。

新ブランドは、海外展開も視野に入れていました。それまでOEMで輸出していたビジネスを、ブランドを確立することでNB(ナショナルブランド)商品の直接貿易に変えていきました。

──海外展開という点では、西洋習字のカリグラフィー分野にも進出しています。

西谷氏:1989年に昭和天皇が崩御され、年賀状が自粛になりました。そのころは、ワープロやPCの普及により、手書きの需要も減ってきていました。少子高齢化で学童も少なくなり、我々の事業に逆風が吹くようになったので、次の事業戦略としてホビークラフト分野に目を向けたのです。

ちょうど米国を中心として、スクラップブッキング(SB)という趣味が広がっていました。家族を大切に思う気持ちから、写真をブッキングして思い出を書いて、飾りつけをして保存するものですが、その文字には西洋習字の「カリグラフィー」の手法が使われました。

ここに目を付け、水ににじまず陽に当てても色褪せないインクとして、従来の染料から顔料に代えた多色ペンを完成させました。ペン先は従来は刃先の割れた鉄筆が使われていましたが、同様の線が書ける繊維芯を専門メーカーと協力して開発しました。結果、米国でヒットし大きな売上につながりました。

【次ページ】液体融雪剤、導電性塗料、化粧品など、ユニークな産業用の新領域を開拓

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR