- 会員限定

- 2020/12/14 掲載

ランドセル大手セイバンの「経営がすごい」ワケ、事業多角化に隠された秘訣とは?

【連載】成功企業の「ビジネス針路」

ランドセル市場の誕生

「天使のはねランドセル」で知られるセイバン(西播)の歴史は、1919年(大正8年)に泉亀吉氏が財布や鞄、キセル入れなどを販売する泉亀吉商店を設立したことに端を発する。当時、播磨(現在の兵庫県西部)では皮革の貿易が盛んであり、その中で御津町室津(みつちょうむろつ、兵庫県南西部の港町)の漁師らが、漁業の閑散期である冬場に作った皮革を利用して商品化したことが同社の始まりだ。

その後、1885年(明治18年)に官立の模範小学校であった学習院初等科が「背嚢(はいのう)」というランドセルの原型を通学かばんに指定したことから、ランドセルの普及が始まる。

当初は布製だったランドセルも、1887年(明治20年)に当時の皇太子(後の大正天皇)が学習院初等科に入学されたことを祝い、内閣総理大臣であった伊藤博文が皮革製の箱型のランドセルを特注し、献上したことがきっかけと言われており、ここから革製ランドセルの歴史が始まる(よって、今でもいわゆるランドセルを「学習院型ランドセル」と呼んだりもする)。

セイバンも終戦翌年、1946年にランドセル工場を設立し、ランドセルの生産に注力を始める。その後、セイバンはTVCMを活用し、全国の子供たちと母親の心をわしづかみにする。1993年には、「世界一軽いランドセル」としてギネスにも認定され、さらに2003年にリリースした『天使のはね』は、子供の背負い心地を改善するイノベーションとして、今でも指名買いされるブランド力を誇り、業界における確固たる地位を確立させている。

ランドセル市場縮小に対する危機感

このように、セイバンは業界のリーディングカンパニーとしてさまざまな挑戦を重ね、業界を引っ張ってきたが、日本は少子化に歯止めがかからない状況にあり、ランドセル市場の縮小は予測できていた。2011年に就任した現社長・泉貴章氏は、元々ほかの企業に所属していたことから、客観的にセイバンの事業を捉えられていたという。就任直後から社内においてあらゆる改革を進めたが、特に将来予想されるランドセルの落ち込みをどのように補うかという課題に対し、多角化による新たな収益化の必要性を痛感していた。

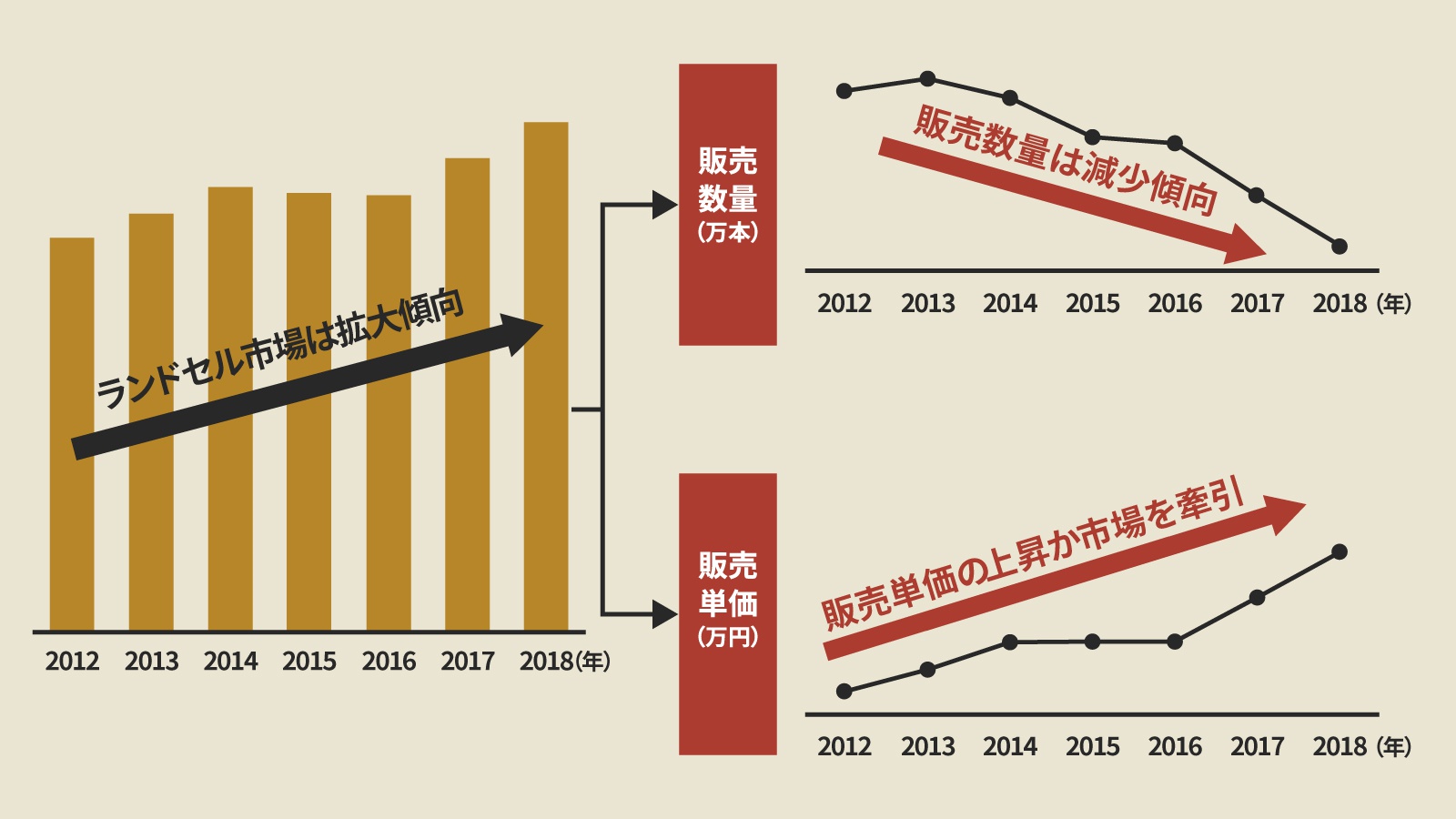

そうした不安とは裏腹に、少子化が進展する中、ランドセルの市場規模は縮小するどころか、上昇傾向を示していた。

これは少子化を上回るスピードで商品単価の上昇が進んだ結果だった。こうした状況を受けセイバンの社内意識はどうしても既存事業から離れることはできなかったという。

足元では市場は伸びてこそいるものの、長い目で見れば減少に転じることは目に見えており、社長の泉氏は人一倍の危機感を抱いていたのだ。

セイバンの変革、着目した社内リソースとは

こうした状況下で、事業の多角化を検討しはじめたセイバンが、まず着目したのは自社の強み・保有する資源であった。それはすなわち、セイバンの企業文化そのものだった。セイバンの歴史は、「『愛情品質』のものづくり」というビジョンに示されるとおり、子供思い(=ユーザー志向)のイノベーションの連続であった。実際にセイバンのランドセルは、教科書を積み込み、6年間、雨の日も風の日も毎日通学する子供を想定して作られており、通学の負担を軽減する機能性、交通事故などを防止すべく反射性素材を搭載した安全性、さらには6年間型崩れしない耐久性に配慮されている。

こうした利用シーンを想定した商品作りと、飽くなき改善心こそセイバンの強みの源泉と考えられる。同社は、この強みから領域をズラシた多角化を志向することにしたのである。それが、ビジネスパーソン向けバッグの「MONOLITH」というわけだ。

実際に、「MONOLITH」に使用されている素材からなどから、尋常ではないこだわりを感じとることができる。正直、「MONOLITH」は、一般のかばんと比べてオーバースペックと言える。とはいえ、「このバッグは必要か?」という商品コンセプトのもと誕生した同製品は、まさに作り手がユーザーを想い試行錯誤した結果と言える。

新規事業の難しさ:「ヒト・モノ・カネ」不足

セイバンのように新規事業を立ち上げることは簡単なことではない。特に、新規事業を立ち上げる際、ややもすると新規事業を立ち上げることが目的となってしまい、立ち上げた段階で力尽きてしまう事例が多い。また、一般に、老舗企業、特に単一ブランドの企業においては、既存事業をより良くすることに意識が向かうため、結果として新しいことを考える、または新しいこと実行することに不慣れなことが多い。

また、大企業のような圧倒的な企業体力を有しているわけではない中小企業にとって、本気で新規事業を立ち上げ、多角化を推進しようとする際、さまざまな経営資源が不足という課題に直面する。特に、問題になるのが、「ヒト・モノ・カネ」不足だ。

セイバンにおいても、ランドセルという単一商材を長年作り続け、そのための改善を重ねてきたため、新しいブランドを立ち上げる、いわゆる「0→1(ゼロイチ)」は不得意であった。そして、ほかの企業と同じく「ヒト・モノ・カネ」不足という課題に直面したのだ。

この課題を乗り越えるため、セイバンは2つの工夫を凝らした。ここからは、その秘密を解説したい。

【次ページ】新規事業の「成功確率」を上げる工夫とは?

関連コンテンツ

PR

PR

PR