- 会員限定

- 2013/07/16 掲載

NRI城田真琴氏が語る「ビッグデータ第二章」、6億円のコスト削減・異業種協業事例も

1962年東京生まれ。東京電機大学工学部卒業。産業用ロボットメーカーの研究所にて、サーボモーターやセンサーなどの研究開発に4年ほど携わる。その後、アスキー入社。週刊アスキー編集部、副編集長などを経て、2002年にフリーランスライターとして独立。おもにロボット、ネットワーク、エンタープライズ分野を中心として、Webや雑誌で記事を執筆。主な著書に『キカイはどこまで人の代わりができるか?』など。

業種・目的によって求められるビッグデータは大きく異なる

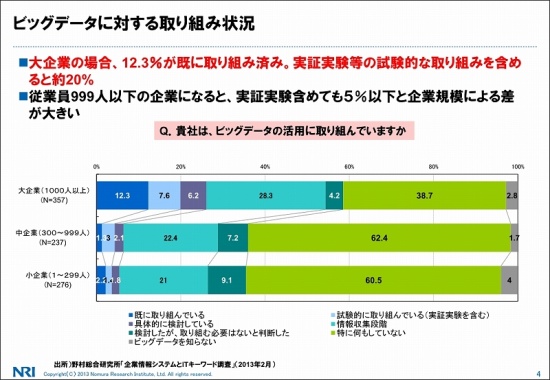

5月21日に開催されたITロードマップセミナー SPRING 2013に登壇した城田氏は、NRIのアンケート調査をベースに、最近の日本企業のビッグデータ活用状況について述べた。この結果から分かるのは、日本ではビッグデータに取り組んでいるのは大企業が中心であることだ。実証実験を含めて20%ほどが何らかの形で取り組み済みで、検討中の企業も6%ほどある。「その一方で、999人未満の企業では実証実験も含めて5%以下という結果で、企業規模による取り組みの格差が大きい。」(城田氏)

また企業別にデータ分析対象をみると、かなり違いがあることが分かる。「全般的に業種を問わずに多いのは顧客情報や取引履歴データだ。だが、それ以外のものでは、POSデータやWebデータ、ソーシャルデータならば商社・卸売・小売業、音声データならば金融業・証券・保険業、位置情報ならば建設・土木・不動産業、センサーデータならば製造業というように、それぞれ必要とされるデータが違っている」(城田氏)という。

このように業種によって必要なデータに隔たりがあるのだが、それではデータをどのように活用しているのだろうか。城田氏は「やはり活用データが異なれば、その目的も違うことがはっきりと見えてくる。」と説明する。

たとえば、商社・卸売・小売業では顧客の購買履歴を活用し、送品割引クーポンを配信する販促に活用するケースが多いという結果が出た。また金融・証券・保険業では、顧客がコールセンターに問い合わせた履歴を活用し、新商品開発や離反予備軍の抽出に役立てている。製造業ではRFIDを利用したSCMの高度化、建設・土木・不動産では位置情報や業務機器のセンサー情報から得た知見を異常検知・保守業務への効率化に活用している。

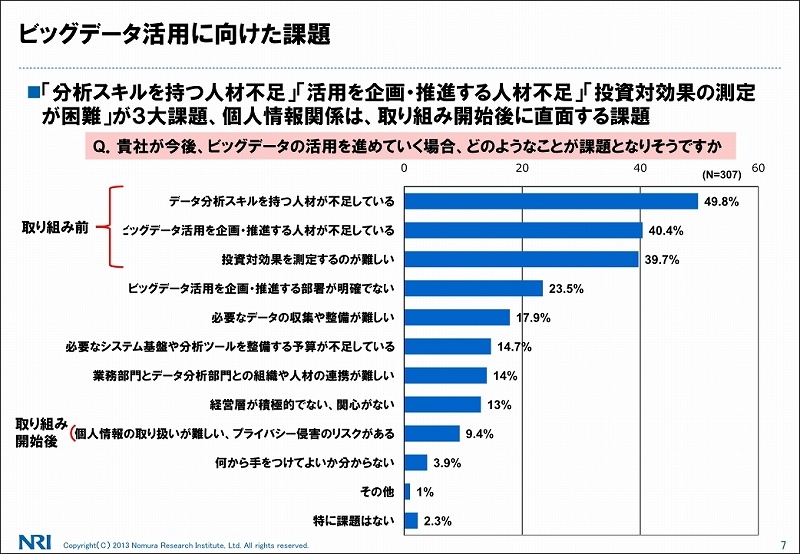

このような結果を踏まえ、ビッグデータ活用に向けた目下の課題には何があるのだろうか。

上位の課題は「データ分析スキルを持つ人材の不足」「ビッグデータ活用を企画・推進する人材が確保できない」「投資対効果が見えない」というように、ビッグデータ活用に取り組む前に障害となるハードルが挙げられた。

城田氏は「ITベンダー側では、データ分析だけではビジネスとして大きな売上にならない。本音はハードウェアやソフトウェアを売りたいが、ユーザー企業が求めているのは、まず活用・企画ができる人材であり、そのあとにデータサイエンティストがくる。ITベンダーとしてニーズを掘り起こし、具体的に活用を企画するところからサポートしないと、ビッグデータが大きなビジネスとして開花することは難しいだろう。」と指摘する。

ビッグデータで年間約6億円ものコスト削減に成功した事例も

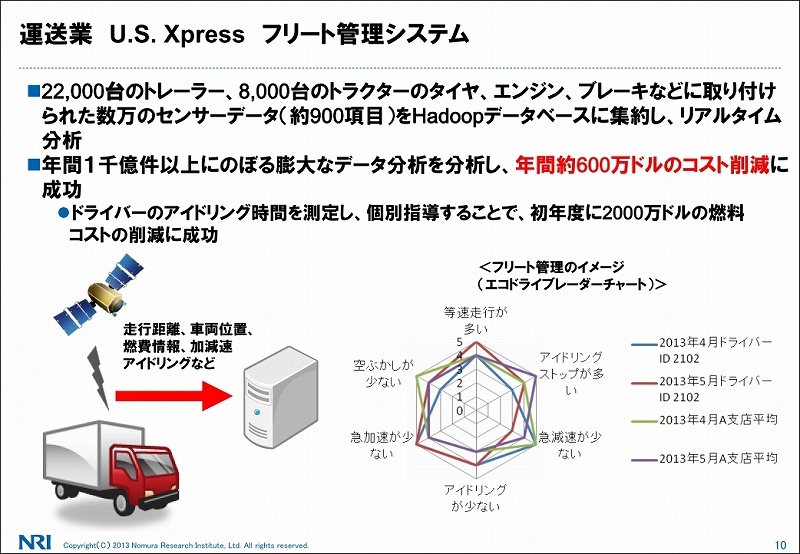

米国の運送業では、U.S.Xpressの「フリート管理システム」(車両管理システム)の活用事例が有名だ。数万台もの車両から取った約900項目のセンサー情報(年間で1000億以上のビッグデータ)をHadoopに集約してリアルタイム分析を実施。走行距離、車両位置、燃費情報、加減速(急ブレーキをかけたかどうか)、アイドリングなどのデータからチャートをつくり、各ドライバーにアドバイスすることで、年間で600万ドル(約6億円)ものコスト削減に成功したそうだ。

金融業では、アメリカン・エキスプレス(AMEX)が「MyOffers」というサービスを2012年5月からスタート。これは、同社のiPhpne用アプリケーションを活用し、顧客のカード決済履歴と位置情報(GPS情報)をヒモ付け、過去に買い物をした店舗、いま顧客がいる位置に近い店舗などを分析し、その人が本当に使いそうなクーポン券を優先順位を付けて発行する仕組みだ。「いま店に来てくれたら20ドルをキャッシュバックします!15%引きクーポンを差し上げます!というように、過去に利用した店や現地点から近い店からオファーが届けば、使ってくれる確率は非常に高くなる。」(城田氏)。

また従来のような手法で販促を打っても、実際に顧客にクーポンを使ってもらえたかどうか、その効果測定はかなり難しい。この場合は、クーポンを利用する際にAMEXカードを使うことが大前提となっており、店舗側で自動的にサービスを適用すれば効果測定も可能だ。利用者もクーポンをペーパーに出力する必要がなく、使い勝手がよい。そのため米国ではかなり流行っているサービスだという。

城田氏は、小売業の事例についても紹介した。小売業界はショッピングアプリが多い。オンライン食品店のPeapodでは、2012年9月に「Peapod Mobile」というアプリをリリース。買い物リストだけでなく、カメラをかざして商品の原材料やカロリーを確認したり、配達日を指定できる機能も盛り込んだ。「ビッグデータ的な観点では、過去の購買履歴を分析し、その人が買ってくれそうな本日のセール品をリコメンドしたり、買い忘れていそうなものを提示する機能がある」(城田氏)。

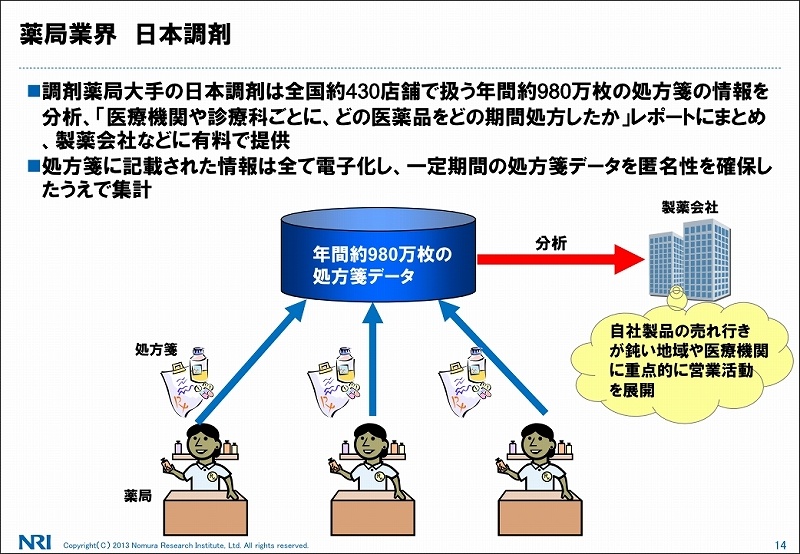

日本でも特筆すべき事例があるという。全国に430店舗を展開する調剤薬局大手・日本調剤の事例だ。年間980万枚もの処方箋を分析し、「医療機関や診療科ごとに、どの期間にどんな医薬品を処方したか」という情報をまとめ、製薬会社などに有償で提供している。

この種の情報は製薬会社にとって喉から手が出るほど欲しいもの。自社製品の売れ行きを地方ごとに確認できるからだ。個人情報が気になるかもしれないが、すべて匿名化され、あくまで集計データとして提供しているため問題はないという。「このビジネスは昨年から始まったばかりだが、驚くべきことにすでに月商2,000万円のビジネスに成長している。すぐに効果が出たという意味で大変興味深い例だ」(城田氏)。

【次ページ】外部データ連携がビッグデータ第二章の扉を開ける

データ戦略のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR