- 会員限定

- 2019/10/03 掲載

MDMのためのデータベース統合、現場から抵抗されても成功に導くには?

ガートナー アンドリュー・ホワイト氏が解説

MDMの実践が困難なこれほどの理由

データ活用の推進において、何よりも重要になるのがデータ品質だ。いくら分析手法に知恵を絞っても、データ自体の信頼性が低い場合の成果は推して知るべしだ。そこで今、マスターデータ管理(MDM)に乗り出す企業が相次いでいる。社内には部門ごとにいくつものデータベース(DB)が存在するが、それらのほとんどは最適化の過程でデータ形式が変わり、また、二重入力や誤入力なども相まって、データ品質が低下してしまっている。

MDMの狙いは、それらを改めて統合し、一元管理の仕組みを整えることで、データ品質を抜本的に向上させることにある。

「ただし、MDMに着手しながらも、道半ばで断念する企業も実のところ数多い」とホワイト氏は説明する。その一番の理由はMDM自体が極めて困難なプロジェクトであることだ。

「そもそも現場は現状のDBに不満を抱いていないことに加え、MDMによって、DB利用に新たな制約が生じる可能性もある。これでは現場がMDMに反発するのも当然だ。しかも、MDMは各部署に最適化されたDBを統合するという技術的に困難かつ、長い期間を要す取り組みだ。必然的に、これらを踏まえた周到な事前準備を抜きには、MDMの完遂はおぼつかない」(ホワイト氏)

プロジェクトの円滑化にトップダウンのサポートは必須

ホワイト氏がMDMプロジェクトの成功で不可欠な要素に挙げるのがトップマネジメントの支援だ。MDMはデータ活用によって、従来は困難だった新たな価値を創出する下準備ともいえる。「ただし、短期的な利益を優先する現場には、その意義をなかなか理解してもらいにくい。こうした状況で作業を推し進めるには、トップダウン型の絶対的かつ強力なリーダーシップが不可欠だ」(ホワイト氏)。

そのうえで、MDMの様式を理解し、統合のシナリオを描き、着実に遂行するというのが、「あるべきMDMの進め方」(ホワイト氏)という。

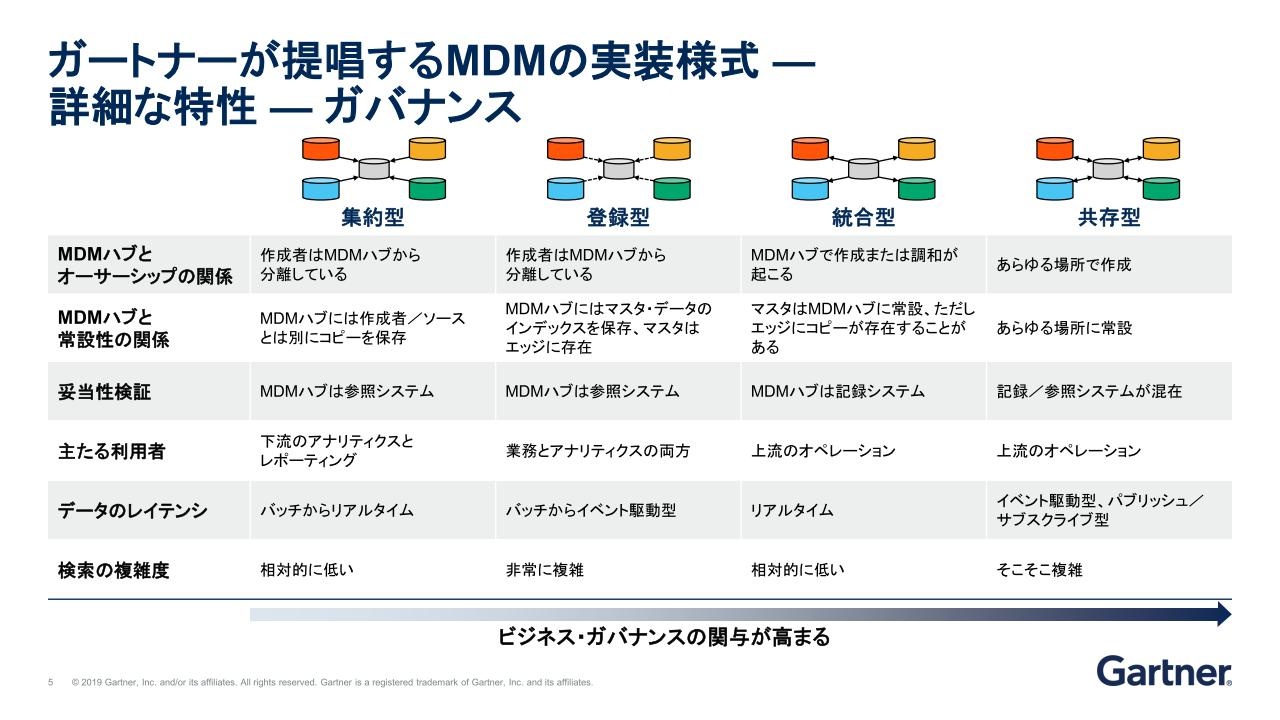

まず、MDMの実現様式については、4つに分類される(詳細は「マスターデータ管理(MDM)とは何か?ガートナーが事例から導き出したデータ一元化の4手法」を参照のこと)。

1つ目は、分散したDBの中身を整理/統合してゴールデンレコードを作成する、最も基本的な統合様式の「集約型」だ。

統合に際して既存DBに変更が生じず、統合後も各DBは独立して存在し続けるため、ビジネスへの影響が極めて小さいことがメリットだ。「レポーティングやBI/DWHによる分析、AI処理などの多様な用途と、あらゆる職種に適している」(ホワイト氏)のも魅力だ。

2つ目は、分散したDBを仮想統合する「登録型」である。この手法と集約型との一番の違いは、ゴールデンレコードの中身が、各データの場所を指定するメタデータであることだ。集約型と同じく、各DBは存在し続けるため、アプリケーションへの影響や実装の手間は小さい。

3つ目は、各DBを基にゴールデンレコードを作成し、それを各システムでも利用させる「統合型」だ。

データの更新がマスターデータを起点に行われるため、IT部門にとってデータの管理性が高く、一元的なアクセス制御によりセキュリティを確保しやすいことがメリットだ。ただし、MDMの導入によるアプリケーション、ひいてはビジネスへの影響も大きく、採用にあたっては現場との摩擦も生じやすい。

4つ目は、各DBで管理された属性レベルのデータを集約/統合してゴールデンレコードを作成し、各システムでも利用させる「共存型」である。

各DBにとって集約されるデータは全データの一部であり、DBは引き続き存在し、データも更新される。

その仕組みから、ゴールデンレコードと各DBのミラーリングが必要とされ、技術的な難度は最も高い。また、継続的にゴールデンレコードが更新されるため、データの信頼性とセキュリティの確保のために、全社的なガバナンスの確立が求められる。

【次ページ】B2BとB2Cで異なる高度化のアプローチ

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR