- 2013/01/10 掲載

早大・日立・KDDI・NECなど、災害時の被災者支援を行う情報セキュリティ技術を開発

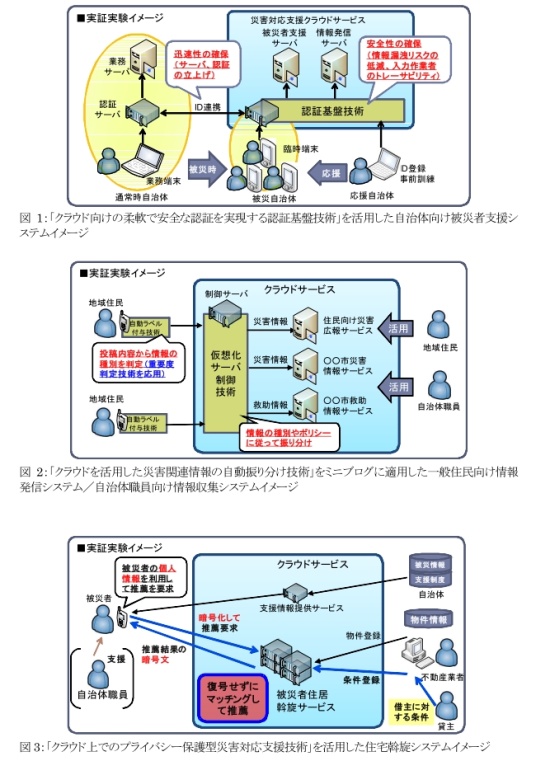

1つめは、早稲田大学と日立によって開発された平常時の認証方式に依存しない、クラウド向けの柔軟で安全な認証を実現する認証基盤技術。

現在、自治体が管理する住民情報へのアクセスには、ICカードなどを利用した安全性の高い認証方式が利用されている。これに対し、被災状況により、避難所での業務再開が必要となった場合、迅速な業務立ち上げのためにはオープンなネットワークを経由し、ICカード認証を使用しないタブレット端末などを用いた業務システムの立ち上げが必要となる可能性がある。

このような場合でも、平常時と同等の情報セキュリティレベルを確保し、適切な認証によって住民情報へのアクセス制御を実現する情報セキュリティ技術を開発した。具体的には、被災時に確保可能な認証方式を用いて、その認証結果に加え、利用時間帯、利用場所、利用回線、認証の成功履歴や失敗履歴などの情報と照合することで、総合的に認証レベルを算出するマルチレベル認証技術となる。

今回の実証実験では、指静脈認証方式を用いて、タブレット端末においても情報セキュリティレベルを維持して、住民情報へのアクセスが可能となることを確認するという。

2つめは、NECとKDDI研究所によって開発されたクラウドを活用した災害関連情報の自動振り分け技術。

今回開発された自動振り分け技術とは、災害時にソーシャルサイトなどに投稿される大量の情報を効率的に収集するため、スマートフォンなどの端末側で投稿内容から、災害情報や救急情報といったラベル付けを自動的に行い、クラウド上のサーバが、ラベルや位置情報、システムの状態などを勘案して最適なシステムに情報の振り分けを行う技術となる。

大規模災害発生時などにおいてソーシャルサイトなどから災害情報や救急情報を収集する際に、本技術を適用することで、被災者や関係機関から提供される情報を、関係する自治体に迅速に配布できるだけでなく、自治体の対応部門はより重要度の高い情報だけを効率的に収集できるようになるという。

3つめは、東海大学とNECが開発したクラウド上でのプライバシー保護型災害対応支援技術。

プライバシー保護型災害対応支援技術とは、データを暗号化したまま処理する技術で、プライバシー情報などの機微データを活用しつつ、同時にこれらの漏えいを防止することに有効だという。

クラウドでの検索や統計処理といった機微データの処理に本技術を適用すれば、これらの処理が暗号化したまま行われるため、クラウドから機微データが漏えいすることを心配する必要がなくなるという。

復興時の生活再建のため、個人情報を活用することで被災者の被害や支援の状況に合った適切な住居を迅速に斡旋するサービスを展開する際に、本技術を適用することでこの活用される個人情報の漏えいを強固に防止することができる。

今回の実証実験では、開発した情報セキュリティ技術を活用し、被災時や復興時の業務を想定し、以下の3つのクラウド型実証実験システムを開発した。

図2:「クラウドを活用した災害関連情報の自動振り分け技術」をミニブログに適用した一般住民向け情報発信システム/自治体職員向け情報収集システムイメージ

図3:「クラウド上でのプライバシー保護型災害対応支援技術」を活用した住宅斡旋システムイメージ

実証実験システムは1月中旬から2月上旬にかけて東日本大震災被災地域にて稼働予定で、開発した情報セキュリティ技術の有効性や業務上の有用性を確認する。

また、1月中旬から2月上旬にかけて、福島や岩手、宮城の自治体関係者や住民などに実際に実証実験システムを利用してもらう。

本技術は、総務省の委託研究「災害に備えたクラウド移行促進セキュリティ技術の研究開発」のもと開発されたもの。今後、本技術をもとに、自治体のサービスをクラウドで提供することを促進し、より円滑な被災者支援に貢献していくという。

関連コンテンツ

PR

PR

PR