- 会員限定

- 2023/12/07 掲載

観光か、侵略か。「インバウンド爆増」の光と陰、日本が進むべき観光立国への道筋とは

京都や北海道はすでに「観光トラブル」が続出

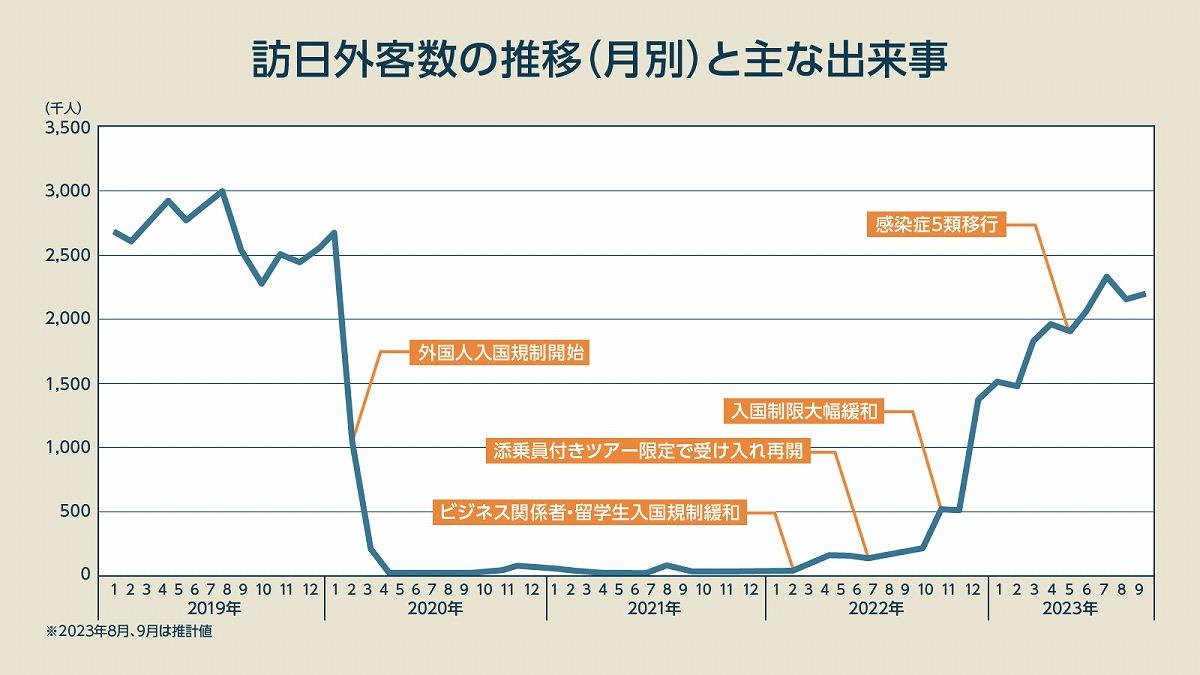

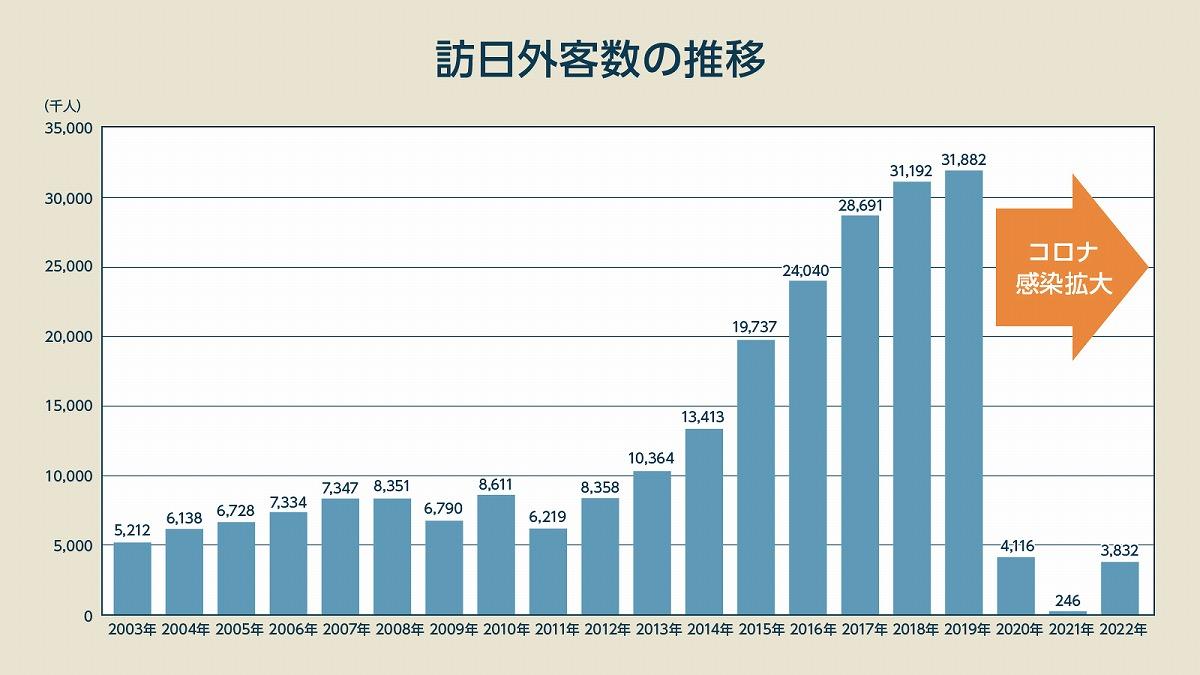

日本政府観光局(JNTO)の訪日外客統計によれば、訪日外客数は新型コロナウイルス感染拡大前で最もピークだった2019年に3188万2049人となり、2010年代初頭と比較して4倍近い規模にまで急拡大した(図2)。

そのため、大型観光地ではすでにその弊害が見られた。特にインバウンドに人気の高い京都、北海道でその傾向は顕著だ。

京都では、花見に外国人が殺到して安全管理ができなくなり、祇園白川のライトアップを中止した経緯がある。さらには、花の写真撮影に夢中になって通行の邪魔になる、花の枝を折って持ち帰る、といったマナー違反が横行した。京都を歩く舞妓さんを強引に撮影しようとする舞妓パパラッチなども問題視されている。

一方、北海道では、観光開発による地価の高騰が深刻だ。代表的なのがインバウンドに人気のリゾート地であるニセコだ。1990年代後半~2000年代にかけて、パウダースノーなどの自然環境を好んだオーストラリア人が流入し、割安感のあった別荘が買われたのが始まり。だが今は中国、マレーシアなどの新興アジア圏の資本が参入し、外国人が外国人のための観光開発をしている状況にある。投機目的での不動産購入も増えており、実際には人が住んでいない物件もある。

各地で見られる弊害としてはタクシー不足がある。ただですら運転手不足が言われているが、インバウンドの利用増加から不足に拍車がかかり、一般の人が利用しにくい状態になっている。ホテル不足も挙げられる。2010年代後半からコロナ前までホテルが満室で予約できない状況が起き、実際に影響を受けた人もいるだろう。受験シーズンの2月は春節でもあることから、受験生が泊まる宿を手配できないといった弊害も起きた。

こうした中、観光庁は2018年、「持続可能な観光推進本部」を設立した。だが、コロナ前はインバウンドの経済波及効果への熱い期待にかき消され、あまり表だってオーバーツーリズムは言われてこなかった。コロナ禍になって改めて冷静に捉えられるようになっている。

「観光ではない、侵略だ」

国によって事情も異なるため一概には比較できないが、海外の大型観光地におけるオーバーツーリズムは非常に苛烈な状況となっている。経済政策として観光客の受け入れを促進してきたスペイン・バルセロナでは、水着姿で買い物をするなどの観光客によるマナー違反をきっかけに、住民と観光客の軋轢(あつれき)が高まった。「これは観光ではない、侵略だ」と市民のデモが勃発、反観光の動きが加熱した。イタリア・ヴェネチアでは、外国資本による観光開発が加熱して地価が上昇。住まいや店舗を手放す住民が増え、実際に居住する住民が減少する事態になっている。

こうしたオーバーツーリズムに対し、海外では次々と対策を実行している。たとえば、先に挙げたヴェネチアでは、5ユーロ(約800円)の入域税を2024年から試験的に導入することを検討。オランダ・アムステルダムでは以前から行ってきた、クルーズ船寄港の抑制、好ましくない観光客の締め出しなどの施策に加えて、観光客税8ユーロ(約1,200円)を、2024年からクルーズ船で日帰りの観光客に対して11ユーロ(約1,700円)に増税し、宿泊する場合にはホテル宿泊代の12.5%を徴収するとしている。

オーバーツーリズムは観光によるポジティブな影響とネガティブな影響のバランスによって問題化するものであって、観光の受益を住民が望んでいる場合は大きく問題化しないことも多い。国内でも、観光が基幹産業である地域ではインバウンドを希求する声が大きい。

しかし、限度を超えた観光客の流入によって住民の生活が脅かされるレベルになると、問題は一気に深刻化する。海外で起こっている状況は、すでに京都や北海道で起き始めているのだ。観光事業が地域経済を潤してきた大型観光地では、住民が観光客に対して嫌悪を感じるようになってきており、観光振興政策は曲がり角に来ていると言える。

関連コンテンツ

PR

PR

PR