- 会員限定

- 2020/01/16 掲載

GAFAも難航のヘルスケア最大の余白、“「不遇の死」の要因1位”を誰が解決するのか?

前編はこちら(※この記事は後編です)

ヘルスケア領域の根源課題と大きな「余白」

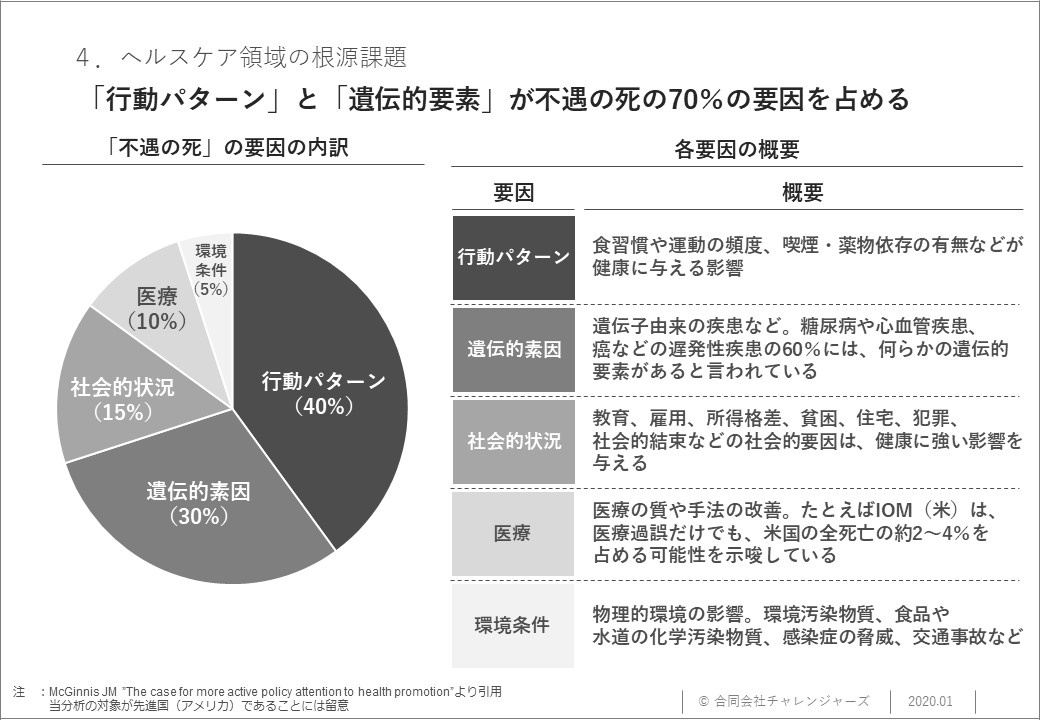

ヘルスケアの根源的な課題とは何か? それは、本来であればもっと長く生きることができたであろう人々を、「不遇の死」から救うことであろう。では、「不遇の死」はどのようにして起きてしまうのか?下のチャートは、米国最大の財団であるRobert Wood Johnson Foundationが「不遇の死」を予防するために行った研究を整理したものである。この研究は、米国の最大手のベンチャー・キャピタルであるa16zの記事など、ビジネスにおけるさまざまな文脈で使用される「定番」のデータである。

ここで挙げられている、不遇の死の要因の大きさは、課題解決時のインパクトの大きさをそのまま表していると考えられる。すると、実は前編で紹介したAIベンチャーの多くが、「医療」のたった10%の領域をターゲットにした取り組みをしていることがわかる。また、GAFAが取り組む事業の中には、「行動パターン」の40%の領域にチャレンジしているものもあるが、大きなインパクトを出すには至っていない。つまり、大きなポテンシャルを持った領域が、解決されないまま「余白」として存在しているのである。

ここで、不遇の死の要因の40%を占める「行動パターン」と、30%を占める「遺伝」について、それぞれ革新的なソリューションを打ち出している技術や企業を紹介したい。こうした技術や企業の取り組みは、まだ萌芽(ほうが)にとどまっているのが現状だが、そのポテンシャルの大きさから、2020年代のビジネスの在り方を、大きく変える可能性を秘めている。まずは、30%を占める「遺伝」から見ていこう。

不遇の死の3割を占める「遺伝」に立ち向かう「ゲノム編集」

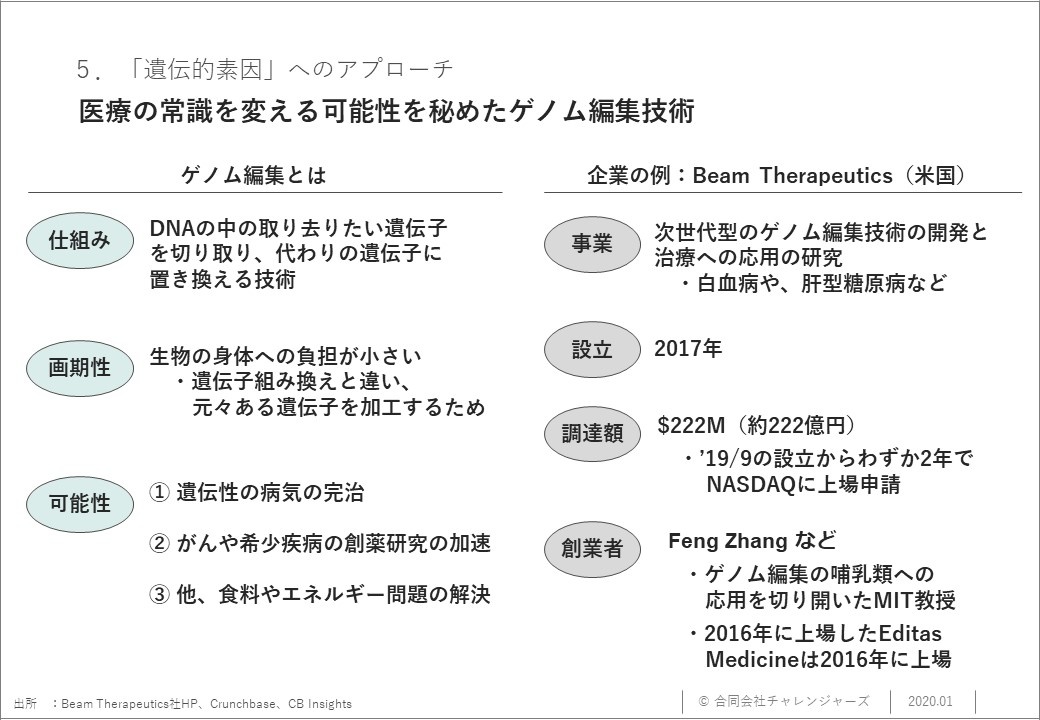

2010年代の後半から、「ゲノム編集」と呼ばれる技術が注目を集めつつあるのをご存じだろうか。ゲノム編集とは、文字通りゲノムの編集・遺伝子工学のことを指し、遺伝子の追加や修正、削除を行うことができる技術のことである。従来の遺伝子組み換え技術とは異なり、ターゲットとなる遺伝子をピンポイントで追加・修正・削除することが可能になるため、精度や効率の観点で、従来の技術よりもはるかに優れている。

このゲノム編集には、医療分野では白血病やAIDSといった難病の治療や、遺伝性疾患・感染症に対する新薬の開発に応用可能だと言われており、「不遇の死」の課題を解決する上で大きな可能性を持った技術である。

この可能性に対し、ビジネスの現場からも注目が集まっている。たとえば遺伝子疾患に対する新薬開発の米国のベンチャー企業Beam Therapeauticsは、創業からわずか約2年で計2.22億ドル(約222億円)の資金調達を実現し、9月にはナスダックへの上場申請を行った。同様に、創業後数年で100億円以上の資金調達に成功するゲノム編集×医療のベンチャー企業が多数現れつつある。

とはいえ、ゲノム編集という技術が持つポテンシャルと比べれば、上記の投資金額だと少なすぎるというのが正直なところだろう。ゲノム編集への投資マネーの流入は、2020年代に一気に進むと思われる。

一方で、ゲノム編集は、上記で挙げたような恩恵だけを我々に与えてくれるわけではない。ゲノム編集の技術は、遺伝子操作により親が望んだ外見・体力・知力などを備えさせた「デザイナーベビー」や生物兵器の開発といった、倫理的・人道的に賛否の分かれる分野に対しても応用が可能なものでもある。

実際に2018年11月の中国において、ある研究者によってゲノム編集の行われた女児が誕生したという発表が報道され、世界中から非難が寄せられた。人権の侵害やゲノム編集による未知のリスクに対して、国際世論が動いたのである。研究データや女児の存在が確認できなかったことや、女児の誕生があったとされた病院の存在が否定したことなどからこの事件は幕引きとなったが、ゲノム編集の人類に対する応用が、いかにセンシティブな問題かということが突きつけられた事件であった。

以上のことから我々はゲノム編集という技術の正の側面だけではなく、負の側面に対しても理解を深めなければならない。そしてそこでは、技術やビジネスだけではなく、国際的なコンセンサスの醸成/ルールメイキングが必須となる。2020年代にゲノム編集が社会実装され、大きなインパクトを残すには、大きなハードルが残されている。

感情に働きかけて、4割の「行動パターン」を変容させる

Apple Watchなどのウエアラブルデバイスを活用している方は、「そろそろ運動しましょう」といった、健康を高めるためのレコメンドを日々目にしているのではないだろうか? GAFAなどのプラットフォーマーは、個人のヘルスケアデータをAIで解析し、最適な行動を提案しようとしている。ただ、こうしたアプローチには限界がある。というのも、どれだけデータを解析して、「運動をすべき」とレコメンドをしたとしても、感情が動かなければ、人の行動は変わらない。「やらなければいけない」とわかっていてもできないのが人間の本質だからだ。

AIによるデータドリブンなアプローチが普及していく一方で、人々の「行動パターン」を変えるには、人々の感情に働きかけるエモーショナルなアプローチがより重要になっていく。

次ページでは、不遇の死の要因の40%を占める「行動変容」への取り組みについて、先端事例をご紹介する。

【次ページ】「やった方が良いとわかっている。でもめんどくさい」を解決した方法

関連コンテンツ

PR

PR

PR