- 会員限定

- 2020/03/27 掲載

「2020年卒新入社員の育成ポイント」を解説 自社に馴染ませるなんてムリ?

「自社に馴染ませる」だけの新人教育の時代は終わった

もうすぐ、期待と緊張を抱いた新入社員が会社にやってきます。毎年、多くの内定者や新入社員の育成をお手伝いしている私ですが、今でも内定者や新入社員に接すると、毎回こちらの気持ちも新しくなるような気持ちがします。スタートダッシュの時期の経験はその後の人生に少なからぬ影響を与えますから、この時期にどのような教育をするかが大切です。その際に、新入社員を受け入れる側が“上から目線”にならないように気を付けなければなりません。

従業員は、会社の「持ち物」ではなく「個人」です。SNSなどによって、今までとは比べ物にならないくらい広く社会とダイレクトにつながっていますので、価値観もさまざまです。

一方、企業の中にはいろいろな慣例や規則があり、さまざまな想いを持つ個人を「型にはめてしまう」ような力が存在しています。その力をことさら振りかざし、人材を自社だけにしか通用しないルールで縛ったり、コントロールしようとしたりする企業は、これからの発展は望めません。すでに、社内が活力を失うという形で表れているのかもしれません。

ですから、新入社員の育成も「この点がダメ、だからここを頑張らせないといけない」といった「上から目線だけで考えるべきではない」ことを、腹に据えておかなければなりません。

まずは相手をよく知ること

どんな相手であっても、相手を知ることは人間関係のスタートです。まず、2020年卒の新入社員たちの育ってきた社会環境を、駆け足でおさらいしてみます。彼らを2020年に4年制大学を卒業し入社する人だと仮定して考えると、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件は、彼らが生まれる前の出来事です。アメリカの同時多発テロ9.11は4歳くらいですから、教科書の中の情報として知っている状態です。今は新型コロナウイルスの影響で経済が大きなダメージを受けていますが、その前の金融危機であるリーマンショック時は小学校高学年です。そのころ、働く親たちがどんな顔をしていたかは記憶しているかもしれません。

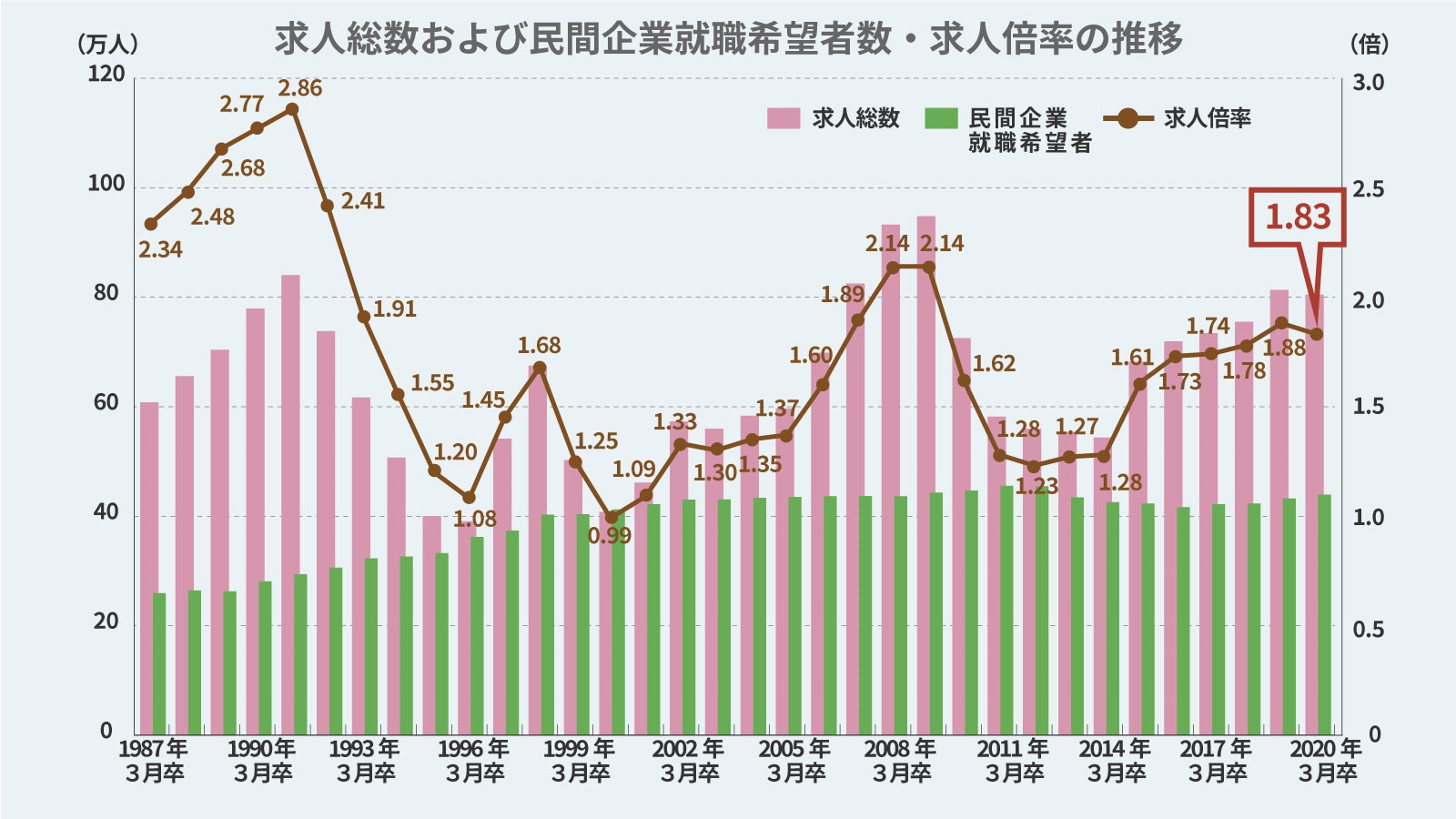

小学校は入学したときから「ゆとり教育」でしたが、中学校では「脱ゆとり教育」でした。3.11東日本大震災は中学生、増税や就職活動ルールの変更があり、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)の進化によって、「今ある仕事がなくなるかもしれない」「100年生きるための貯金をしなければならない」などの変化を学生の目で眺め、「世の中っていろいろ大変だなぁ」というイメージを持っていることでしょう。その一方で、新型コロナウイルスの影響が明るみに出る前、就職活動は空前の売り手市場だったため、「なんだかたくさん内定をもらえた」という世代でもあります。

私は毎年、その年の内定者研修での彼らの行動とインタビューから、彼らに特徴的な思考とそこから導き出した育成のポイントをまとめています。話題のAIによる分析はしていませんが、1人2時間くらい時間をかけてじっくりインタビューをしたので、深い部分まで洞察することができたと自負しています。ここからは、そのポイントを紹介します。

2020年卒新入社員の特徴的思考は…

● 特徴1:認識パターンの引き出しが多い

内定者にインタビューをした際に、何度も聞いたフレーズがあります。

「こういった場合は、普通こうなるじゃないですか」

「これってよく言われているように、〇〇〇ということだと思います」

彼らはこういった判断のパターンを数多く持っていました。よく勉強し、情報収集しているなと感心しました。また、自分が知っていることがすべてではないことも知っています。

これは変化のスピードが速く、情報過多と言われる社会の中で、事象を素早く把握するために強みを発揮する特徴であると感じます。その一方で、目の前の情報が少し不完全でも関連しそうなパターンに当てはめて推測していくように働くと、新しいアイディアの創出や行動を自ら阻害することになるかもしれません。

【次ページ】特徴の2つ目と3つ目、またそれらを踏まえた「育成のポイント」は?

関連コンテンツ

PR

PR

PR