- 会員限定

- 2024/08/09 掲載

生成AIによる破壊的影響、IDCが説く「危機的な日本企業」が即できることとは?

AIによる変革の鍵が「本業の変革」と「新たな価値創造」

調査会社のIDCが、近い将来でのAI利用の姿として提唱しているのが、あらゆるユースケースでAIが当たり前に利用される「AI Everywhere」である。IDC Japan Software & Services シニアリサーチマネージャーの植村 卓弥氏は次のように語る。「データ中心のプラットフォームやAIワークロード向けのコスト効率が高いデジタル・インフラの整備、さらに、新たなワークロードのための人材誘致とリスキルなどの進展が相まって、35年までの完了を目指してAI Everywhereが具現化していくことになります」(植村氏)

植村氏によると、その中での今後のデジタルビジネスの加速は確実な状況だ。原動力は社内外のあらゆる活動のAIによる強化/高度化を通じた、顧客体験や従業員体験、さらに製品/サービスを通じた得られる体験の価値向上であり、この流れに追従できない企業は将来的な市場からの退場を免れない。

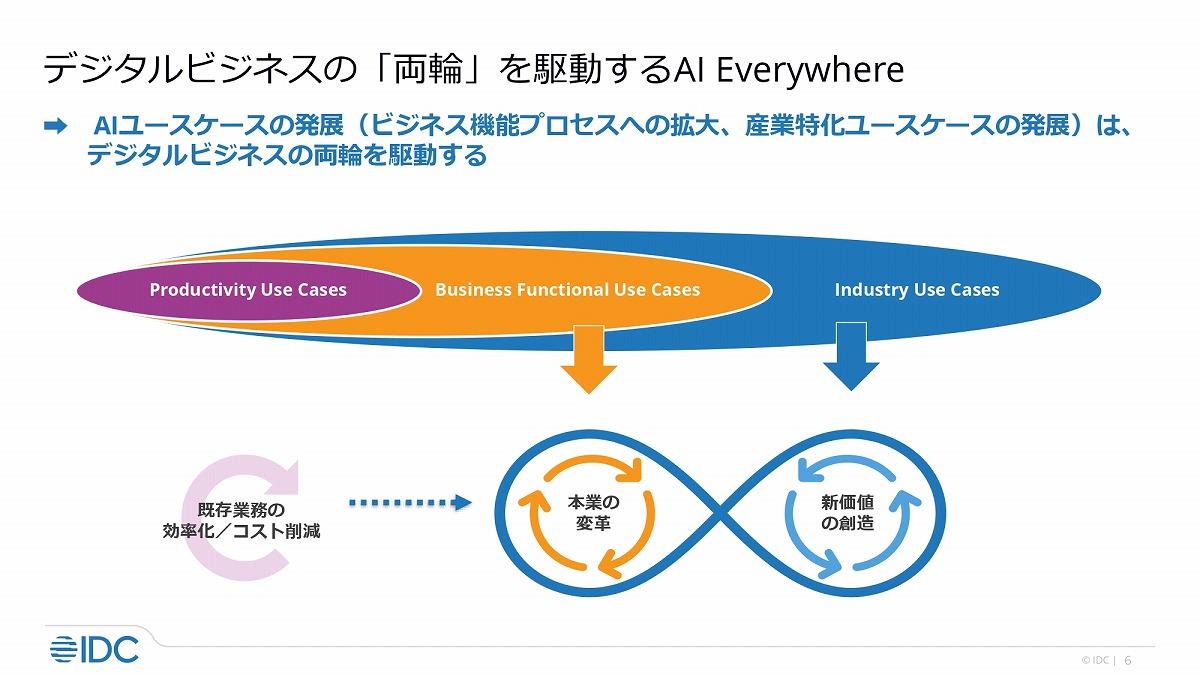

AIによる「デジタルビジネス化」で鍵を握る活動として植村氏が挙げたのが、デジタルによる「本業の変革」と「新たな価値創造」だ(図1)。

前者はデジタルにより最適化されたプロセスへの変革であり、社内外の業務プロセス変革や、本業の再構築、データ駆動型ビジネスへの変革などが該当する。一方の後者は、新たな製品/サービス、ひいては体験価値の創造、収益源の創出などを通じた新たな価値創造だ。

デジタルビジネス化に出遅れる日本企業

では、生成AIの利用はどう広がっていくのか。IDCは「生産性」を皮切りに「ビジネス」「産業特化」との段階的な拡大を予測する。まず生産性ユースケースとは、作業タスクに応じたユースケースだ。

「音声の文字化による議事録の作成や翻訳など、効果が実証されることで、この領域ではすでにAI利用が急伸しています」(植村氏)

次のビジネスユースケースでは、特定の部門や業務機能が用いるデータを用い、1つ、あるいは複数のAIモデルを統合した、マルチモーダルモデルを活用した利用が進む。財務における不正検知や人事でのパフォーマンス管理、ITでのコード生成などが代表的な例だ。

最後の産業特化ユースケースは、文字どおり、特定の産業の個別業務への適用だ。金融業界での金融カスタマーサービスやヘルスケアでの医療書類の集約などが挙げられ、そこで用いる生成AIには複雑なカスタマイズが必要となり、場合により企業自身で新たなモデルを構築する必要があるという。

「このうち生産性ユースケースは、既存業務の効率化/コスト削減策としてすでに始動しています。併せて今後は、ビジネスユースケースと産業特化ユースケースがそれぞれ、前述の本業の変革と新たな価値創造の原動力となり、デジタルビジネス化を加速させていきます」(植村氏)

ただし、日本企業は現時点で、「残念ながら世界的に見てデジタルビジネス化に出遅れています」と植村氏は打ち明ける。IDCが24年1月に実施した調査では、自社のビジネスについて「まったくデジタルビジネスではない」と回答した割合は、グローバルでは7.9%だったのに対し、国内では36.0%に上っている。

なぜ日本企業は世界から見てこのような遅れをとっているのか。 【次ページ】日本企業の改革を阻む“壁”とは

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR