- 会員限定

- 2013/02/26 掲載

崩落事故から学ぶ社会インフラの維持管理に関する3つの課題、5つの対応策

道路のウエイトが高い日本の社会インフラストック額

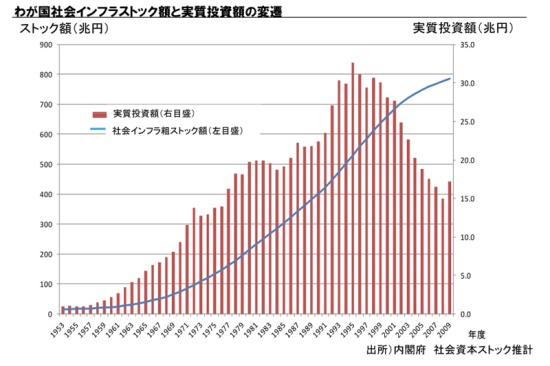

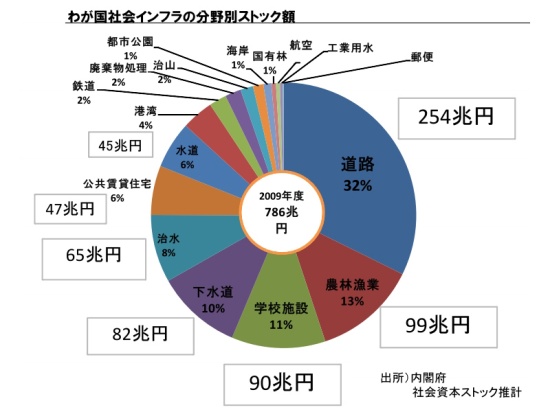

内閣府が約5年に一度の割合で公表している「社会資本ストック推計」によれば、日本の社会インフラの“粗ストック額”は2009年度末の時点で786兆円にのぼる。この粗ストック額は、毎年の社会インフラへの投資額を積み上げていく一方、耐用年数を越えた社会インフラの投資額は除却していくことで導き出されるものである。また除却は、新規の投資額は耐用年数を迎えた時点で一括してゼロにする方法(サドンデス法)にもとづいて算出した。

この推計額は、社会インフラのストック額を網羅的に示した代表的なものであるが、推計には時間がかかるため、2009年度末のデータが今のところ最新である。

その786兆円の変遷を見てみると、1960年代の終わりから1970年代前半にかけて、最初の投資額の盛り上がりがある。今回事故が起きた中央自動車道や首都高速などが作られた頃だ。次に円高で輸出の好景気を迎えた1980年代の前半、そしてバブル崩壊後に景気対策が推し進められていた1990年代半ばから後半にかけても、社会インフラに対する投資が増えた時期がある。

また社会インフラの分野別に投資額を見てみると、トンネルや橋を含む「道路」の割合が一番多く254兆円で全体の約3割を占め、これは他国と比較しても高い水準だという。以下、農道/灌漑用水の施設/漁港などの「農林漁業」、学校/体育館/公民館などの「学校施設」、「下水道」、堤防/ダムなどの「治水」、「公共賃貸住宅」、「水道」と続く。

老朽化が進む従来資産の維持管理と更新が大きな課題

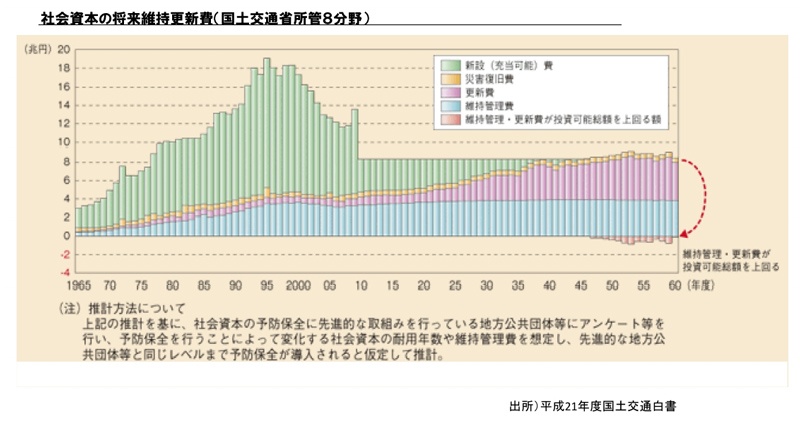

社会インフラの耐用年数を約30年と考えた場合、投資の第一ピーク時のインフラは既に2000年に更新時期を迎えており、第二ピーク時のものは2010年以降に更新時期が来ることになる。道路・橋などは、2030年には50年を経過した資産の割合が約5割になると見込まれている。ただし50年という数値は、法定耐用年数などをもとに設定したものである。通常、住宅の大規模修繕は築30年ぐらいから本格検討をはじめるケースも多く、下水道の陥没箇所数も30年を境に急激に多くなるというデータもある。「平成12年度国土交通白書」によれば、将来の維持管理・更新にかかる費用は今後も増え続け、投資可能総額が一定である場合には、2045年には新規の投資を行う余力がなくなってしまうという試算を出している。

「投資額が減っていくので今後ストック額は横ばいになるが、過去に作られた社会インフラは老朽化していく。また昔は急ピッチで工事が進められたこともあり、施工や設計上の問題もあるだろう。まさに従来資産の維持管理や更新は我が国の大きな課題であり、真剣に考えなければならない時期に来ている。」(野村総合研究所 コンサルティング事業本部 社会システムコンサルティング部 部長 神尾文彦氏)

こうした取り組みは今回の崩落事故が起きる前から行われており、社会インフラの長寿命化計画やアセットマネジメントも取り組まれていた。「だから今回のような大きな事故は起こらないだろうと考えられていた。その矢先の出来事。この分野に注力してきた我々も非常にショックを受けた」(神尾氏)。

特に今回事故が起きた笹子トンネルは、冒頭でも触れたように、その長さと交通量の多さから「AA」という最上位のトンネル等級に位置付けられているところで(評価はDからAAまで5段階)、最も手厚い設備設置と維持管理が行われていたはずだった。

「そんな場所で事故が起きてしまった原因は何なのか、他で起こさないためにはどうすればいいのか、さらにはトンネル以外の社会インフラは大丈夫なのか。これらの課題に対する具体的な解決策が今、求められている。」(神尾氏)

【次ページ】日本における社会インフラの3つの課題

関連コンテンツ

PR

PR

PR