- 会員限定

- 2011/07/08 掲載

東京大学 馬場靖憲教授:「ダイナミック・ケイパビリティ」の源泉となるミドル層を活用せよ

新日鐵にみる技術を現場に活かすマネジメント

成熟産業に革新的変化をもたらした新日鐵君津製鉄所

先端科学技術研究センター

教授

馬場靖憲氏

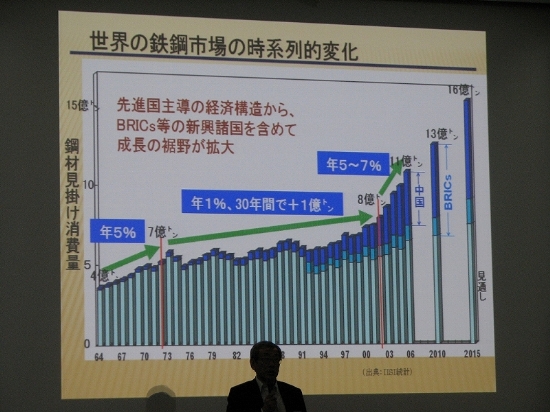

馬場教授によれば、一般的に産業が成熟化すると「設計や製造という“ものづくり分野”は徐々に劣化して、技術者が新しい変化を生むような試みを失っていく」のだという。この点、世界の鉄鋼市場は、1970年代初頭から1990年代半ばにかけて、年1%の割合、毎年約1億トンの増加に留まっていた。ところが1990年代の後半からBRICsなどの新興国向けが著しく拡大し、再び年率5~7%の成長率になった。

需要サイドの大きな変化の一方で、供給サイドも変化を遂げ、新興国自身も供給側となり、グローバル競争が激化していった。こうした中で新日鐵はニーズに合わせた生産体制を構築して余分な在庫を削減。鋼材生産のリードタイムを劇的に削減することに成功した。必要なタイミングで、必要な量が手に入るため、他社や他国企業には追随できない競争力を獲得。コスト競争では劣勢に立たされていた日本が存在感を発揮できたのだという。これら一連の成功談は有名な話だが、なぜこうした環境を構築できたのだろうか?馬場教授は、ミドル・マネジメントの力が大きかったと分析する。

【次ページ】経営トップの決断力と、生産性・リードタイムを重視した現場組織の改革

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR