- 会員限定

- 2019/06/20 掲載

20年間で6兆円の損失? “所有者不明土地”は今後も増え続けるのか

新法成立も解決できるのは1%

1959年、徳島県生まれ。関西学院大学社会学部卒業。地方新聞社で文化部、地方部、社会部、政経部記者、デスクを歴任したあと、編集委員を務め、吉野川第十堰問題や明石海峡大橋の開通、平成の市町村大合併、年間企画記事、こども新聞、郷土の歴史記事などを担当した。現在は政治ジャーナリストとして活動している。徳島県在住。

「崩落リスク」所有者不明の建物に防護ネット

朽ちかけた建物に頑丈な防護ネットが張られている。コンクリートの壁は無数のひびが入り、3階のベランダ部分に一部が崩落した形跡もある。神戸市の中心部・三宮からわずか1キロ余り、阪神電車に乗ればたった一駅の神戸市中央区南本町通2丁目。マンションと町工場が混在した一角に所有者不明の建物がある。建物はかなり老朽化した3階建て。シャッターがさび付いていて、赤さびが建物の周囲にうっすらと積もっている。外部から侵入できないようにするため、窓ガラスがあった場所には、べニヤ板が打ち付けられていた。

1971年を最後に相続登記がされておらず、誰が所有者なのか分からない。近所にはこの土地を買いたいと考えている人がいるものの、交渉できないままだ。数年前には中学生らのたまり場になり、夜中に騒いだり、たばこを吸ったりして問題になったという。

神戸市は壁などに崩落の危険性が出てきたことから、2016年に歩行者の安全対策として防護ネットを張った。神戸市安全対策課は「いったん危険は回避された。本来なら所有者に対策を取るよう求めるところだが、所有者が分からない以上、どうしようもない」と対応に頭を抱えている。

2040年には、北海道本島に匹敵する面積に?

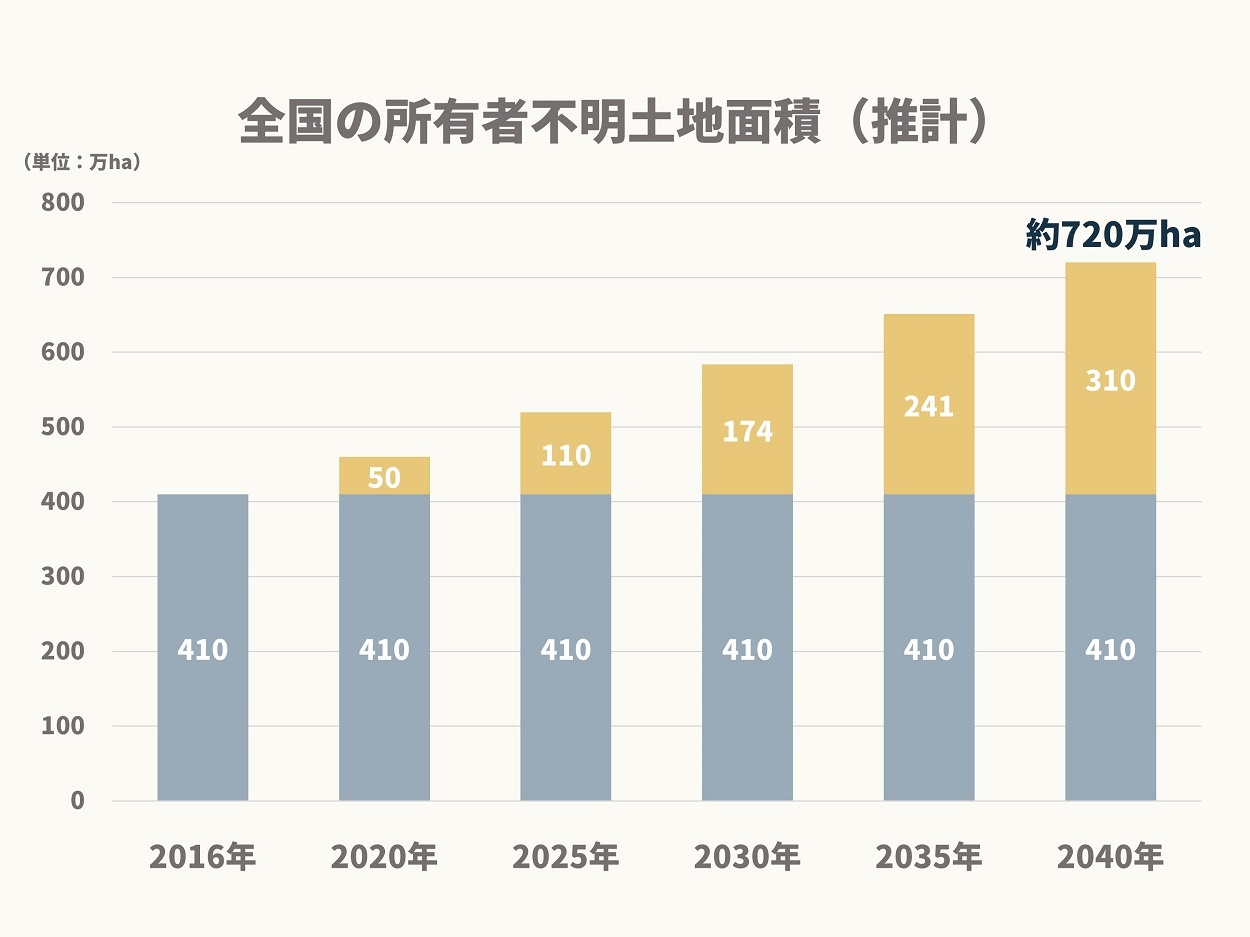

所有者不明土地とは不動産登記簿で所有者が分からないか、記入されている所有者に連絡がつかないケースを指す。民間の有識者でつくる国土計画協会の所有者不明土地問題研究会(座長・増田寛也東京大公共政策大学院客員教授)によると、2016年で全国に410万ヘクタールあると推計され、九州本島の約370万ヘクタールを上回っている。今後、何らかの対応がなければ、2040年に北海道本島の約780万ヘクタールに近い720万ヘクタールまで膨らむと推計されている。

所有者不明土地が発生する大きな原因の1つに相続がある。相続に伴う登記をせずに放置するケースや、相続後の管理などを嫌がってあえて登記しないことなどが考えられる。過去には所有者の住所が戦前の満州国になっていたことや、1,000人近い相続人が見つかったこともあった。

法務省の2017年調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地が大都市圏で6.6%、中小都市と中山間地域で26.6%に達した。しかも、中小都市と中山間地域では最後の登記から90年以上が過ぎた土地が7.0%に上っている。

所有者不明土地の存在は公共事業や再開発の妨げになっている。東京都練馬区大泉町で関越自動車道と東京外環自動車道を接続する大泉ジャンクションの用地買収では、1976年に死亡した登記名義人の土地を取得することになったが、国土交通省が戸籍などから法定相続人を調べたところ、全国に70人いることが分かった。

土地に建っていた建物を相続人の1人が撤去してくれるなど、相続人側が協力的だったことから、どうにか土地を取得することができたが、手続きに2015年の夏から翌年の年末まで1年以上かかった。

【次ページ】新法では何が変わったのか?

地方自治体・地方創生・地域経済のおすすめコンテンツ

地方自治体・地方創生・地域経済の関連コンテンツ

PR

PR

PR