- 会員限定

- 2022/12/26 掲載

経産省に聞く伊藤レポート3.0、「SXなし」では世界市場から追い出される理由

-

|タグをもっとみる

「伊藤レポート3.0」は何を目的に作成されたのか?

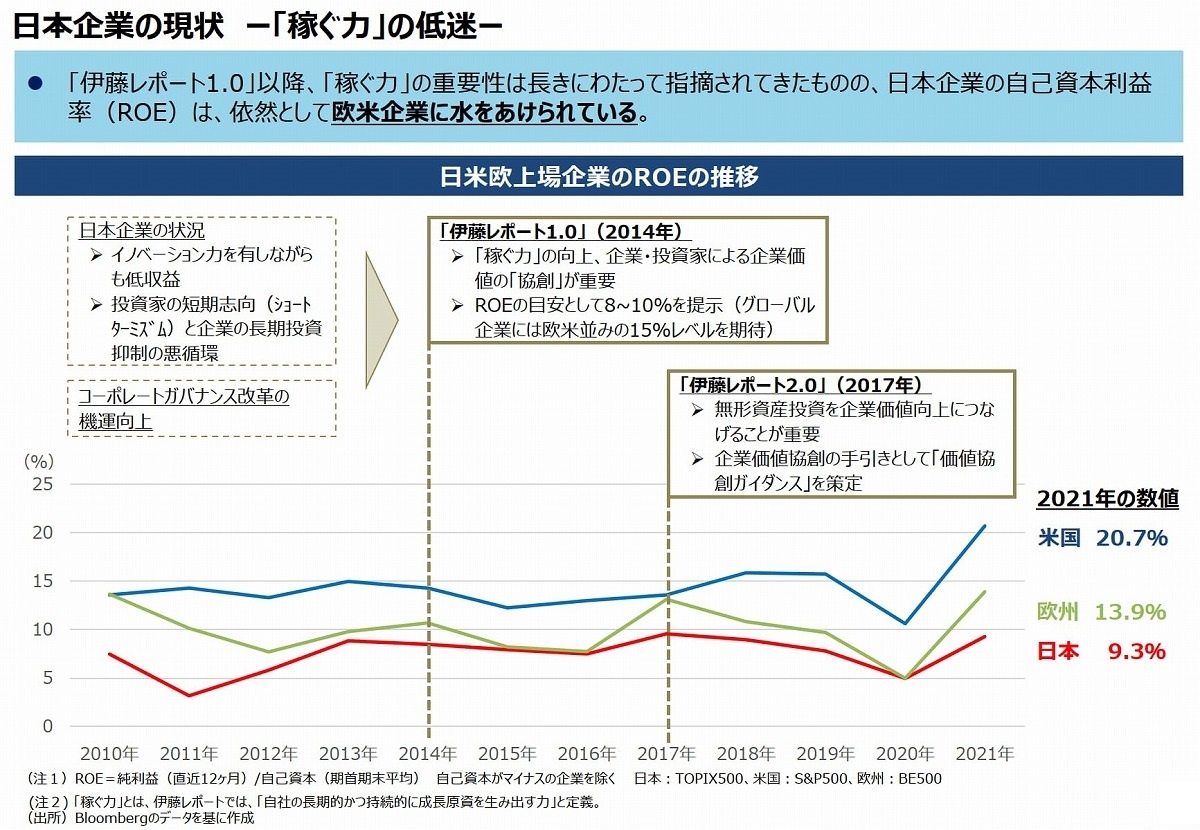

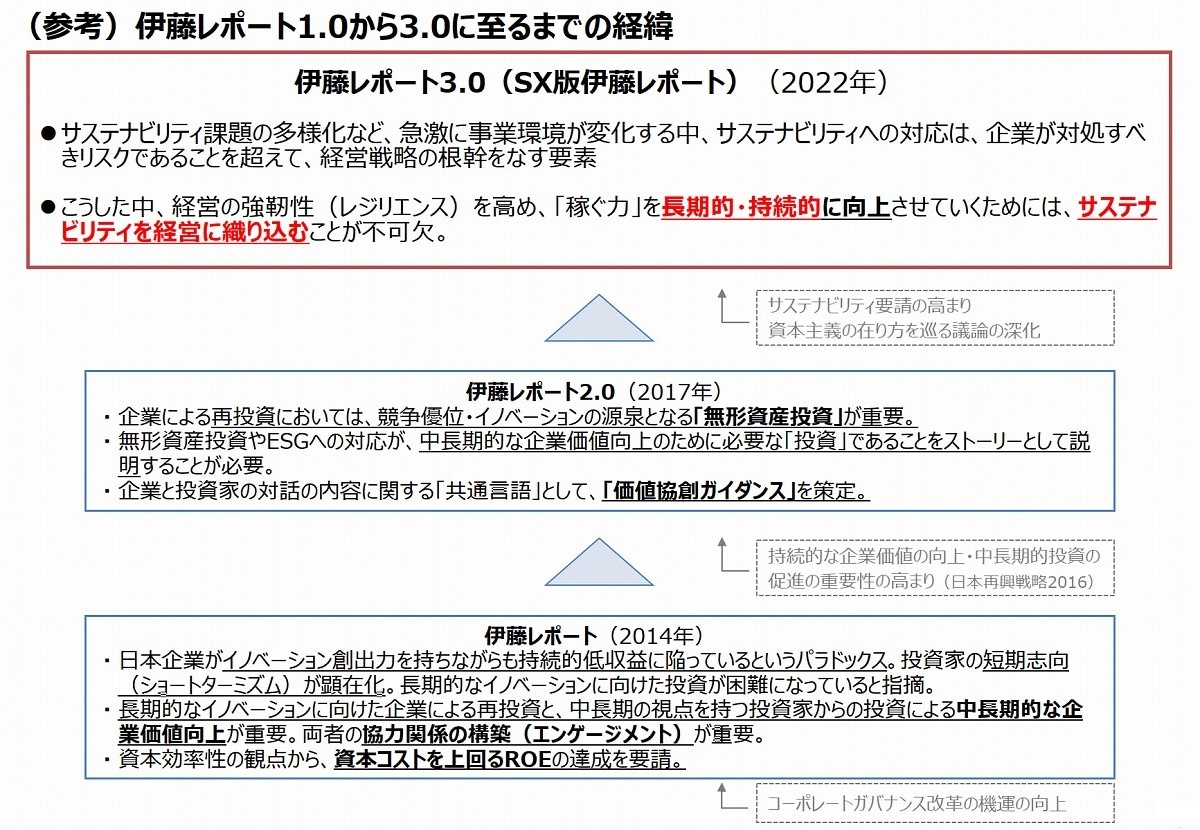

「伊藤レポート」が初めて経済産業省から公表されたのは、2014年8月のこと。伊藤邦雄氏を座長とする経済産業省の「持続的成長への競争力とインセンティブ ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクトの最終報告書として作成・公表された。日本企業が優れたイノベーション創出力を持っているにもかかわらず持続的な低収益に陥っている原因を「投資家の投資傾向が短期志向に偏った結果、企業の長期的なイノベーションに向けた投資が困難になっていること」にあると指摘。その解決策として「企業と投資家の『協創』を通じて、中長期的な視点に立った投資とイノベーションを実現すること」が有効であると結論付けた。

続いて2017年10月にはその内容をアップデートした「伊藤レポート2.0」が公表され、競争優位やイノベーションを実現する上で「無形資産投資」が重要である点を強調するとともに、無形資産投資やESG対応が中長期的な企業価値向上を実現するための「投資」であることを外部に対してストーリー立てて説明することの重要性を説いた。加えて、企業と投資家による協創をより一層促すために、その具体的な道筋を示す「価値協創ガイダンス」もあわせて策定・公表した。

今回の伊藤レポート3.0はこれら1.0と2.0の内容を引き継いだ上で、さらにアップデートを加えたもので、2021年5月に経済産業省内に発足した「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」の報告書という形をとっている。

この経緯を見ても分かる通り、伊藤レポート3.0では1.0、2.0の内容に加えて、「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX) 」の重要性が新たに前面に打ち出されている。

同レポートの位置付けについて、長宗氏は次のように説明する。

「伊藤レポートは当初から日本企業の『稼ぐ力』を高め、それを持続的なものにするという目的があります。この目的を達成するためには、ここ数年間でにわかに企業経営に大きな影響を与えることになった『サステナビリティ』の課題を企業経営に積極的に取り込んでいく必要があると考え、その旨をバージョンアップという形で伊藤レポートに反映させることにしました」

サステナビリティ経営の重要性についてあらためて訴求

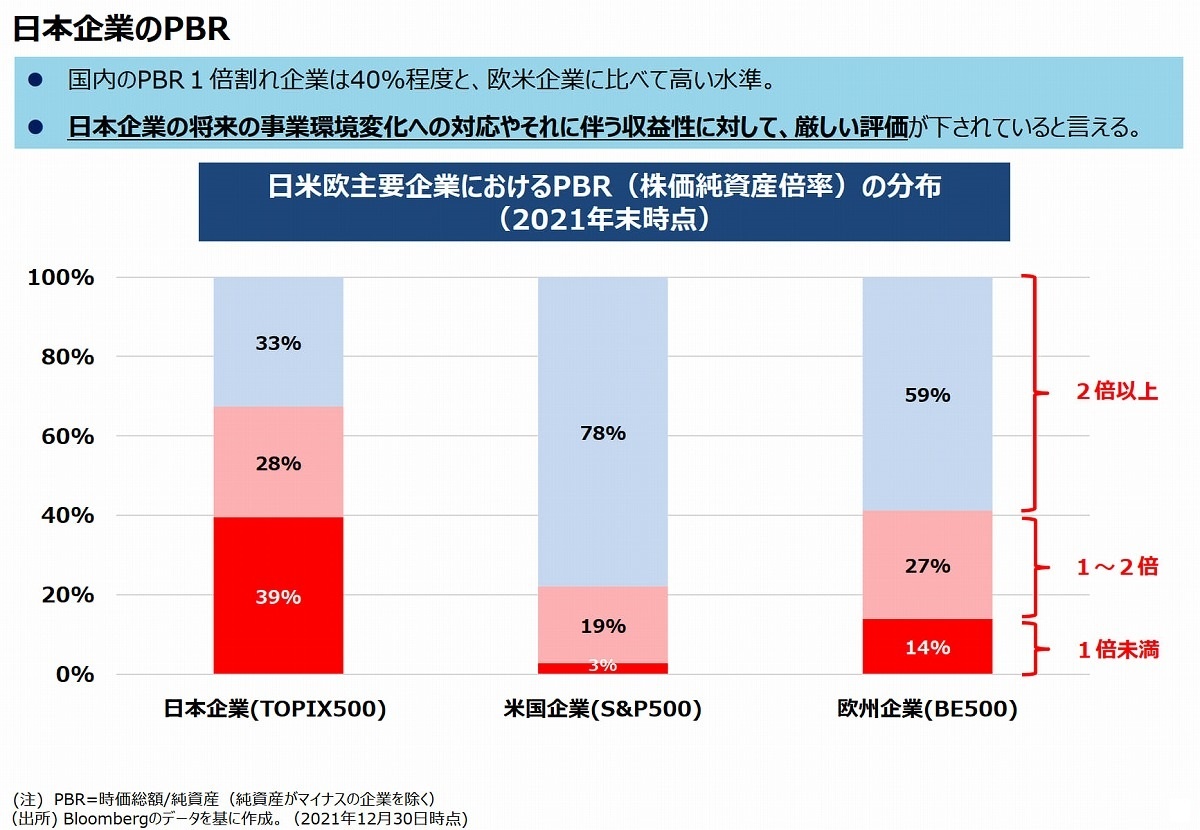

長宗氏によれば、2014年の伊藤レポート1.0の公開は日本企業の経営者や投資家に少なからぬ影響を与え、その結果「企業や投資家のショートターミズムからロングターミズムへの転換が徐々に進んできた」という。しかしその一方で、企業の「稼ぐ力」を示す「自己資本利益率(ROE)」は欧米企業に相変わらず大きく水をあけられており、また「株価純資産倍率(PBR)」が1を切る企業の割合も日本は欧米に比べてかなり高い。つまりグローバル市場においては、相変わらず日本企業の評価は欧米企業と比べて相対的に低く、「魅力的な投資対象」とは見られていないのが実情だ。

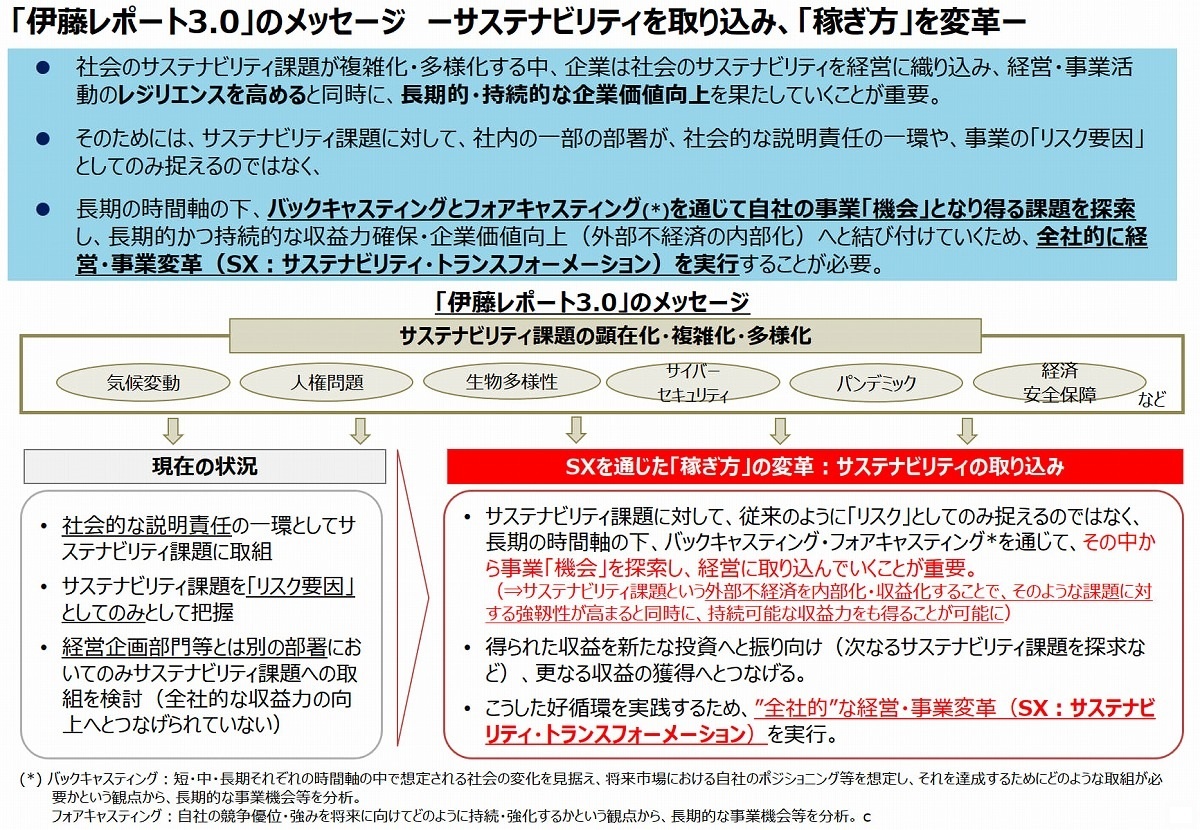

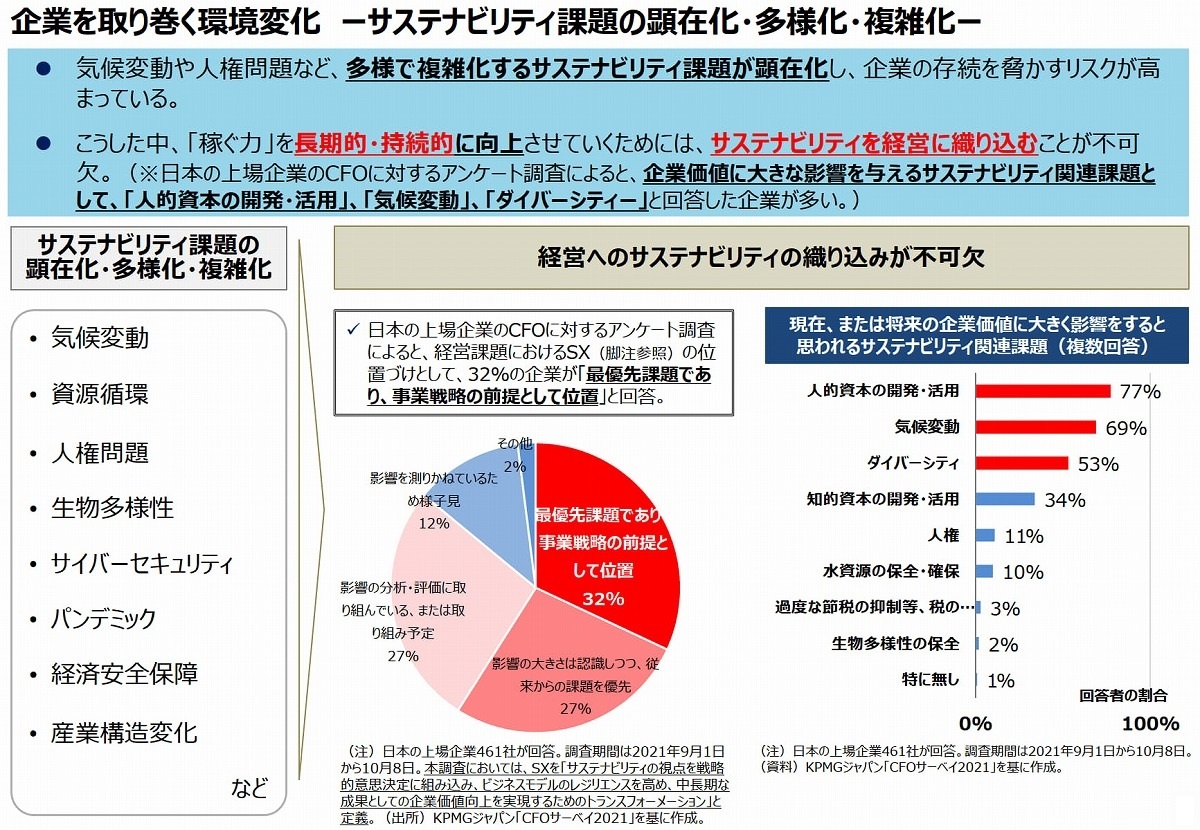

これに加えて、ここ数年間で「気候変動」「人権問題」「生物多様性」「サイバーセキュリティ」「パンデミック」「経済安全保障」といったサステナビリティに関する社会課題が一気に噴出し、企業経営や投資にも多大な影響を及ぼすようになった。

「伊藤レポート1.0と2.0によってせっかく欧米との差が縮まる気運が高まってきたのに、ここへ来てサステナビリティの課題が急速に持ち上がってきたことで再び差が開いてしまうのではないかという危惧がありました。そこで今回伊藤レポート3.0として、サステナビリティ経営の重要性について強いメッセージを出させていただくことになりました」(長宗氏)

長宗氏によれば、サステナビリティの重要性については、伊藤レポート1.0の時点でも既に打ち出しているという。伊藤レポートのそもそもの論点である「長期的な視点に立って企業価値を高めていくには?」というテーマは、まさに現在のサステナビリティをめぐる議論と地続きであり、そういう意味では伊藤レポートの基本的な軸は1.0から2.0、3.0に至るまで変わっていない。

ただしサステナビリティをめぐる議論や動きが世界的に急速に活発化する中で、「日本だけが取り残されてしまうのではないか?」との危惧が常に付きまとっていたという。

「日本ではようやくその重要性に多くの人が気付き始めたものの、まだ具体的にどうサステナビリティ経営に取り組んでいいか分からない企業が大半です。そうした企業に向けて強いメッセージを発するとともに、具体的な道筋を示すのが今回の伊藤レポート3.0と価値協創ガイダンス2.0の狙いです」(長宗氏)

では、長宗氏が感じた世界的なサステナビリティ経営の潮流とは具体的にはどのようなものだったのか?

【次ページ】「サステナビリティ」に関する欧州との圧倒的な差

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR