- 会員限定

- 2020/11/16 掲載

超スマートな経営データ基盤を作る3つのステップ、「再構築」ではなく「脱構築」せよ

コロナ禍も影響、進むエンタープライズシステムのデジタルシフト

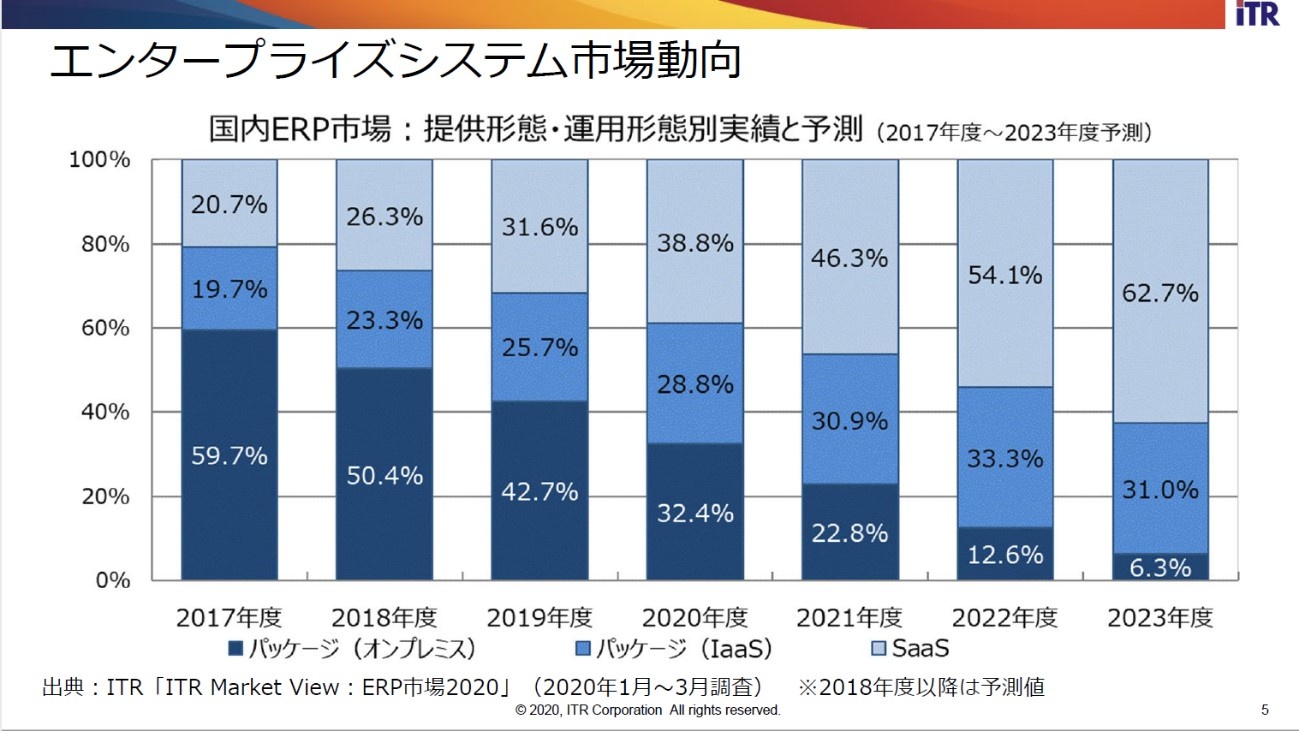

ITRでは、2008年から新規導入を対象に国内ERP市場動向調査を行っている。その最新版が以下の図で、2017、2018年は実績値、2019年は概算値、2020年以降は予測である(図1)。これによると、SaaS、IaaSおよびPaaS上でのパッケージを合わせ、「クラウドシフト」の様相が鮮明になっている。浅利氏は、2020年段階で両者の合計値は60%を超え、2023年にはオンプレミスパッケージは10%を切るだろうと見ている。

また8~9月に実施された「IT投資動向調査2021」によると、重要度の高いIT動向トップ3として、調査対象企業は「全社的なデジタルビジネス戦略の策定」「基幹系システムのクラウド化の実践」「テレワークの全社規模での定着」を挙げた。「テレワークの全社規模での定着」はやはりコロナ禍を受けたもので、同社が調査したところでは、今回の災禍により83%が事業収益の減少を経験したと回答したという。

「この数カ月で、多くのビジネスパーソンが超スマート社会におけるサイバーフィジカルシステムの世界観を、5年飛び越えて垣間見た、またはその世界観とのギャップを認識した、と言われています。一連の調査結果は、こうした厳しい試練の中にあっても、前向きにとらえて乗り越えていこうとしている企業の動きと受け止めることができます」(浅利氏)

浅利氏はこの先、エンタープライズシステム構築においてデジタルシフトはさらに進むと見ている。そこでのキーワードは、「バウンダリレス」「スマート」「オートメーション」になるという。

「バウンダリレス」は、物理空間(フィジカル)とデジタル空間(サイバー)の境目を超えて、その間を自由に行き来できるようにすることだ。「スマート」は、フィジカルで得た膨大なデータをクラウドパワーで分析して洞察に持っていき、意思決定のインテリジェンス性、自律性を高めることである。

そして、withコロナ社会となる中、好むと好まざるにかかわらず非対面・非接触は追求せざるを得ず、自動化も進めていくため「オートメーション」が重要な意味を持つ。

エンタープライズシステムを「脱構築」せよ

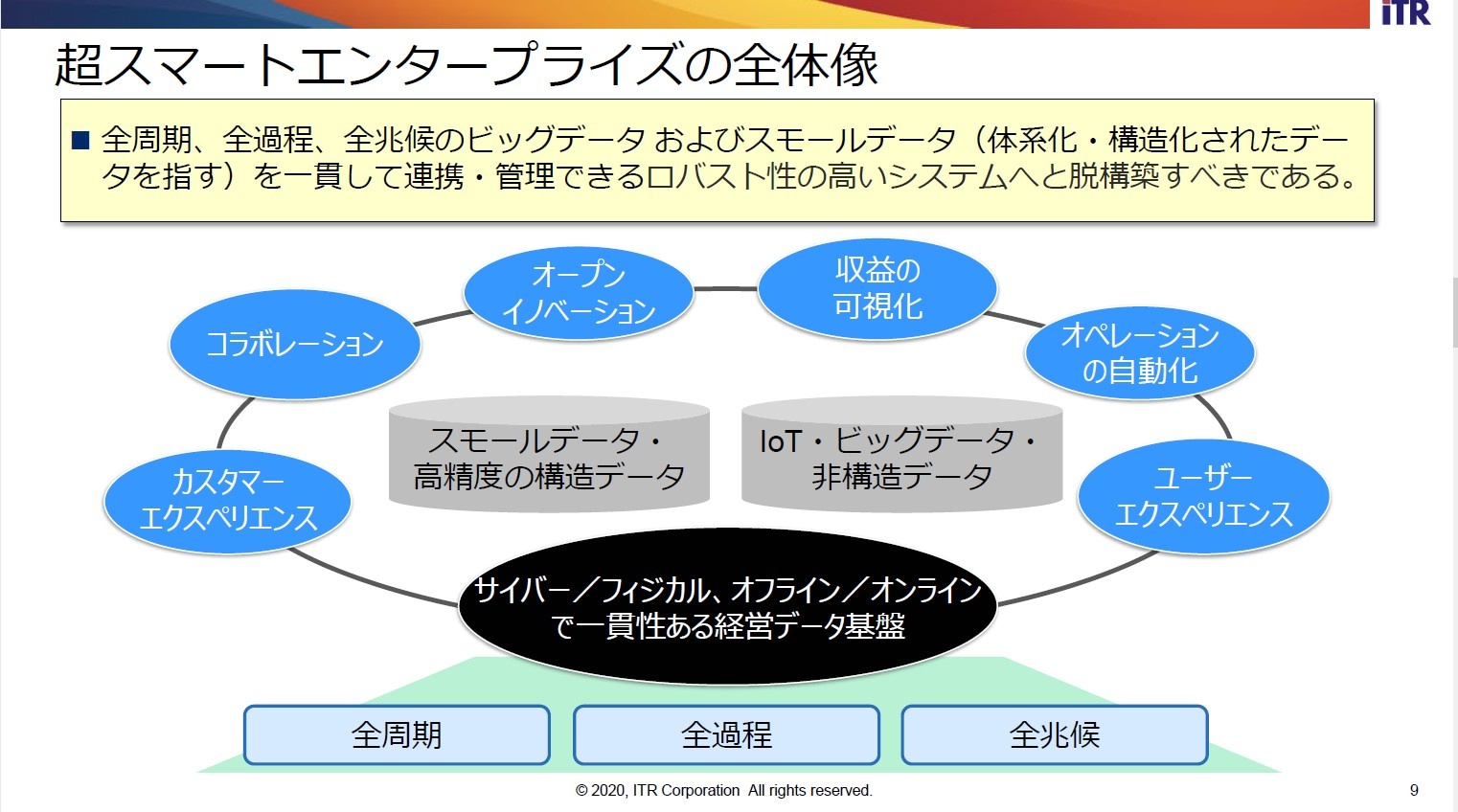

このようなシステム構築に向かう中で、最初に肝に銘ずべきは再構築ではなく「脱構築」を目指すことだ、と浅利氏は主張する。既存システムを新しいテクノロジーで置き換えるだけでは十分ではない。積み上げてきたものをいったん解体し、これまでできなかったこと、また新しいコンセプトを実現していくこと、それが「脱構築」である。以下は、日本企業が目指すべき超スマートエンタープライズの全体像だ。バウンダリレス、スマート、オートメーションをかなえるために求められるベースラインの能力が上記で、それを「全周期」「全過程」「全兆候」にわたって実現するのが理想だ、と浅利氏は訴えた。

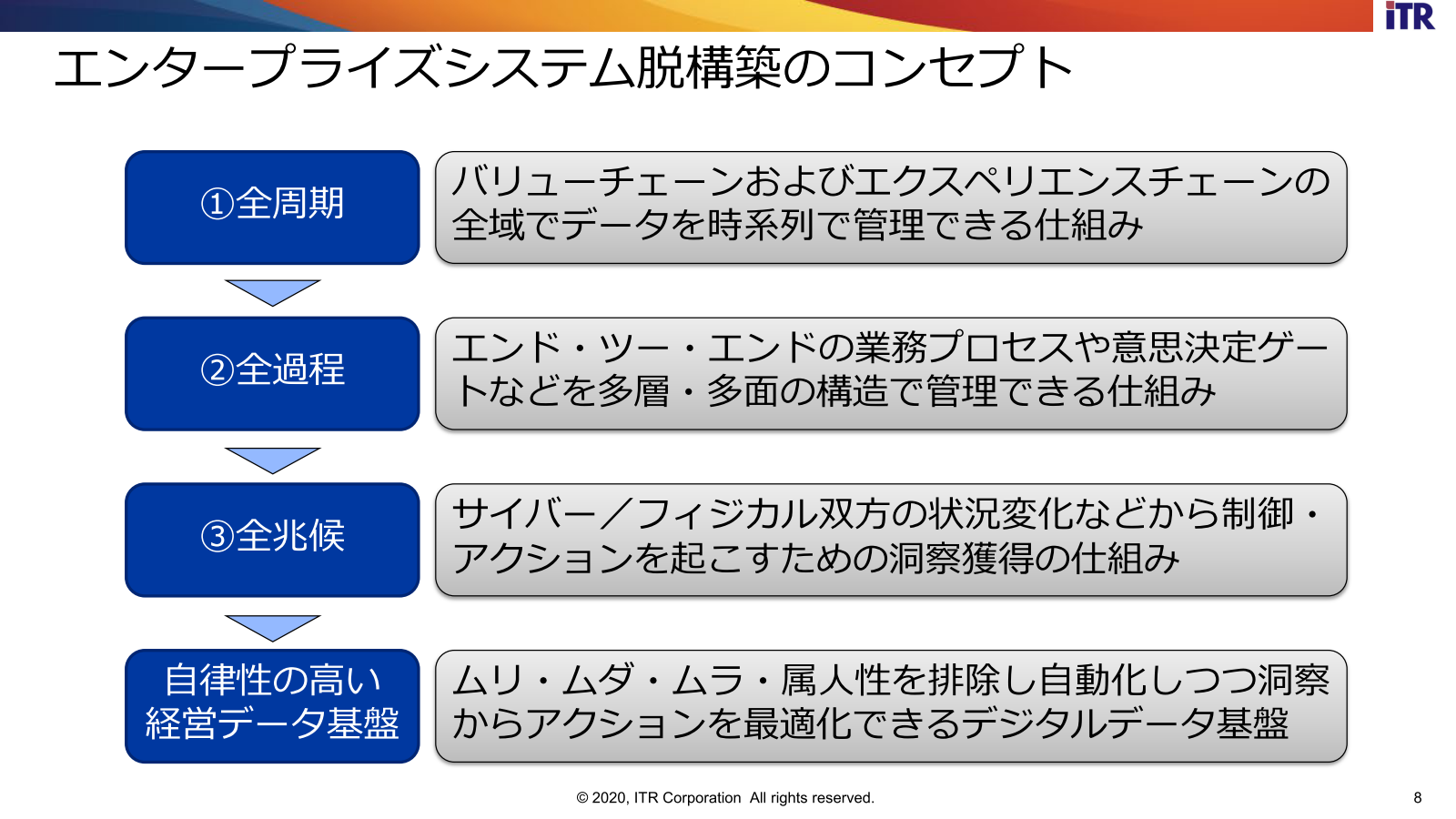

「全周期」とは、スコープをバリューチェーン全体や顧客に対する提供価値のエクスペリエンスライフサイクルのデータを、時系列で一貫して管理できる仕組みを構築することを意味している。

「全過程」とは、上記のライフサイクルを構成するエンド・ツー・エンドの業務プロセス、それぞれの意思決定ゲートで利用するデータのレベルを向上させ、多層・多面で管理できる仕組み構築のことだ。

「全兆候」とは、サイバー、フィジカル、両空間を行き来しつつ、データの変化のシグナルを見逃さずに制御・フィードバック・アクションを実施し、洞察を獲得して高めていく仕組みをいう。

これら3つを意識できれば、自律性の高い経営データ基盤、ムリ・ムラ・ムダ・属人性を解消し、洞察からアクションを最適化できるデジタルデータの経営基盤になるというわけだ。

【次ページ】優先順位を決め、ミッション・ビジョンの見直しを

関連コンテンツ

関連コンテンツ

PR

PR

PR